वाजिद अली शाह : रुख़्सत ऐ अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं

शबेह अंदोह में रो रो के बसर करते हैं

दिन को किस रंजो तरोद्दूद में गुज़र करते हैं

नाल-ओ-आह गरज आठ पहर करते हैं

दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं

रुख़्सत ऐ अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं

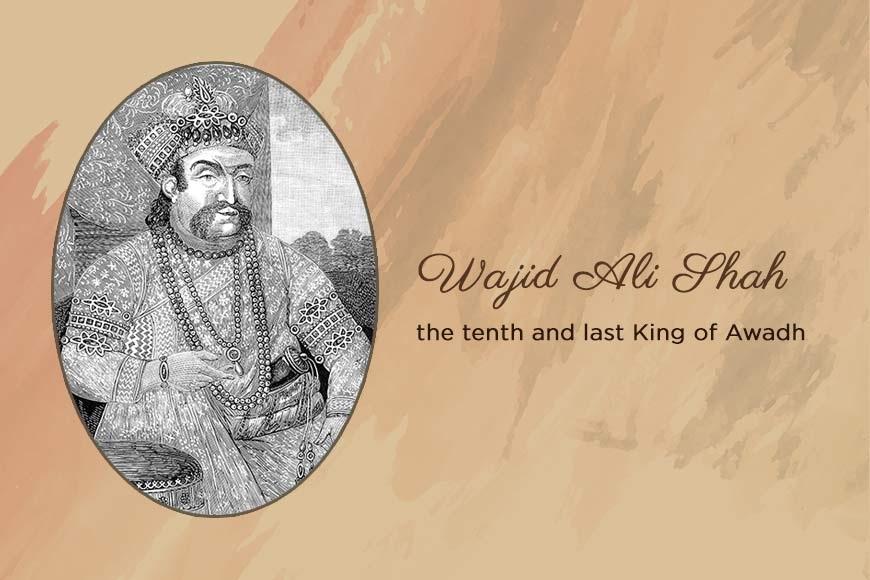

सन् 1856 में 7 मार्च को लखनऊ से सदा के लिए विदा होते समय अवध के बादशाह वाजिद अली शाह की इन पंक्तियों में वाजिद अली शाह का वतन प्रेम (लखनऊ-अवध) बख़ूबी बयां होता है।

दोस्तो, शाद रहो तुमको खुदा को सौंपा

कैसर बाग़ जो है उसको सबा को सौंपा

हमने अपने दिले नाज़ुक को जफ़ा को सौंपा

दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं

रुख़्सत ऐ अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं

सन् 1757 में अंग्रेज अपनी कुटिल रणनीति के तहत हिन्दोस्तान की रियासतों को हड़पते जा रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मैसूर के टीपू सुल्तान और पूना के पेशवा को पराजित कर चुके थे। निज़ाम और सिन्धिया पहले ही घुटने टेक चुके थे।

अवध का आधा प्रदेश अंग्रेज पहले ही हड़प चुके थे। अंग्रेजों की कोशिश थी कि अवध का शासक नृत्य और संगीत में मसरूफ रहे। जिसका बहाना लेकर उसे अयोग्य शासक घोषित कर के अंग्रेज कम्पनी राज के अधीन कर सकें।

वाजिद अली शाह नृत्य-संगीत, कविता प्रेमी और मुशायरों के आयोजन में गहन दिलचस्पी लेने वाले शासक थे। बावजूद वे अपने शासकीय दायित्व और प्रजा के हित सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी को लेकर सजग थे। तख्तनशीन होते ही उन्हें अपने राज्य के कमजोर होने का एहसास हुआ। विज़ारत का भार उन्होंने पुराने वजीर इमदाद हुसैन अमीनुद्दौला के हाथों में ही रहने दिया। खजाना और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी राजा बालकृष्ण को दिया।" वाजिद अली शाह ने अवध से बाहर अनाज ले जाने पर पाबन्दी लगा दी थी। नतीजतन राज्य के बाजार में खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। बाज़ार की दरें सस्ती थीं। दारोगाओं की देखरेख में लोग अनाज के बदले अपनी बाकी ज़रूरत की चीजों को हासिल करते थे।

वाजिद अली शाह के शासन काल (1855) में खाद्यान्न का भाव प्रति रुपया इस प्रकार था, गेहूं- 28सेर, अरहर-30 सेर, जौ-44 सेर, मटर-29 सेर था।

आठ साल पहले यानी वाजिद अली शाह के सत्तासीन होने के समय प्रति रुपए भाव कुछ इस तरह के थे,- गेहूं-21सेर, अरहर-27सेर, जौ-28 सेर, मटर-28 सेर। इस विवरण से साफ है कि वाजिद अली शाह के शासन में खाद्यान्न नीति आमजन के हित को लक्ष्य करके निर्धारित किया जाता रहा है, जिसके कारण आम लोगों के लिए अनाज के भाव सस्ते और उनकी कीमत उनकी पहुंच के मुताबिक थी। यह सब बादशाह द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों का ही नतीजा था।

लेकिन बादशाह वाजिद अली शाह की सुशासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कम्पनी के हुक्मरानों को फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी और वे शीघ्रताशीघ्र अवध को अपनी झोली में डाल लेना चाहते थे।" (डॉ. राजनारायण पाण्डेय : वाजिद अली शाह और परीखाना; पृष्ठ-54,55)

वाजिद अली शाह की नज़र अपने वली अहदी (उत्तराधिकार) के दौरान से ही राज्य की कमजोर फौजी ताकत और हुकूमत पर अंग्रेजों की गैरवाजिब दखलंदाजी की ओर रहा करती थी। इसलिए गद्दीनशीं (सन् 1847 में) होते ही उन्होंने अपनी फौज को शक्ति संपन्न बनाने का अभियान शुरू किया। वे परेड के मैदान में अल-सुबह पहुंच जाते और सैनिकों की कवायद का खुद निरीक्षण करते थे। घण्टों परेड के मैदान में धूप में खड़े हो कर परेड का मुआयना करते थे। दोपहर 12 बजे के पहले वह महल नहीं लौटते थे। परेड मैदान छतर मंजिल के पास था। वह चुस्त, फुर्तीले और कुशल जवानों को इनाम दिया करते थे। "कवायद के लिए उन्होंने खुद फारसी के शब्द गढ़े थे, जैसे--- 'रास्त रौ' (सीधे चल), 'पस बया' (पीछे घूम), 'दस्तर चप वगरिद' (बायीं ओर मुड़) आदि।

बादशाह नसीरुद्दीन हैदर से अपने संबंध बिगड़ जाने के पश्चात् बादशाह बेगम मूसाबाग में रहने चली गई थीं। वहां उन्होंने हव्सी औरतों की एक पलटन तैयार की। बादशाह वाजिद अली शाह ने इस पलटन को विशेष रूप से बनाये रखा। आगे चल कर 1857 के 'गदर' (भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम) के समय 16 नवम्बर को सिकन्दर बाग के मोर्चे पर बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में इस पलटन ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया गया। सिकन्दर बाग के मोर्चे पर एक और वीर महिला उदा देवी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए अंग्रेजी फौज के कई सैनिकों को शिकस्त देते हुए वीरगति को प्राप्त हुईं।

वाजिद अली शाह अपनी विचारधारा को फौरन कार्यरूप देने में कमाल रखते थे। सेना के संबंध में उनकी धारणा थी कि उसे एक ही स्थान पर कभी स्थिर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे सदैव चलायमान रखना चाहिए। वे लिखते हैं:

'हुआ खूब फौजों का भी इंतजाम

हुआ हुक्म वहरे मदारुल मुताम

किसी शहर में फौज साकिन न हो

हर एक माह उसको बदलते रहो

- हुज़्ने अख़्तर

रिआया की शिकायतों को जानने के लिए दो संदूक रखवाते थे, जिन्हें वे खुद खोल कर उचित आदेश देते थे।

वाजिद अली शाह की सक्रियता अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उनके कान खड़े हो गए। रेजीडेण्ट कर्नल रिचमण्ड ने शाही हकीम के द्वारा राजमाता मलिका किश्वर को यह संदेश भिजवाया कि बादशाह का इतना परिश्रम करना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है। मलिका ने दबाव डाल कर शाह का परेड जाना रुकवा दिया। वह अब अपनी मूल रुचि के अनुसार, 'शाह नाटक, गीत-संगीत, नृत्य, शायरी आदि की ओर तल्लीन हो गये। राजकाज का भार मंत्रियों पर छोड़ दिया गया। राज्य की विजारत का दायित्व अमीनुद्दौला से लेकर अली नकी खां को दे दिया गया। वो पोशीदा तौर पर अंग्रेजों से मिला हुआ था। इससे अव्यवस्था और अराजकता फैलने लगी। अली नकी अंग्रेजों से मिल कर बादशाह के खिलाफ कुचक्र रचने लगा। दूसरी तरफ वह बादशाह का भी विश्वासपात्र बना रहा।

एक बार गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग लखनऊ आये उन्होंने बादशाह को राज्य की स्थिति सुधारने की चेतावनी भी दी।

वाजिद अली शाह के खिलाफ साजिशें रचने, उनके कार्य में बाधा डालने, राज्य की तरक्की को लेकर अमल में लाई जानी वाली योजनाओं में अड़ंगे डालना, योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी बदल डालने, शाह के विश्वासप्राप्त वज़ीर को हटा कर भ्रष्ट व्यक्ति को वज़ीर बना देना। सेना को चुस्त-दुरुस्त बनाने रणनीतिक रूप से दक्ष और कुशल बनाने के लिए सेना की नियमित परेड में जाना, उनकी कवायद को निर्देशित करने का दायित्व निभाते हुए नियमित और अभ्यास कराना, रेजीडेण्ट कर्नल रिचमण्ड की नजर में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के हित और भविष्य के लिए खतरे की घंटी सुनाई पड़ी। इसलिए कर्नल रिचमण्ड ने शाही हकीम के जरिये राजमाता मलिका किश्वर को संदेश भिजवाया कि बादशाह का परेड में मेहनत करना सेहत के लिए सही नहीं है। बादशाह का अदब (साहित्य), मौसिकी (संगीत ) शायरी में दिलचस्पी लेने को अय्याशी बता कर बदनाम किया गया। कुल मिलाकर वाजिद अली शाह को हर तरह से गैर जिम्मेदार और अयोग्य शासक घोषित कर के अवध के बादशाह को बर्खास्त कर के उसे कंपनी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। इतिहास का दुखांत यही है कि यथार्थ रूप में सत्यत: यही हुआ।

आखिर में अंग्रेजों की साज़िश कामयाब हुई, उन्होंने वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार कर अवध को अंग्रेजी कंपनी राज के अधीन कर लिया गया। अपने महबूब बादशाह को कलकत्ते (कोलकाता) भेजे जाने पर लखनऊ के हजारों लोग जार-जार रो रहे थे। राजमहलों की जी भर कर लूटमार की गई। फौज की सहूलियत के नाम पर इमारतें तोड़ी गईं। अंग्रेज़ों ने कोशिश यहां तक की , कि नवाबी हुकूमत की कोई निशानी बाकी न बचे।

मलिका किश्वर को अपने बेटे का राज छिन जाने का बड़ा सदमा पहुंचा। वह लंदन जाकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से मिल कर अपने पुत्र का राज वापस मांगने का निश्चय किया। मलिका किश्वर ने महारानी विक्टोरिया को लाखों रुपए का तोहफ़ा दिया। लेकिन कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। बावजूद वह लम्बे समय तक उम्मीद करती रहीं। इस बीच भारत में सत्तावनी क्रान्ति शुरू हो गई। मलिका किश्वर मायूस हो कर वतन लौटेने की प्रक्रिया में लग गयीं। किन्तु वे अस्वस्थ हो गई और पेरिस में उनकी मृत्यु हो गयी।

अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की जो आग भड़की थी उसकी ज़द में समूचा उत्तरी भारत आ गया था। अंग्रेजों को भय और अन्देशा था कि कहीं वाजिद अली शाह भी बागियों से न मिल जाएं, इसलिए उन्हें कोलकाता के फोर्ट विलियम में नज़रबंद कर दिया गया। उनकी बेगम हज़रत महल बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ लखनऊ का मोर्चा संभाले हुए थीं। उन्होंने वाजिद अली शाह को कैद से मुक्त कराने की कोशिश कि लेकिन सफलता नहीं मिली। बगावत खत्म होने के पश्चात ही उन्हें मुक्त किया गया।

अवध की सत्ता से वंचित करके अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को अपनी तत्कालीन राजधानी कोलकाता के दक्षिण की ओर मटियाबुर्ज के निर्जन इलाके में निवास करने की व्यवस्था की, जिससे उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। कैद से मुक्ति के पश्चात बड़े धैर्य के साथ नये जीवन का आरम्भ किया, उन्होंने पुनः अपने को शायरी की ओर उन्मुख किया। वाजिद अली शाह 17-18 साल की उम्र में ही दो दीवान और तीन मसनवियों की रचना कर डाली थी। इस समय उनकी उम्र करीब 37 साल की थी। ''विचारों में परिपक्वता आ गई थी। हुगली के तट पर शीतल,मन्द समीर के स्पर्श से उनकी कल्पनाओं के पंख लग गए। उनके अन्तर में बैठा कलाकार गतिशील हो गया। (डॉक्टर राजनारायण पाण्डेय -वाजिद अली शाह और परीखाना)

उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह दिली भावनाओं को बहुत ही सहज अभिव्यक्ति से अर्थपूर्ण बना देते हैं। अपने समय के सच को उजागर किया। खुद को सत्ताच्युत किये जाने की घटना को बेहद सर्द लहजे में कह दिया,---- 'कि जब दस बरस सल्तनत को हुए/ जो नाले थे बेदार सोने लगे/ हुआ हुक्मे जनरल गवर्नरिया पास/ करो सल्तनत को खला एक बार'.(हुज़े अख़्तर)।

वाजिद अली शाह का जन्म रविवार, 30 जुलाई सन् 1822 अर्थात जीकाद 1237 हिजरी को लखनऊ में हुआ था। उनका पूरा नाम मिर्जा कैसर जहां वाजिद अली शाह था। इनके पिता अवध के चौथे बादशाह अमजद अली शाह थे और मां मलिका किश्वर थीं।

संयम और सदाचार को समर्पित अमजद अली शाह अपने पुत्र वाजिद अली शाह को भी अपने जैसा बनाना चाहते थे। उन्होंने वाजिद अली शाह की शिक्षा के लिए तत्कालीन विद्वान मौलवी इमदाद हुसैन अमीनुद्दौला को नियुक्त किया। उस समय फारसी भाषा का बड़ा मान था। वाजिद अली ने उसे यथाशीघ्र सीख लिया। इसी के साथ उन्होंने उर्दू, हिन्दी, अवधी आदि भाषाओं का पूर्ण ज्ञान अर्जित किया। वाजिद अली शाह की शादी 1837 में बड़ी सादगी से सम्पन्न हुआ। ससुराल में उन्हें आलम आरा का खिताब दिया गया। वे 'आजम बहू' के नाम से जाती हैं।

बादशाह अमजद अली शाह बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने विलासी और उग्र मिजाज वाले जेठ पुत्र मुस्तफा अली की जगह वाजिद अली शाह को 06 जून 1842 को अपना वली अहद घोषित किया। अंग्रेजों ने इसका घोर विरोध किया, क्योंकि वे अवध के सिंहासन पर ऐसा व्यक्ति चाहते थे जो उनके अनुकूल हो। वाजिद अली शाह जनता के प्रिय, योग्य और समझदार आदमी थे। अतः वे अंग्रेजों को कैसे पसंद आते ? वाजिद अली शाह ने अपनी बेबसी और पीड़ा बयां की ;

सारे अब शहर से होता है ये अख़्तर रुखसत

आगे बस अब नहीं कहने को है मुझको फुर्सत

हो न बरबाद मिरे मुल्क की या रब खिल्कत

दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं

रुख़्सत ऐ अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं।

बादशाह वाजिद अली शाह, सिर्फ दरबार लगाते रहते और नृत्य-संगीत की महफ़िल लगाने-सजाने तक अपने को महदूद रखते, जो नृत्य-संगीत एवं काव्य शास्त्र के विद्वत जानकार और सुरूचि संपन्न रसिक थे। "संगीत विषय पर लिखी गई उनकी अनेक पुस्तकें लखनऊ के 'भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पुस्तकागार में उपलब्ध हैं। वाजिद अली शाह गान विद्या में ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं। संगीत के प्रचार के लिए उन्होंने एक भवन में महिलाओं को नृत्य-गान की शिक्षा देने के निमित्त एक विद्यालय स्थापित किया, जिसका नाम भी परीखाना रखा था। उसके शिक्षकों आदि के वेतन का व्यय वे स्वयं वहन करते थे। लखनऊ से जाने के बाद वे कोलकाता के मटियाबुर्ज में भी वे संगीतज्ञों से घिरे रहते थे। इस प्रकार वो संगीत के आचार्य कहे जा सकते हैं।( डॉक्टर राजनारायण पाण्डेय: वाजिद अली शाह और परीखाना)

19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध काल में हिन्दोस्तान सामंतवादी दौर से गुजर रहा था। उस समय महिलाओं के लिए संगीत शिक्षा के लिए किसी विद्यालय की कल्पना करना नितान्त अभिनव सोच थी। अपनी कल्पना को अमलीजामा पहनाते हुए उन्होंने कैसरबाग के एक हिस्से में संगीत विद्यालय की स्थापना की। उसका नाम 'परीखाना' रखा। उसमें प्रवेश लेने वाली बालिका या महिला को परी का खिताब दिया जाता था। उनके रहन-सहन और लिबास का सम्पूर्ण खर्च सरकार वहन करती थी। वहां की साज-सज्जा के विशेष इंतजाम किए गए। उसके सहन में सफेद संगमरमर का फर्श बिछवाया गया। जगह-जगह पर चीनी के निहायत खूबसूरत गुलदस्ते सजा कर रखे गए। उसके बाहरी द्वार पर तुर्की औरतों का पहला होता था। किसी बाहरी शख्स को अंदर आने की सख्त मनाही थी। शिक्षकों में गुलाम रज़ा खां, छज्जू खां और शाहजहांनाबाद के मशहूर तबला वादक छोटे खां को रखा गया।

परीखाना का अस्तित्व कब का खत्म हो गया था। वर्तमान समय में उसी स्थान पर भातखण्डे संगीत महाविद्यालय (डीम्ड यूनिवर्सिटी) है। जहां उच्च स्तर की संगीत शिक्षा दी जाती है। इससे बढ़कर वाजिद अली शाह के प्रति बड़ी और सच्ची श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है!!

(लखनऊ स्थित लेखक कवि-संस्कृतिकर्मी हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।