उधार में नहीं, मांग में करना होगा इज़ाफ़ा : अर्थव्यवस्था दे रही है साफ़ संकेत

कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व संकट है, जिससे सभी देश जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया की तरह भारत भी संक्रमण को रोकने, स्वास्थ्य और वित्त पर इसके बुरे नतीज़ों को रोकने की कोशिश में लगा है। भारत भी एक बहुत लंबी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। भारत में महामारी आने के पहले से ही विकास दर लगातार गिर रही थी। पिछले चार वित्त वर्षों में, 2016-17 की 8.3% की विकास दर 2017-18 में 7% और 2018-19 में 6.1% पर आ गई। 2019-20 में यह 4.2 फ़ीसदी पर लुढ़क गई।

25 मार्च से भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू है, ताकि कोरोना वायरस की दर को धीमा किया जा सके। लेकिन इस शटडाउन में दर तेज़ ही हुई है। कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला जनवरी में सामने आया था। अब जून के पहले हफ़्ते तक भारत में कुल पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 2.39 लाख पार कर चुका है। कोरोना से प्रभावित देशों की सूची में भारत अब छठवें नंबर पर पहुंच गया है।

आज भारत की 90 फ़ीसदी से ज़्यादा श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने इस श्रमशक्ति से उनकी रोजी-रोटी के साधन छीन लिए हैं। यहां तक कि कई लोगों से तो उनका बसेरा तक छिन गया। लोगों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। उद्योगों के पहिए थमने और आर्थिक गतिविधियां रुकने के बाद लाखों प्रवासी मज़दूर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। जब यह गरीब़ अपनी जिंदगी का संघर्ष कर रहे हैं, तब कई राज्यों में आए तूफान और फ़सलों पर टिड्डी दलों के हमने ने स्थितियां और बद्तर बना दी हैं।

महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करने और इसे रास्ते पर लाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को विशेष राहत पैकेज के प्रावधानों की घोषणा करना चालू किया था, जो 17 मई तक जारी रहा। इस दौरान वित्तमंत्री ने सरकार का दृष्टिकोण साफ करते हुए बताया कि सरकार ''खैरात'' में यकीन नहीं रखती। जो लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर अधमरी स्थिति में अपने घरों में पहुंचे हैं, अब उन्हें तीन लोगों में एक वक़्त के खाने को बांटना पड़ रहा है। मां-बाप अपने भूखे और रोते हुए बच्चों के लिए ऐसा करने पर मजबूर हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि सरकार ने उनके लिए राशन या नग़दी का प्रावधान किया भी है या नहीं। लेकिन यहां तो गरीब़ों को राशन-नग़दी दिया जाने को, अर्थव्यवस्था प्रबंधन करने वाले ''खैरात'' मान रहे हैं। यह कथित ''खैरात'' उनकी नज़र में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।

फिर भी सरकार को लगता है कि उसके हाथ में जादू की छड़ी है। वह मानती है कि मौजूदा दौर में भी अर्थव्यवस्था को गति देने का उपाय कर्ज़ देना, सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों को बेचने के साथ ऐसे ही उपाय करना है। अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ऐसे कदम आपूर्ति आधारित हस्तक्षेप या कदम होते हैं। इनके सफ़ल होने के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था मे ''मांग'' अच्छी स्थिति में हो। यहीं मौजूदा दौर की सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है।

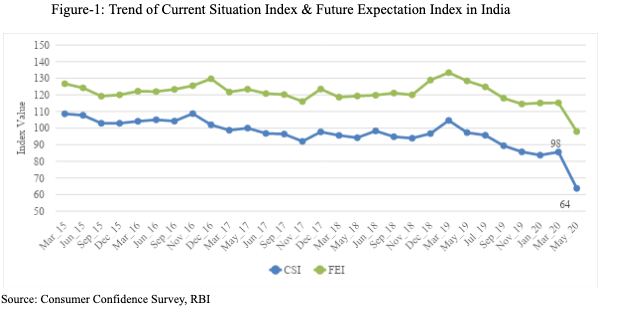

चार जून को रिज़र्व बैंक ने अपनी ''कंज्यूमर कांफिडेंस सर्वे रिपोर्ट'' जारी की। इसके तहत ग्राहकों का मौजूदा विश्वास और अर्थव्यवस्था की भविष्य की स्थिति को जानने के लिए 13 प्रदेशों की राजधानियों में 5,300 परिवारों के बीच सर्वे किया गया। लोगों से रोज़गार, उनकी आय और खर्च पर सवाल पूछे गए। इसमें मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर आरबीआई ने दो पैमाने बनाए। पहला- ''करंट सिचुएशन इंडेक्स (CSI)'' और दूसरा- ''फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स (FEI)'' है। दोनों पैमानों में 100 के आंकड़े को आधार बनाया गया। मतलब 100 से कम अंकों को निराश करने वाला क्षेत्र माना जाएगा।

आरबीआई ने खुद कहा, ''ग्राहकों का आत्मविश्वास मई, 2020 में ढह चुका है। CSI ऐतिहासिक गिरावट पर है, वहीं अगले एक साल के लिए FEI में भी काफ़ी गिरावट दर्ज़ की गई है। यह निराशावादी माहौल में प्रवेश है। ''

CSI के ट्रेंड से यह साफ़ है कि अर्थव्यवस्था 2017 में मई महीने से ढलान पर है और मौजूदा लॉकडाउन में इसकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो चुकी है। कई सूचकांकों का अध्ययन करने और पिछले साल के आंकड़ों से तुलना कर हमने पाया कि सभी पैमानों पर हमारी स्थिति बदतर हुई है। (चित्र 2)

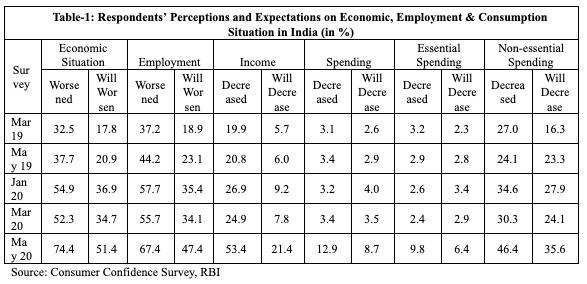

करीब़ तीन चौथाई प्रतिक्रियाओं में यह दर्ज किया गया कि मई में आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हुई, यह पिछले साल की तुलना में 33 फ़ीसदी ही रही। ज़्यादातर प्रतिक्रियाओं में रोज़गार और आय की स्थिति भी प्रतिकूल बताई गई।

लोगों की आय में गिरावट से उनकी खर्च करने की क्षमता स्वाभाविक तरीके से प्रभावित हुई है। पहली बार इतने लोगों ने अपने खर्च में कटौती की बात मानी है। बड़ी संख्या में ग्राहक अपने खर्च में ''गैर-जरूरी खर्च'' को कम कर रहे हैं। इन लोगों को अगले साल तक स्थिति में कुछ भी बदलाव की आशा नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बहुत सारे परिवार बेहद जरूरी चीजों पर खर्च में भी कटौती कर रहे हैं। मई, 2020 में ऐसा करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है।

अगर राज्यों की राजधानी में यह स्थिति है, तो छोटे शहरों और गांवों में तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है।

अर्थव्यवस्था के ''मांग'' के पहलू में गंभीर दिक्कत है। लोगों की क्रय शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है, तो उत्पादन बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। स्थिति को देखते हुए सरकार को मांग बढ़ाने वाले प्रावधान करने थे। अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, कौशिक बसु और रघुराम राजन जैसे जाने-माने अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि गरीब़ों को जल्द से जल्द सहायता देना की जरूरत है, यहां तक कि उन्हें नग़दी में भी मदद दी जाए। यह सिर्फ़ गरीब़ों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यस्था में ईंधन डालने और मांग बढ़ाने के लिए किया जाना जरूरी है।

इसका बुनियादी तर्क यह है कि अगर मांग बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन अपने आप बढ़ेगा और इससे स्वाभाविक तौर पर रोज़गार का सृजन होगा। दूसरी तरफ़ अग सरकार घाटा रहित बजट की योजना बनाती है और खर्च को कम करती है, तब उत्पादन और आय, दोनों में गिरावट होगी। साथ में कर राजस्व में भी कमी आएगी। नतीज़तन बजट घाटे के लक्ष्यों को पाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन फिर हमारी सरकार भी किसी तरह की ''खैरात'' देकर किसी का ''फायदा'' करवाने में यकीन नहीं रखती।

कीनेस द्वारा ''ग्रेट डिप्रेशन (महान मंदी)'' से निपटने के लिए बताए गए तरीकों से हमें पता चलता है कि सरकार द्वारा ग़रीबों पर खर्च करना ''बर्बादी'' नहीं होती। दरअसल इसी मदद के ज़रिए गरीब़ इस लॉकडाउन और इसके बाद की स्थितियों को झेल पाएंगे। इसी मदद के ज़रिए अर्थव्यवस्था के थमे हुए पहियों को दोबारा गति मिलेगी।

मोंटु बोस, नई दिल्ली स्थित TERI स्कूल ऑफ़ एडवांस स्टडीज़ में पढ़ाते हैं। सिबिन के तिवारी इसी संस्थान से पोस्टग्रेजुएट हैं। यह लेखकों के निजी विचार हैं।

अंग्रेज़ी में लिखे मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।