विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए नए अध्ययन में नीतिगत उपायों की सिफारिश

हमारे विश्वविद्यालय कितना समावेशी हैं? विश्वविद्यालयों में किस प्रकार के संवाद हो रहे हैं जो कि तेज़ी से विविध हो रहे हैं? 12 फरवरी को दिल्ली में जारी की गई ये नई रिपोर्ट इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है।

संगीत कामत, अनघा तंबे, स्वाति दयाहादरोय, सिल्विया हर्टाडो और ज़़िमेना यू. ज़ुनिगा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसका नाम 'इंक्लूसिव यूनिवर्सिटिजः लिंकिंग डायवर्सिटी,इक्विटी एंड एक्सेलेंस फॉर द 21 सेंचुरी' दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देता है। ये रिपोर्ट पुणे विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के संयुक्त अध्ययन का परिणाम है।

भारत में देखा गया है कि पिछले 20 वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों ने भारी संख्या में दाख़िला लिया है। छात्रों की संख्या में इस वृद्धि ने हाशिए पर मौजूद समाज के छात्रों के लिए निहित चुनौतियों को उजागर किया है। इनमें से कुछ ने तो पहली बार विश्वविद्यालय का चेहरा देखा है।

शैक्षिक संस्थानें विश्वविद्यालयी सीमा से बाहर मौजूद सामाजिक ढांचे और महंतशाही की प्रतिकृति और प्रतिबिंबित करते हैं। ये दोनों उस वक्त तक अलग-अलग नहीं हो सकते हैं जब तक कि हितधारकों द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालयों में चुनौतियां और ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नीतिगत उपायों की आवश्यकता क्या है इसे समझने के क्रम में अब तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है।

बड़े पैमाने पर ये अध्ययन पहली बार किसी उच्च शैक्षणिक संस्था में विशेष सामाजिक समूहों के समक्ष चुनौती और अवसरों के अधिकतम उपयोग करने में आने वाली समस्याओं को समाहित करता है। इस सर्वे के लिए पुणे विश्वविद्यालय के क़रीब 2000 स्नातकोत्तर छात्रों पर अध्ययन किया गया। इसके बाद अध्ययन के गुणात्मक पहलुओं को सामने लाने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) किया गया। लॉस एंजिल्स स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिल्विया हर्टाडो और अन्य द्वारा विकसित 'कैम्पस क्लाइमेट फ्रेमवर्क मॉडल'पर इस अध्ययन की अवधारणा थी। "कैम्पस क्लाइमेट रिसर्च" का यह मॉडल उच्च शिक्षा में छात्र की सफलता और शैक्षणिक उपलब्धियों में नस्लीय भेदभाव को समझने की कोशिश करता है। और भारतीय संदर्भ में 'कैम्पस क्लाइमेट मॉडल' का इस्तेमाल जाति और लिंग के मतभेदों को समझने के लिए किया गया था।

स्रोत्र: अध्ययन

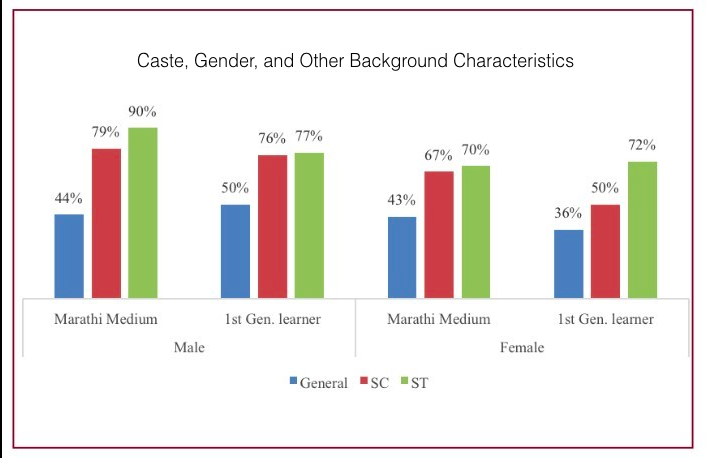

अध्ययन में पाया गया है कि लगभग 50 प्रतिशत छात्र ऐसे थे जो पहली बार किसी कॉलेज में दाख़िला लिए और क़रीब 60 प्रतिशत से अधिक छात्र वित्तीय सहायता के लिए सरकार या विश्वविद्यालय पर निर्भर हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि ज़्यादातर छात्र 'एक के बजाय कई मामलों में पिछड़े' हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले छात्र ज़्यादातर "कम आय वाले और ग्रामीण परिवारों से, क्षेत्रीय भाषाई स्कूलों से, और पहली पीढ़ी के छात्र हैं।"

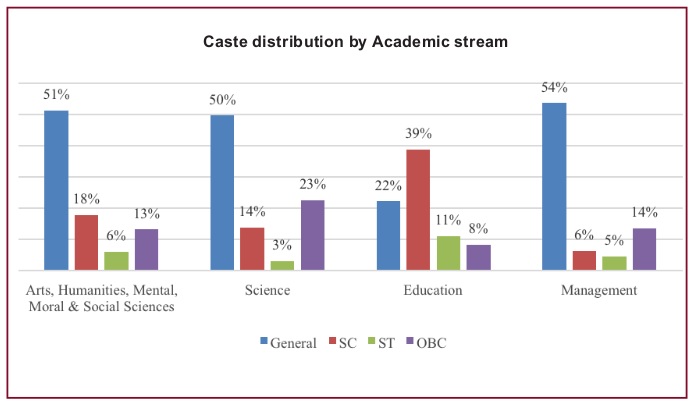

इस अध्ययन में पाया गया कि विश्वविद्यालय में आने वाले पुरुष छात्र महिलाओं के मुकाबले निम्न प्रतिष्ठित परिवारों के थे। इस रिपोर्ट में क़ानून, प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी जैसे पेशेवर डिग्री में "सामाजिक असमानताएं" पाई गई। यह अध्ययन उस प्रवृत्ति को शामिल करता है और उस पाठ्यक्रम को भी दर्शाता है जिनके "निम्न व्यावसायिक हैसियत" हैं उनमें "आरक्षित श्रेणी"वाले छात्रों की सबसे ज़्यादा संख्या है।

स्रोत्र: अध्ययन

कक्षाओं और विश्वविद्यालयों में छात्रों की भागीदारी को कौन सा कारक प्रभावित किया?

अंग्रेजी में धाराप्रवाह बातचीत करने की क्षमता विश्वविद्यालयी जीवन अर्थात शैक्षिक और सामाजिक जीवन पर छात्रों के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण असर था। हालांकि छात्रों ने कहा कि उनकी शैक्षिक क्षमता या उनके दृढ़ संकल्प और आकांक्षाओं का छात्रों के आकलन पर इसका कोई असर नहीं था।"

छात्रों को बेहतर करने के लिए रोल मॉडल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंचित समुदायों के छात्रों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस अध्ययन से पता चलता है कि छात्रों के बीच हुई जनसांख्यिकीय परिवर्तन का बावजूद वे प्राध्यपकों में शामिल नहीं किए गए। अध्ययन में पाया गया है कि "प्राध्यापक सदस्य ज़्यादातर पुरूष, अगड़ी जाति और शहरके कॉलेज से शिक्षित परिवारों से होते हैं।"

अध्ययन ने इस पहलू पर भी ग़ौर किया। सर्वे में पाया गया कि 56% छात्रों ने कहा कि उनके शिक्षकों की उनसे काफी ज़्यादा अपेक्षाएं थी और 43% छात्रों ने कहा कि प्राध्यापक ने उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि "सामाजिक न्याय या विवादास्पद मुद्दों" जैसे मसलों पर "कक्षा में चर्चा के लिए छात्रों को प्राध्यापक संभवतः शामिल करना नहीं चाहते हैं।"

प्रगतिशील सामाजिक न्याय नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय हमारे बेहद विविध राष्ट्र का अब एक सूक्ष्म जगत बन गया है। यह वही स्थान है जहां हमारे पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को स्पष्ट किया जाता है या हम पहली बार "दूसरों" से सीखते हैं। इस सर्वे से पता चलता है कि "छात्रों के बीच बड़े पैमाने पर अंतरजातीय बातचीत होती है और क़रीब80% छात्रों का कहना है कि वे भिन्न जाति पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ अक्सर बातचीत करते हैं। हालांकि, (... ..) इन आंकड़ों से पता चलता है कि पुरूषों तथा महिलाओं, विभिन्न भाषाई समूहों, तथा घरेलू एवं अतंरराष्ट्रीय छात्रों के बीच संवाद और संचार बेहद कम और मुश्किल से होता है।" इस अध्ययन में कक्षा के माहौल और छात्रों के सीखने की आदतों को भी शामिल किया गया।

इस अध्ययन में यह अनुशंसा की गई है कि "केवल समावेशी संस्थागत वातावरण जो असुविधा, असमानताओं और मतभेदों के प्रति उत्तरदायी है, उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और उच्च मानकों के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं" और चेतावनी दी गई है कि "संस्थागत दूरदर्शिता और नेतृत्व के बिना रचनात्मक विविधता असमानता, विशेषाधिकार और बहिष्कार की ऐतिहासिक प्रतिरूप को उत्पन्न कर सकती है।"

"स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे" के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए इस अध्ययन में समय पर दिए गए सुझावों को नीति निर्माताओं और विश्वविद्यालय प्रशासकों द्वारा ध्यान देने की ज़रूरत है जो संविधान की आत्मा में निहित हैं।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।