प्रभात पटनायक की क़लम से: पूंजीवाद की अमानवीयता

जाने-माने मार्क्सवादी दार्शनिक, ज्यार्ज लूकाच ने एक बार कहा था कि, ‘बुरे से बुरा समाजवाद, अच्छे से अच्छे पूंजीवाद से बेहतर है।’ यह टिप्पणी उन्होंने 1969 में की थी और उसे 1971 में दोहराया था, और यह जाहिर है कि तब सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में वास्तव में वर्तमान समाजवाद के संबंध में, जिससे कि वह परिचित थे, लूकाच की समझ पर आधारित थी।

इस टिप्पणी को उस समय में पश्चिमी वामपंथी हलकों तक में, संशय की नजर से लिया गया था। बहरहाल, हाल में सामने आए अमेरिका से प्रत्यार्पितों के पूरे प्रकरण ने, जिसमें भारत में तथा तीसरी दुनिया के अन्य देशों में, हथकड़ी-बेड़ियां लगाकर सैन्य विमानों से प्रत्यार्पितों को पहुंचाया गया है, उक्त टिप्पणी की फिर से याद दिला दी है।

सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के संदर्भ में वास्तव में वर्तमान समाजवाद की कम से कम दो ऐसी स्वत:स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाली विशेषताएं थीं, जो उसे किसी भी पूंजीवादी देश से अलग करती थीं।

नस्लवादी नफ़रत और समाजवाद की भिन्नता

इनमें से एक का संबंध उस शुद्ध हिकारत से है, वास्तव में उस शुद्ध नस्लवादी हिकारत से है, जो दुनिया के अग्रणी पूंजीवादी देश द्वारा इन प्रत्यार्पणों के पीछे निहित है, जिससे समाजवादी देश आधिकारिक रूप से पूरी तरह से बरी थे। बेशक, हमें इसका एहसास है कि उस समय समाजवादी देशों में जनता के बीच दबे-छुपे नस्ली पूर्वाग्रह, इसके विरुद्ध सरकारों के सारे रुख के बावजूद बने रहे हो सकते हैं और ये पूर्वाग्रह वहां समाजवाद के पराभव के बाद से उभरकर सामने आए हैं।

हमें इसका भी एहसास है कि हाल के दौर में विकसित पूंजीवादी देशों में प्रगतिशील ताकतों द्वारा वहां एक कहीं ज्यादा सहिष्णु समाज, जिसमें नस्लीय रूप से सहिष्णु समाज भी शामिल है, निर्मित करने के लिए कई भारी प्रयास किए गए हैं।

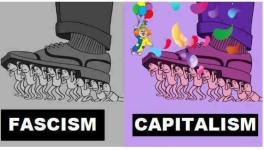

वास्तव में बहुत से लोग तो इन प्रत्यार्पणों की अमानवीयता के लिए पूंजीवाद मात्र को जिम्मेदार मानने के बजाए, ट्रम्पवाद को ही यानी उस नव-फासीवादी गुट की घोर अमानवीयता को ही जिम्मेदार मानेंगे, जिसके हाथों में इस समय अमेरिका में सत्ता है।

बेशक, यह तो सही है कि ट्रम्पवाद को पूंजीवाद मात्र का समानार्थी नहीं माना जा सकता है। फिर भी, ट्रम्पवाद को एक पूरी तरह से अलग तथा विजातीय परिघटना मानना, गलती करना होगा। आधुनिक समय में नस्लवाद, साम्राज्यवाद की पैदाइश है और एक उत्पादन पद्धति के रूप में पूंजीवाद की, साम्राज्यवाद के बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यहां तक कि पूंजीवाद के अंतर्गत प्रगतिशील प्रवृत्तियां तक, अतीत से चली आती एक शोषणकारी तथा वितृष्णाजनक परिघटना के रूप में साम्राज्यवाद को खारिज नहीं करती हैं। इसके बजाए वे तो उसे एक ऐसी परिघटना के रूप में ही देखती हैं जो दूरस्थ समाजों में, प्रगति और ‘‘आधुनिकता’’ लेकर आयी थी।

इस दृष्टि में, जो इस तरह के समाजों को अपने आप प्रगति करने में तथा आधुनिकता हासिल करने में असमर्थ समाजों की तरह देखती है, और जो साम्राज्यवाद को एक कृपाकारी सत्ता के रूप में देखती है, साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट के साथ लगी नस्ल की श्रेष्ठता का विश्वास अंतर्निहित रहता है।

समकालीन विकसित देशों में प्रगतिशील प्रवृत्ति के इरादे चाहे कितने ही नेक क्यों न हों, जब तक वह साम्राज्यवाद को खारिज नहीं करती है, वह खुद को नस्लवाद के दाग से बरी नहीं कर सकती है। और वास्तव में उसके साम्राज्यवाद को खारिज नहीं करने का तथ्य, आज भी इन प्रगतिशील तत्वों के भी हाल के उन दो युद्धों के लिए व्यापक समर्थन से स्वत:स्पष्ट है, जिन युद्धों को तमाम विकसित ताकतें समर्थन दे रही हैं। इनमें एक तो एक समूचे जनगण के खिलाफ नरसंहार है और दूसरा, पश्चिमी साम्राज्यवादी विस्तार का परिणाम है।

विकसित पूंजीवादी देशों मे अंतर्निहित है नस्लवाद

दूसरे शब्दों में नस्लवाद, विकसित पूंजीवादी देशों में अंतर्निहित रहता है और किसी दबे-छुपे पूर्वाग्रह के रूप में ही नहीं बना रहता है बल्कि सत्ताधारी हलकों तक में बना रहता है और इसमें सत्ताधारी हलकों के उदारपंथी तत्व तक शामिल हैं। और पूंजीवादी संकटों के दौर में इसे एक नया वेग मिल जाता है क्योंकि इजारेदार पूंजी इसका इस्तेमाल कुछ असहाय आप्रवासी समूहों को ‘‘पराया’’ करने के लिए करती है, जिससे अपने वर्चस्व के आने वाले खतरों के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और मजदूर वर्ग को विभाजित कर सके। इसके विपरीत, तब के समाजवादी देशों में सत्ताधारी राजनीतिक संरचना पूरी तरह से नस्लवाद के खिलाफ होती थी और समाज में उसकी किसी भी अभिव्यक्ति को दबा देती थी। बहुत से लोग दलील देंगे कि यह तो ऊपर से थोपा जाना था। लेकिन, नुक्ता यह है कि यह ऊपर से थोपा जाना रहा हो या नहीं रहा हो, इससे ट्रम्पवादी किस्म के रुख के उभार के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती थी।

अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं, जिसके मामले में पहले के समाजवादी देशों ने अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया था और यह पहलू है, पूर्ण रोजगार हासिल करना। प्रसंगत: इसने एक बड़े भौतिक कारक, बेरोजगारी को भी दूर कर दिया था, जो सामान्यत: प्रवासियों के प्रति उस प्रकार की शत्रुता के पीछे रहता है, जो हमें विकसित पूंजीवादी देशों में देखने को मिलती है।

विदेश पलायन और बेरोज़गारी

तीसरी दुनिया के देशों के लोग अगर अमेरिका जैसे देशों में जाना चाहते हैं, तो उसकी वजह है वे जिन देशों से आते हैं, उनमें घोर बेरोजगारी का होना। बेशक, इस प्रकार विदेश निकल जाने वाले अनिवार्य रूप से घोर कंगाल लोग नहीं होते हैं। ‘‘डंकी रूट’’ से अमेरिका तक पहुंचाने के लिए एक-एक व्यक्ति को विदेश भेजने वाले एजेंटों को अगर 45 लाख रुपये तक देने पड़ते हैं, यह उनके पास कुछ संसाधनों के होने का पता तो देता ही है। फिर भी इन देशों के लिए निकल जाने की उनकी तीव्र इच्छा के पीछे दो कारक होते हैं। पर्याप्त रूप से कमाई वाले रोजगार के (जो किसी भी तरह के रोजगार से भिन्न चीज है) के मौकों का अभाव और ये लोग जिस समाज से आते हैं, उसमें भारी असमानता की मौजूदगी, जो उन्हें अपनी माली हालत को लेकर असंतुष्ट बनाती है। और ये दोनों कारक, उनके अपने देश में पूंजीवाद के निर्माण की परियोजना से पैदा होते हैं।

किसी देश में जीडीपी की वृद्धि की दर चाहे जितनी तेज हो और चाहे उसका जीडीपी कितने ही ट्रिलियन डालर का क्यों नहीं हो जाए, ये कारक हमेशा रहेंगे और आबादी के एक हिस्से के बीच काम के लिए विदेश निकल जाने की इच्छा भी बनी रहेगी।

यह एक शर्म की बात है कि देश की आजादी के पचहत्तर साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी, हम अब भी एक ऐसा समाज बने हुए हैं, जहां से लोग किसी भी तरह से निकल जाना चाहते हैं, भले ही इस तरह के पलायन के साथ इसका जोखिम क्यों न लगा हुआ हो कि सब कुछ के बाद भी उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा सकता है और उन्हें हथकड़ी-बेड़ियां डालकर, घर वापस भेजा जा सकता है। यह आज तीसरी दुनिया के किसी देश में, एक पूंजीवादी समाज का निर्माण करने का अपरिहार्य परिणाम है।

दोनों छोरों पर बेरोज़गारी

दूसरे छोर पर, अगर ट्रम्प इस तरह के प्रवासियों को निश्चिंतता से प्रत्यार्पित कर सकता है और इसके बावजूद प्रत्यार्पित कर सकता है कि अमेरिकी समाज खुद प्रवासन के जरिए ही बना है, जिसमें यूरोपीय प्रवासियों ने मूलनिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, ट्रम्प के ऐसा कर पाने के पीछे वहां भी आम बेरोजगारी की मौजूदगी है।

पूंजीवादी आर्थिक सिद्धांत में यह सरासर फर्जी दावा किया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दीर्घावधि विकास, उसकी श्रम शक्ति वृद्धि की दर पर निर्भर करता है। अगर यह दावा सच होता, तो अमेरिका में पहुंचने वाले प्रवासियों का स्वागत किया जा रहा होता जबकि बेरोजगारी की लानत ने, प्रवासियों के खिलाफ ट्रम्प के कठोर रुख को लोकप्रिय बना दिया है।

वास्तव में हालात की विडंबना ऐसी है कि जर्मनी की सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी, सहरा वागेन्कनेख्त की पार्टी को भी, जिसने अपनी मातृ पार्टी डाइ लिंके से, नाटो द्वारा चलाए जा रहे युद्धों के लिए उसके परोक्ष समर्थन के कारण नाता ही तोड़ लिया था, प्रवासियों के मुद्दे पर ऐसा रुख अपनाना पड़ा है जो, दक्षिणपंथी जर्मन प्रतिष्ठान से भिन्न नहीं है।

बेरोजगारी की लानत, जो इतनी ज्यादा सर्वव्यापी है, प्रवासियों के अपने मूल देश को भी त्रस्त कर रही है और उन देशों को भी प्रभावित कर रही है जो इन प्रवासियों के गंतव्य हैं और यह लानत अनिवार्य रूप से अपने अस्तित्व के पूरे दौर में पूंजीवाद के साथ लगी रही है और आज के जैसे संकट के दौर में उग्र रूप ले लेती है।

यही लानत उस अमानवीयता के पीछे काम कर रही है, वह अमानवीयता जो इंसानों के साथ जानवरों के जैसे सलूक करती है और उनका हथकड़ी-बेडिय़ां लगाकर प्रत्यार्पण करती है।

समाजवाद ही है समाधान

इसके विपरीत, पूर्ववर्ती समाजवादी समाज बेरोजगारी की इस लानत से पूरी तरह से बरी थे। वास्तव में उन्हें बेरोजगारी का नहीं, श्रमिकों की तंगी की समस्या का सामना करना पड़ता था। जाने-माने हंगेरियाई अर्थशास्त्री, यानोश कोर्नाई ने, प्रसंगवश बता दें कि जो समाजवादी नहीं थे, कलेखी के दिए संकेत को आगे बढ़ाया था और ‘‘मांग बाधित व्यवस्था’’ और ‘‘संसाधन बाधित व्यवस्था’’ के बीच में अंतर किया था। समाजवादी व्यवस्था, एक संसाधनों से सीमित होने वाली व्यवस्था थी। इसका एक निहितार्थ यह था कि पूर्ववर्ती समाजवादी समाजों की पहचान तंगियों, राशनिंग और कतारें लगने से होती थी। संसाधनों के पूर्ण-उपयोग के साथ ये समाज जितने माल पैदा कर सकते थे, उनकी मात्रा वर्तमान कीमतों पर लोगों के हाथों में क्रय शक्ति से कम ही रहती थी।

बहरहाल, इसका यह अर्थ भी था कि संसाधनों का, जिसमें उपलब्ध श्रम शक्ति भी शामिल थी, पूरी तरह से उपयोग होता था। वास्तव ये समाजवादी समाज, आधुनिक काल के ऐसे इकलौते समाज थे, जहां पूर्ण रोजगार रहा था; यहां तक कि इन समाजों में काम में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के जरिए, जिसके बहुत गहरे सामाजिक निहितार्थ थे, श्रम शक्ति में बढ़ोतरी करनी पड़ी थी। और रोजगार से जो आय मिलती थी उसके अलावा इस समाजों में मजदूरों को स्वाभिमान की उस तरह की हानि को भी नहीं झेलना पड़ता था, स्वाभिमान की जैसी हानि बेरोजगारी के साथ अपरिहार्य रूप से लगी रहती है।

उन वास्तव में वर्तमान रहे समाजवादी समाजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है। इसमें वामपंथी लेखकों का लिखा हुआ भी शामिल है। और समाजवादी व्यवस्था के बैठने के बाद से तो यह छवि ही बना दी गयी जैसे कि हमारे जैसे समाजों में पूंजीवाद का कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन, सचाई यह है कि जब तक हम पूंजीवाद के रास्ते पर चलते रहते हैं, हम अरबपति तो पैदा करते रह सकते हैं, लेकिन औपनिवेशिक दौर की ‘‘निचले वर्ग’’ का भारतीय होने से जुड़ी शर्मिंदगी से, हमारी जनता का पीछा कभी नहीं छूटने वाला है। आम मेहनतकशों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता रहेगा और जब भी वे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने देश की सीमाओं को पार कर दूसरे देशों में जाएंगे, जोकि उनमें से कुछ अपरिहार्य रूप से करेंगे ही, उन्हें हथकड़ी-बेड़ियां लगाकर वापस देश भेजा जाता रहेगा।

एक समाजवादी समाज ही है, जिसका हम अतीत की गलतियों से सीखकर अपने देश में बेहतर तरीके से निर्माण करने की स्थिति में हैं, बेरोजगारी की लानत से और हमारे लोगों को पिंजड़े में बंद जानवरों जैसा सलूक किए जाने की नियति से, उबार सकता है।

(प्रभात पटनायक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।