अध्ययन : श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर उनकी विभिन्न सामाजिक पहचानों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है

इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वीमेन एंड गर्ल्स इन द इकॉनमी द्वारा (IWWAGE) प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में पुरुष-महिला का अंतर काफी मजबूत है साथ ही यह बेरोकटोक जारी भी है, क्योंकि महिला श्रम शक्ति भागीदारी (एफएलएफपी) अपने पहले के स्तर से काफी घट गई है। 'इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटीज, लाइवलीहुड एंड अफर्मेटिव एक्शन: हाउ सोशल आइडेंटिटी अफेक्ट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन इन इंडिया' शीर्षक वाले इस पेपर के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर आदिवासी महिलाओं में गिरावट प्रमुख रूप से देखी गई है।

पेपर के अनुसार "इस लगातार गिरावट और काम के निम्न स्तर के कई स्पष्टीकरण हैं। समस्या का एक हिस्सा तो महिलाओं के आर्थिक कामों को सही ढंग से गणना न करने की सांख्यिकीय प्रणाली की अक्षमता में मौजूद है। श्रम बल के आंकड़ों से कहीं अधिक संख्या में महिलाएं आर्थिक कार्यों में शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत गिरावट वेतनभोगी रोजगार में रही है, न कि महिलाओं के प्रजनन श्रम में जिनका कोई भुगतान नहीं किया जाता है।”

इस पेपर को अशोका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे ने लिखा है, और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वीमेन एंड गर्ल्स इन द इकॉनमी द्वारा (IWWAGE) की पहल पर यह अनुसंधान संबंधित कार्यक्षेत्र का एक परिणाम है, जो कि विश्वविद्यालय में एक्सेस एंड लीवरेजिंग एविडेंस डेवलपमेंट (LEAD) की एक पहल है। इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वीमेन एंड गर्ल्स इन द इकॉनमी द्वारा (IWWAGE) का उद्देश्य मौजूदा शोध के जरिए महिला आर्थिक सशक्तिकरण के एजेंडे को बढ़ाना, देश को सूचित करना और उसे सुविधा प्रदान करने के लिए नए साक्ष्य तैयार करना है।

श्रम बाजार में लिंग भेद को दर्शाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण आयाम वेतन में अंतर और नियोक्ता द्वारा भेदभाव से संबंधित है। पेपर ने बताया कि जिन दशकों में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर में गिरावट देखी गई, उन दशकों में महिलाओं की शिक्षा हासिल करने में भी काफी तेजी दर्ज़ की गई। और पेपर यह भी कहता है कि, "अगर, 2010 में, महिलाओं को 'पुरुषों के सामन वेतन दिया जाता तो महिलाओं की औसत मजदूरी पुरुषों की तुलना में अधिक होती। तथ्य यह है कि मजदूरी कमाने की विशेषताओं के हिसाब से पुरुष उच्च मजदूरी/वेतन कमाते हैं, जोकि भयंकर मजदूरी के भेदभाव को दर्शाता है।"

इसमें कहा गया है कि, "जाति और जनजाति जैसे लिंग और सामाजिक पहचान के बीच अंतर यह दर्शाता है कि जाति, गरीबी और पितृसत्ता के कारण वंचित दलित महिलाएं भौतिक संकेतकों के साथ-साथ स्वायत्तता और गतिशीलता के मामले में सबसे खराब स्थिति में हैं।”

लेखक के अनुसार, स्वरोजगार में लैंगिक अंतर वेतन संबंधित रोजगार की तुलना में और भी अधिक है। स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) जैसी नीतियों के कई अन्य सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि सशक्तिकरण और स्वायत्तता में वृद्धि, लेकिन आजीविका बढ़ाने के मामले में इनके रिकॉर्ड काफी मिश्रित हैं।

श्रम बल भागीदारी और बेरोज़गारी की दर

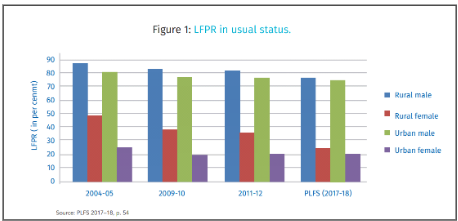

भारत दुनिया में सबसे कम एलएफपीआर वाले देशों में से एक है, जो वैश्विक औसत 50 प्रतिशत और पूर्वी एशियाई औसत 63 प्रतिशत से काफी नीचे है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के अनुसार, सामान्य स्थिति में श्रम बल के अनुमान में शामिल हैं (ए) वे व्यक्ति जो सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से के लिए काम करते थे या काम के लिए उपलब्ध थे और (बी) शेष आबादी में से वे व्यक्ति जिन्होंने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए काम किया था।

उपरोक्त ग्राफ से पता चलता है कि सबसे पहले, सभी वर्षों में पुरुष एलएफपीआर महिलाओं की तुलना में काफी अधिक हैं, और दोनों के बीच का अंतर वर्षों से बढ़ रहा है। दूसरा, पुरुषों के लिए ग्रामीण और शहरी एलएफपीआर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है; हालांकि, महिलाओं के लिए, ग्रामीण एलएफपीआर सभी वर्षों में शहरी एलएफपीआर से अधिक रहा हैं। तीसरा, जबकि पुरुष एलएफपीआर में भी ग्रामीण पुरुषों (लगभग 87 प्रतिशत से 76.4 प्रतिशत की भागीदारी है) और शहरी पुरुषों की (80 प्रतिशत से 74.5 प्रतिशत्त की भागीदारी है) में भी लगभग 10 प्रतिशत अंक की थोड़ी गिरावट दर्ज़ की गई है, वहीं महिला एलएफपीआर में तेज गिरावट दर्ज की गई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा दर्ज़ किया गया है। ग्रामीण महिला एलएफपीआर में 25 प्रतिशत अंक (लगभग 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक) की गिरावट आई, जबकि शहरी महिला एलएफपीआर में ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर को जारी रखा है, जिसमें (लगभग 22 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक) की गिरावट आई है।

वेतन में अंतर

पेपर में कहा गया है कि, "पश्चिमी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत में लिंग के आधार पर वेतन में अंतर (चीन और कई अन्य देशों के समान) एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, जोकि वेतन वितरण के मामले में ऊपर के बजाय निचले के स्तर पर अधिक हैं।"

यह समझाता है कि इस चिपचिपे फर्श के पीछे का एक बड़ा कारण नियोक्ताओं द्वारा सांख्यिकीय भेदभाव हो सकता है। इसके अनुसार, “भारत में, सामाजिक व्यवस्था घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं पर असमान रूप से डालती हैं। इस वजह से, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में नौकरियों में अधिक स्थिर माना जाता है। श्रम बाजार से बाहर निकलने की उच्च संभावना को देखते हुए, नियोक्ता महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं तब-जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं क्योंकि वे भविष्य में उनके करियर में रुकावट की उम्मीद करते हैं।”

इसमें कहा गया है कि जैसे-जैसे महिलाएं व्यवसाय संरचना में ऊपर की तरफ जाती या आगे बढ़ती हैं और नौकरी का अनुभव हासिल करने लगती हैं, तो नियोक्ता उनकी विश्वसनीयता के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इसलिए कम भेदभाव करते हैं। आमतौर पर पुरुषों के पास औसतन महिलाओं की तुलना में अधिक काम का अनुभव या कार्यकाल होता है। पेपर में कहा गया है, "जिन महिलाओं के पास उच्च स्तर की शिक्षा है और वितरण के शीर्ष छोर पर हैं, उनमें ऊंचे स्तर की प्रतिबद्धता होती है, और शिक्षा में उनके निवेश के कारण उन्हें स्थिर कर्मचारी माना जाता है।"

उच्च स्तर पर वेतन वितरण में, नौकरियों की प्रकृति नीचे के लोगों से बहुत भिन्न होती है। इन नौकरियों में काम करने वाली महिलाओं में प्रबंधकीय या अन्य पेशेवर पदों पर काम करने वाले महिलाओं का शहरी शिक्षित अभिजात वर्ग से होने की अधिक संभावना होती है। पेपर के अनुसार, उच्च वेतन पाने वाली इन महिलाओं में अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होने की संभावना होती है और वे कथित भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने की बेहतर स्थिति में हो सकती हैं।

लेखक ने इन तथ्यों को उन हालात के विपरीत प्रस्तुत किया जहां एक नियोक्ता प्राथमिक व्यवसाय में काम करने वाली बिना शिक्षा वाली महिला को नियमित मजदूरी का भुगतान कर रहा है, जो भारतीय संदर्भ में मजदूरी वितरण के निचले पायदान पर एक श्रमिक के काम करने का एक विशिष्ट उदाहरण है। पेपर कहता है कि, निचले स्तर पर काम करने वाली महिला मजदूरों के प्रति नियोक्ता द्वारा भेदभाव करना आसान होता है, क्योंकि ये नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में होती हैं और श्रम कानूनों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। पारिवारिक प्रतिबद्धताओं या सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण पुरुषों की तुलना में नीचे के स्तर पर काम करने वाली महिलाओं में सौदेबाजी की ताक़त कम होती है और इन फर्मों का बाजार की शक्ति के अधीन होने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार, एक चिपचिपा फर्श पैदा हो सकता है क्योंकि वितरण के मामले में भेदभाव-विरोधी नीतियां अधिक प्रभावी होती हैं।”

यह इंगित करता है कि नौकरी का अलगाव भी निचले स्तर पर व्यापक अंतर में योगदान करता है क्योंकि पुरुष और महिलाएं विशेष रूप से 'पुरुष' और 'महिला' के लिए बने रोजगारों में प्रवेश करते हैं। महिलाओं के लिए कम-कुशल नौकरियां अन्य नौकरियों की तुलना में कम भुगतान कर सकती हैं जिनमें गहन शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, जो काम आमतौर पर पुरुष करते हैं।

जाति पदानुक्रम के प्रभाव

पेपर में कहा गया है कि जाति पदानुक्रम के प्रभाव महिलाओं के अलग-अलग एलएफपीआर में परिलक्षित होते हैं, जैसे कि उच्च जाति की महिलाओं की ऐतिहासिक रूप से दलित और आदिवासी महिलाओं की तुलना में श्रम शक्ति में कम भागीदारी रही है क्योंकि मजदूरी के लिए काम करने को एक नीचा काम माना जाता है। ये यह भी कहता है कि, "यह तथ्य और भी जटिल है कि निचली जाति की महिलाओं की तुलना में उच्च जाति की महिलाओं की सार्वजनिक तौर पर दिखना एक निषेध या गलत माना जाता हैं।“

पीएलएफएस: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

पीएलएफएस: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

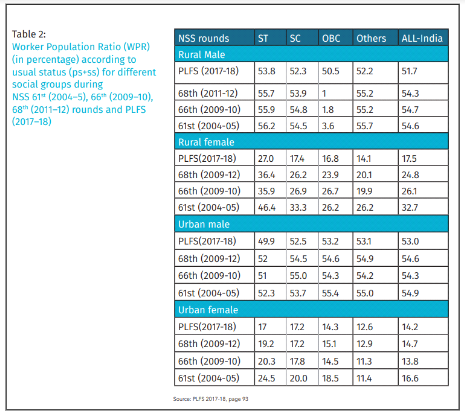

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पुरुषों के मामले में डब्ल्यूपीआर में जाति का अंतर बहुत कम है। एलएफपीआर में सामाजिक समूहों में अंतर मुख्य रूप से महिला एलएफपीआर में अंतर के कारण है। लिंग-सामाजिक समूह में आए ओवरलैप के संदर्भ में गिरावट की जांच करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, आदिवासी महिलाओं के एलएफपीआर में सबसे अधिक गिरावट आई है, इसके बाद ग्रामीण दलित महिलाओं का स्थान आता है। 2004-05 और 2017-18 के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति महिला एलएफपीआर में 19.4 प्रतिशत अंक पर था और शहरी क्षेत्रों में यह 7.5 प्रतिशत अंक की गिरावट पर था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति की महिलाओं में क्रमशः 16 और 3, ओबीसी महिलाओं के लिए 16 और 4, और उच्च जाति की महिलाओं के भीतर 12 और 1 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है।

पेपर में कहा गया है कि, "पुरुष-महिला असमानताओं के भू-दृश्य के साथ-साथ लिंग और सामाजिक पहचान के बीच अंतर्संबंध से पता चलता है कि स्कूली शिक्षा के अपवाद को छोडकर, पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ महिलाओं के भीतर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच का अंतर या तो स्थिर है या फिर बढ़ रहा है।”

पेपर यह कहते हुए निष्कर्ष निकालता है कि विभिन्न आर्थिक आयामों में लैंगिक समानता और महिला आर्थिक सशक्तिकरण भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। “यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास, चाहे उच्च हो या निम्न, लैंगिक समानता पर सुई को स्थानांतरित करने का मुख्य कारक नहीं है। भारत के मामले में पाए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि विभिन्न नीतियां लैंगिक समानता को प्रभावित करती हैं; इसलिए, लिंग को पूरे नीति निर्माण तंत्र में मुख्यधारा में लाने की जरूरत है, और इसलिए इसे प्राथमिकता के निचले पायदान पर नहीं रखा जाना चाहिए।”

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।