फ़ैज़ के बहाने: हम देखेंगे…जो संविधान में लिक्खा है

13 फ़रवरी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जन्मदिन है (13 फ़रवरी 1911–20 नवंबर 1984)। रस्म है कि जन्मदिन-पुण्यतिथि पर भूले-बिसरे कवि-लेखकों को भी याद कर लिया जाता है, लेकिन फ़ैज़ के साथ ऐसा नहीं है, वे तो हर दिन-हर लम्हा याद आते हैं, बिल्कुल ग़ालिब की तरह। उनका कोई न कोई शेर, नज़्म, मिसरा होठों पर रखा ही रहता है। और यह नज़्म “हम देखेंगे…” तो आजकल कुछ ज़्यादा ही याद आती है। इसे तो हम उठते-बैठते, सोते-जागते गाते-गुनगुनाते ही रहते हैं।

दिलचस्प है कि यह नज़्म आज भी पाकिस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान में भी हुक्मरानों की नींद उड़ाए रहती है।

और यह भी हैरत की बात है कि इसे कभी इस्लाम विरोधी कहा गया, कभी इस्लाम परस्त तो कभी हिंदू विरोधी, लेकिन यह नज़्म मज़हबी, सियासी, क्रांतिकारी सब लोगों को पंसद है और सब पूरे जोश से इसे गाते-गुनगुनाते हैं। ऐसा कम ही होता है कि आस्तिक-नास्तिक, धार्मिक, परंपरावादी, उदारवादी, आधुनिक, कम्युनिस्ट एक ही गीत या कविता को पूरे चाव से सुनते-पढ़ते-गाते हों। साहित्यिक कार्यक्रम हो या जन आंदोलन दोनों में यह नज़्म पूरे ज़ोर से गूंजती है।

आख़िर ऐसा क्या है इस नज़्म में!

ज़ाहिर तौर पर फ़ैज़ की मशहूर नज़्म "हम देखेंगे" एक प्रतिरोध और उम्मीद की कविता है, जो तानाशाही के ख़िलाफ़ संघर्ष और न्याय की जीत के सपने को दर्शाती है और हर पीढ़ी को प्रेरित करती है।

यह नज़्म एक चेतावनी की तरह है इसलिए इस नज़्म से सिर्फ़ उसे ही परेशानी या ऐतराज़ होता है कि जो उस समय सत्ता में होता है। वरना पाकिस्तान में तो यह नज़्म इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता भी मंच से गाते हैं और उससे पहले नवाज़-शहबाज़ शरीफ़ की पार्टी के लोग भी गाते थे।

हमारे हिन्दुस्तान में भी सिर्फ़ कट्टर हिन्दुत्ववादी इसका विरोध करते हैं और ज़ाहिर है कि इस समय वे सत्ता में भी है। ये लोग सबसे ज़्यादा ऐतराज़ जिस बात पर जताते हैं वो यह कि इसमें ‘अल्लाह’ का नाम आता है। और अल्लाह सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं। वह इसे इस्लामिक रचना कहने लगते हैं, उन्हें इसमें जिहाद की बू आने लगती है। डर सताने लगता है। इसे ही इस्लामोफ़ोबिया कहते हैं।

अगर मैं इस नज़्म को —“बस नाम रहेगा अल्लाह का”— की जगह ऐसे पढ़ दूं कि —“बस नाम रहेगा ईश्वर का”— तो शायद बीजेपी-आरएसएस वाले भी इसे मेरे साथ गाने लगेंगे। लेकिन उन्हें ख़ुश करने के लिए मैं तो यह बदलाव कतई नहीं करुंगा। हां, अगर आम जनता को समझाना हो तो एकबारगी मैं इन दोनों रूपों का इस्तेमाल कर सकता हूं।

हालांकि यह सच है कि फ़ैज़ की नज़्म धार्मिक प्रतीकों और क्रांतिकारी आह्वान का मिश्रण है, मिलाजुला रूप है। और उन्होंने इसे छिपाया नहीं। फ़ैज़ ने इस नज़्म का नाम या उन्वान (शीर्षक) ‘हम देखेंगे’ नहीं बल्कि “व-यबक़ा-वज्ह-ओ-रब्बिक” रखा था जो क़ुरआन की एक आयत से लिया गया है। जिसका अर्थ है "और सिर्फ़ आपके रब की ज़ात (चेहरा) बाक़ी रहेगी"। तो इसमें कुछ ढका-छुपा नहीं है। उन्होंने नाम से ही साफ़ कर दिया था कि यह पूरी नज़्म क़ुरआन से प्रभावित है। अल्लाह की विशेताएं और क़यामत के दिन का मंज़र बताती है, जब सबका इंसाफ़ होगा।

अब एक आधुनिक प्रगतिशाली शायर, एक कम्युनिस्ट को ऐसे धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यह एक लंबी बहस का विषय है और इस पर काफ़ी बहस हो भी चुकी है। हालांकि इसे समझने के लिए इसके पसमंज़र यानी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा।

पृष्ठभूमि (पसमंज़र)

मैं साफ़ करता चलूं कि मैं इन सब विषयों का माहिर या विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं वही बात कह रहा हूं। आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं।

कहा जाता है किसी भी रचना को समझने के लिए उसका रचनाकाल यानी उस समय की देश-काल-परिस्थिति को समझना ज़रूरी होता है। फ़ैज़ जिस समय यह नज़्म कह या लिख रहे थे उस समय पाकिस्तान में लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी थी और सैन्य शासन आ चुका था।

यह नज़्म सन् 1979 की है। पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक़ ने 1977 में तख़्ता पलट कर निर्वाचित प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दी थी और सत्ता पर क़ब्ज़ा जमा लिया था। बाद में 1979 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दे दी गई।

पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू था और फ़ैज़ ठीक इसी समय यह नज़्म लिख रहे थे। और जहां तक मुझे समझ आता है कि ऐसे दौर में कैसे सीधे-सीधे सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, उसके लिए हर शायर, लेखक को नये तरीके खोजने पड़ते हैं। कभी कभी जानबूझ कर या अनचाहे ऐसे बिम्ब, प्रतीक, ऐसे रूपक तलाश करने पड़ते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।

शायद यही ज़रूरत या मजबूरी फ़ैज़ के सामने भी रही होगी। इससे पहले का अनुभव भी उनके सामने था। उन्हें अपने लेखन, अपनी शायरी और विचारों के लिए कई बार जेल जाना पड़ा था या देश निकाला झेलना पड़ा था। ज़िया के शासन के दौरान भी वे बीच में कुछ समय के लिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। इसलिए उन्होंने ज़िया के अत्याचारी शासन का विरोध करने और समाज में न्याय-स्वतंत्रता की आशा जगाने के लिए धार्मिक प्रतीकों का रास्ता चुना। और आम जनता ज़ाहिर है कि जिसमें अक्सरियत धार्मिक-मज़हबी लोगों की है, (पाकिस्तान के संदर्भ में मुसलमानों की। पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है) इसे हाथों-हाथ लिया। ।

शायद यही वजह थी कि जनरल ज़िया चाहकर भी इसपर खुले तौर पर बैन नहीं लगा पाए और न फ़ैज़ को गिरफ़्तार कर पाए। हालांकि ज़िया ने कई तरह से इस नज़्म को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन यह जनता तक पहुंच गई। फिर जल्दी ही फ़ैज़ का 1984 में निधन हो गया।

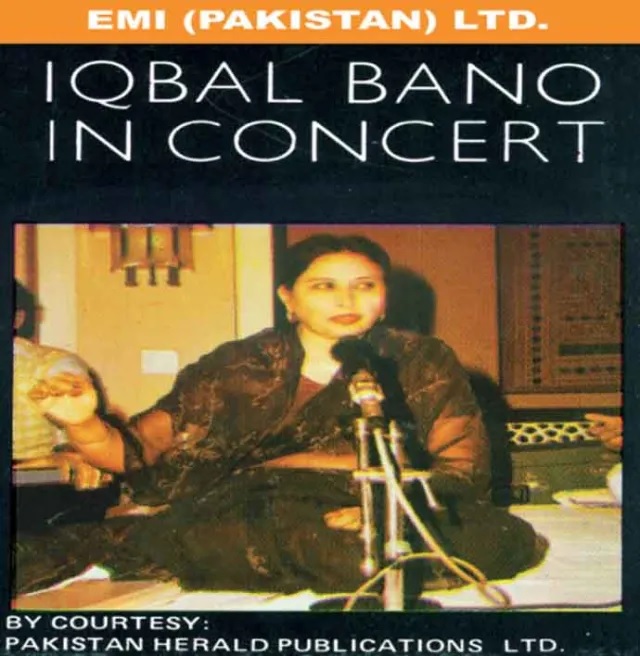

इक़बाल बानो ने और मशहूर किया

इस नज़्म को फ़ैज़ के निधन बाद उनके जन्मदिन 13 फ़रवरी 1986 को लाहौर में इक़बाल बानो ने सार्वजनिक रूप से गाकर और भी प्रसिद्ध बनाया।

दरअसल साल 1985 में जनरल ज़िया उल हक़ के फ़रमान के तहत औरतों के साड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। पाकिस्तान की मशहूर गायिका इक़बाल बानो ने विरोध दर्ज कराते हुए लाहौर के एक स्टेडियम में काले रंग की साड़ी पहन कर करीब 50 हज़ार लोगों के बीच ये नज़्म गाई। फ़ैज़ की नज़्म और इक़बाल बानो की आवाज़ ने ऐसा जादू किया कि पूरा कार्यक्रम एक आंदोलन बन गया। और देर तक ज़िंदाबाद के नारे गूंजते रहे।

आइए पढ़ते हैं यह नज़्म और इसके शब्दों का अर्थ समझते हैं। यह सब लिखने-बताने की एक वजह यह भी है कि किसी रचना का पूरा आस्वाद लेने के लिए उसके शब्दों के अर्थ और भाव समझना ज़रूरी होता है। इससे मज़ा दोबाला हो जाता है। और यह भी समझ आता है कि इसे आज भी याद रखना और दोहराना क्यों ज़रूरी है।

यह बताना जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा ऊपर भी कहा कि पिछले कुछ सालों में जबसे भारत में मोदी सरकार सत्ता में आई है, फ़ैज़ की इस नज़्म को लेकर इसी बात पर वबाल मचाया गया है कि यह एक इस्लामिक रचना है। जबकि हर आंदोलन में इस नज़्म को ख़ूब गाया जाता है। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान भी इस नज़्म का भरपूर इस्तेमाल हुआ। वामपंथी छात्र संगठनों का तो यह प्रिय तराना है। लेकिन हिन्दुत्ववादी इसे इस्लाम परस्त और हिंदू विरोधी कहकर हंगामा करते हैं, हमला करते हैं। आंदोलन में इसे गाने पर रोका जाता है, एफ़आईआर होती हैं। देशद्रोह तक के मुक़दमे किए जाते हैं।

व-यबक़ा-वज्ह-ओ-रब्बिक (हम देखेंगे)

हम देखेंगे

लाज़िम है कि हम भी देखेंगे

वो दिन कि जिस का वादा है

जो लौह-ए-अज़ल में लिक्खा है

जब ज़ुल्म-ओ-सितम के कोह-ए-गिराँ

रूई की तरह उड़ जाएँगे

हम महकूमों के पाँव-तले

जब धरती धड़-धड़ धड़केगी

और अहल-ए-हकम के सर-ऊपर

जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी

जब अर्ज़-ए-ख़ुदा के काबे से

सब बुत उठवाए जाएँगे

हम अहल-ए-सफ़ा मरदूद-ए-हरम

मसनद पे बिठाए जाएँगे

सब ताज उछाले जाएँगे

सब तख़्त गिराए जाएँगे

बस नाम रहेगा अल्लाह का

जो ग़ाएब भी है हाज़िर भी

जो मंज़र भी है नाज़िर भी

उट्ठेगा अनल-हक़ का नारा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

और राज करेगी ख़ल्क़-ए-ख़ुदा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

इसमें दो शब्दों के अर्थ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है लौह-ए-अज़ल।

लौह यानी तख़्ती, पट्टी।

अज़ल- अनादि, शाश्वत, सृष्टि की शुरुआत।

इस तरह लौह-ए-अज़ल का अर्थ बनता है– ईश्वर की शाश्वत तख़्ती, वह पट्टिका जिस पर सृष्टि का भविष्य पहले से लिखा माना जाता है। विधि का विधान।

और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है– अनल-हक़

अनल-हक़ यानी अहम् ब्रह्मास्मि - मैं ही सत्य हूं, मैं ही ख़ुदा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। (सूफ़ी कथन — सत्ता और ईश्वर के बीच दीवार तोड़ने का प्रतीक)

बाक़ी में आम लोग यानी पीड़ित जनता है, शासक/ज़ालिम है, अल्लाह की विशेषताएं हैं। क़यामत का मंज़र है। इंसाफ़ का दिन है। अगर इन्हें धार्मिक प्रतीक भी समझा जाए तो यह एक धर्म विशेष का फ़लसफ़ा नहीं है। इस नज़्म में जो अल्लाह की विशेताएं बताई गईं हैं वो हर धर्म के ख़ुदा-ईश्वर-गॉड की विशेताएं हैं। इसी तरह क़ुरआन की तरह सीधा और साफ़ तो नहीं लेकिन हर धर्म-मज़हब में क़यामत या अंतिम दिन या मौत के बाद का कोई ना कोई ज़िक्र है। बाइबल हो या हिंदू धर्म ग्रंथ सबमें अंत में सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के हिसाब देने की बात तो कही ही गई है। लगभग सभी धर्मों में जन्नत-जहन्नुम, स्वर्ग-नरक का भी तसव्वुर है।

ख़ैर, ईश्वर-अल्लाह के इंसाफ़ में यक़ीन दिलाते-दिलाते नज़्म धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और आख़िरी चार लाइनों में धार्मिक पाठ से प्रतिरोध का आह्वान बन जाती है। यह होगा, वह होगा, एक दिन इंसाफ़ होगा का भरोसा दिलाते-दिलाते शायर अचानक से कह देता है–

उट्ठेगा अनल-हक़ का नारा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

और राज करेगी ख़ल्क़-ए-ख़ुदा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

बस यहीं नज़्म बदलती है।

अनल-हक़ का अर्थ जैसा ऊपर बताया है कि – मैं ही सत्य हूं (I am the Truth) यानी मनुष्य ही सत्य है। या – मैं ही ख़ुदा हूं, ईश्वर हूं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझमें ही ख़ुदा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। जो मैं भी हूं और तुम भी हो।

इसी तरह गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीकृष्ण भी कहते हैं – अहम् ब्रह्मास्मि। वेदांत परंपरा में यही अद्वैत सिद्धांत है जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन को अलग नहीं माना गया है बल्कि वो एक है।

मंसूर और अनल-हक़

इस्लामी तारीख़ में ईरान में नौवीं सदी में मंसूर अल हल्लाज नाम के एक सूफ़ी-संत थे। उन्होंने यही ऐलान किया था– अनल-हक़

लेकिन इस कथन को तत्कालीन धार्मिक-राजनीतिक सत्ता ने कुफ़्र/विद्रोह माना। 922 ई. में बग़दाद में मंसूर को मौत की सज़ा दी गई।

फ़ैज़ ने अनल-हक़ को धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि सत्ता के ख़िलाफ़ सत्य के निर्भीक उद्घोष के प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है।

हबीब जालिब भी अपनी नज़्म दस्तूर में मंसूर का प्रतीक लेते हुए सत्ता को चुनौती देते हैं–

मैं भी ख़ाइफ़ नहीं तख़्ता-ए-दार से

मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़्यार से

तो उर्दू शायरी में क़यामत के दिन, मंसूर और उनके कथन अनल-हक़ का कई जगह प्रयोग हुआ है और फ़ैज़ ने इसी अनल-हक़ के बहाने अपने पूरे धार्मिक पाठ को सत्ता को चुनौती देते हुए प्रतिरोध का, आंदोलन का, मुक्ति का राग बना दिया।

इस तरह फ़ैज़ ने क्या किया? फ़ैज़ ने कोई नई धार्मिक बात नहीं गढ़ी। उन्होंने क़ुरआन के क़यामती बिंबों को राजनीतिक-सामाजिक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया।

यानी क़ुरआन में — ईश्वरीय न्याय का दिन

फ़ैज़ की नज़्म में — ज़ुल्म और सत्ता के अंत का दिन

और राज करेगी ख़ल्क़-ए-ख़ुदा

जो मैं भी हूँ और तुम भी हो

यानी ज़ालिम का राज ख़त्म होगा, पूंजी का राज ख़त्म होगा और सत्ता आम लोगों, मेहनतकशों के हाथों में आएगी।

दिक़्क़त किसे और क्यों

अर्थ और भाव में देखें तो यह नज़्म न इस्लाम परस्त, न हिंदू विरोधी, सीधे अर्थों में यह फ़ासीवाद के विरोध की रचना है। हर निरंकुश शासक, हर उस तानाशाह के ख़िलाफ़ है जो जनता के हक़ को अपने पांव तले कुचलने लगता है। अगर प्रतीकों के चुनाव में शायर की कोई मजबूरी या कोई कमी-बेशी रह भी गई तो उसे जनता ने दुरुस्त कर लिया है। अब शायद ही किसी को याद हो कि इस नज़्म का असली नाम क्या था। अब हम सबके लिए यह ‘हम देखेंगे’ ही है, सीधे-सीधे प्रतिरोध का प्रतीक, इंक़लाब का गीत। जैसे ‘बेला चाओ’ (Bella Ciao) जो नाज़ी-विरोधी और फ़ासीवाद-विरोधी इतालवी लोक गीत है।

लेकिन भाजपाइयों-संघियों को यह सब समझाना इसलिए भी बेकार है, क्योंकि वे समझे-समझाएं हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें अल्लाह या ईश्वर से कोई मतलब नहीं, दरअसल उनका मक़सद है डर और नफ़रत फैलाकर मुसलमानों को टार्गेट करना, और इसके लिए वह रोज़ कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अब तो उन्हें कोटद्वार के (मोहम्मद) दीपक से भी दिक़्क़त हो गई है, क्योंकि उन्होंने उपद्रवी बजरंग दल वालों से एक मुस्लिम बुज़ुर्ग और उनकी दुकान की रक्षा की।

ये लोग तो इक़बाल की नज़्म “बच्चे की दुआ” में भी अल्लाह शब्द आने से चिढ़ जाते हैं। घबरा जाते हैं। और उसे स्कूल में भी गाने पर बैन लगाने लगते हैं। टीचर्स को सस्पेंड करते हैं।

लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी

ज़िंदगी शम्अ की सूरत हो ख़ुदाया मेरी

मिरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझ को

नेक जो राह हो उस रह पे चलाना मुझ को

अब इस मासूम सच्ची दुआ कौन डर सकता है। लेकिन कट्टरवादी डरते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने का ख़तरा होता है।

ये लोग तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन–

ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम

सबको सन्मति दे भगवान

से भी डरते हैं। जानते हैं बिहार में इसे लेकर कैसा हंगामा हुआ था। लोकगायिका को मंच से इसे गाने से रोक दिया गया था। उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी।

तो आइए आज ज़रूरत है कि एक साथ मिलकर इक़बाल की नज़्म भी गाएं और गांधी जी का प्रिय भजन भी। और यह तो हम बा-आवाज़े बुलंद गाएंगे ही गाएंगे—

हम देखेंगे… हम देखेंगे…

लेकिन अंत में एक सवाल ख़ुद से और आपसे भी

यह सही है कि

लाज़िम है कि हम भी देखेंगे

लेकिन कब तक देखेंगे

लौह-ए-अज़ल में क्या लिखा है, क़यामत का दिन कौन सा होगा, क्या होगा, हम नहीं जानते

मगर भारत के संविधान में क्या लिखा है यह तो हम जानते हैं। अगर हम PREAMBLE (उद्देशिका) में लिखे को ही साकार करा सकें तो समझिए एक बड़ी क्रांति हो गई।

इसलिए मैंने इस नज़्म का एक दूसरा पाठ तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन साफ़ कर दूं कि यह इस नज़्म का बदल नहीं, इसकी जगह नहीं है, बल्कि मेरी मंशा है कि फ़ैज़ की नज़्म के साथ-साथ हम इसे भी गा और दोहरा सकते हैं–

हम भारत के लोग

हम देखेंगे

लाज़िम है कि हम भी देखेंगे

वो दिन के जिस का वादा है

जो संविधान में लिक्खा है

जो बाबा साहेब चाहते थे

जो भगत सिंह का सपना था

जो गांधी–नेहरू कहते थे

जो अबुल कलाम ने सोचा था

वो जिसकी ख़ातिर बिरसा ने

अपनी जान गंवाई थी

फूले, सावित्री-फ़ातिमा ने

वो जो राह दिखाई थी

हम देखेंगे…

जब एक-बराबर होंगे सब

हर हाथ को होगा काम यहां

ख़ुशियों पर होगा हक़ सबका

मेहनत का होगा मान यहां

जब लब होंगे आज़ाद सुनो

ना प्यार पे होगा पहरा जब

जब नफ़रत वाले भागेंगे

जब ज़ालिम थर-थर कांपेंगे

जब हिंदू-मुस्लिम, जात-धरम

ना भेद कोई रह जाएगा

जब ऊंचा-नीचा, औरत-मर्द

ना फ़र्क़ कोई कहलाएगा

ना न्याय किताबी होगा जब

जब एक कतार में होंगे सब

स्वतंत्रता, समता, बंधुता

सच में ही क़ायम होगी तब

जो प्रीएम्बल का वादा है

वो सड़कों पर ले जाना है

सेकुलर समाजवादी सच में

ज़िंदा जनतंत्र बनाना है

उट्ठेगा आज़ादी का नारा

चमकेगा क्रांति का तारा

और राज करेगी जनता ख़ुद

जो मैं भी हूं और तुम भी हो

हम देखेंगे…

……

ये सच होगा सब इक दिन फिर

ये सच करके दिखलाएंगे

हम छीन के लेंगे हक़ अपना

हम अपना राज बनाएंगे

हम ऐसा भारत चाहते हैं

तुम ऐसा भारत देखोगे

तुम देखोगे…हम देखेंगे…

लाज़िम है कि हम-तुम देखेंगे

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।