आधार बायोमेट्रिक डाटा तक विदेशी कंपनियों की भी है पहुंच !

आधार मामले पर सुनवाई 7 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। इस दौरान याचिकाकर्ता राघव तनखा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने अपनी दलील रखी। अदालत में बहस तीन शीर्षकों के तहत हुई। ये तीन शीर्षक थे तकनीकी दृष्टि से केंद्रीकृत बायोमेट्रिक्स का मूल्यांकन, आधार तथा ई-शासन और विशिष्ट मूलक अधिकारों के विरूद्ध केंद्रीकृत बायोमेट्रिक्स का मूल्यांकन। उठाए गए कुछ मुद्दों पर बहस अगले दिन यानी 8 फरवरी को हुई।

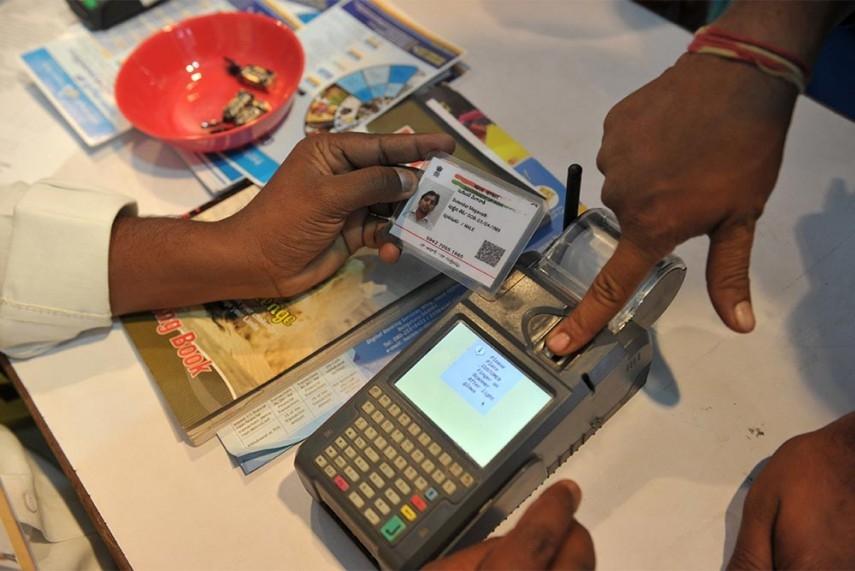

'तकनीकी दृष्टि से केंद्रीकृत बायोमेट्रिक्स के मूल्यांकन' शीर्षक के अंतर्गत सिब्बल ने आरबीआई की उस रिपोर्ट के बारे में बताया जिसे 'साइबर अपराधियों के साथ-साथ भारत के बाहरी दुश्मनों के लिए आसानी से उपलब्ध एक लक्ष्य' के रूप में सेंट्रल आईडी रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) ने पहचान की। 'डी-डुप्लेक्शन सर्विस' के साथ-साथ 'प्रमाणीकरण सेवा' के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाली है। लाइसेंस समझौते के हिस्से के रूप में इन विदेशी कंपनियों के पास आधार के अधीन नामांकित लोगों की बायोमेट्रिक्स तक भी पहुंच होगी। यह अभी साफ नहीं है कि इन जानकारियों को नष्ट किया गया है या नहीं। इस शीर्षक के तहत उन्होंने अगला मुद्दा उठाया था कि 'हैक' के ज़रिए या मोम और फेविकॉल के इस्तेमाल से फिंगरप्रिंट डुप्लीकेशन के ज़रिए किसी डाटा के साथ धोखाधड़ी होती है तो इसे रोकने का कोई पूरी तरह सुरक्षित तरीक़ा नहीं है।

उठाया गया अन्य मुद्दा गुप्त रूप से जानकारी के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति की भेद्यता ( vulnerability to ‘man-in-the-middle’ attacks) था। आधार मामले में मैन इन द मिड्डल अटैक का मतलब धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति प्रमाणीकरण के समय इसकी चोरी करने के क्रम में बायोमेट्रिक्स स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एक कोड डालेगा। कॉमन मैन इन द मिड्डल अटैक एक फ़र्जी फेसबुक पेज है जिसमें आप अपना लॉगिन डिटेल्स डालते हैं जो फिर चोरी हो जाता है। हैक किए गए फेसबुक अकाउंट से बायोमेट्रिक विवरण चोरी को जो अलग करता है वह ये है कि कोई व्यक्ति हमेशा फेसबुक से संपर्क कर सकता है और यह अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या इस अकाउंट पर किसी का नियंत्रण पुनःस्थापित हो जाता है। आधार का डाटा स्थायी होता है जब एक बार चोरी हो गया तो इससे ख़तरा हो सकता है। इस दलील ने 'चेहरे की पहचान' तकनीक के मुद्दे को भी छुआ, जो न केवल नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन करेगा बल्कि खुफिया एजेंसियों और सैन्य कर्मियों की पहचान से भी समझौता करेगा जो तब ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा पहचान की जा सकती है जिसके पास इस तरह का विवरण है,इस प्रकार वे अपने कर्तव्य से समझौता कर रहे हैं। इस शीर्षक के तहत आख़िरी दलील जानकारी के स्वामित्व के बारे में था। यह सवाल उठाया गया कि क्या यूआईडीएआई, जो अनुरोध करने वाली एजेंसी (यहां तक कि एक निजी कंपनी एक अनुरोध करने वाली एजेंसी हो सकती है) है, या नागरिकों के पास बायोमीट्रिक जानकारी है।

आधार और ई-शासन शीर्षक के तहत सिब्बल ने ईपीडब्ल्यू का हवाला दिया जिसमें यूआईडीएआई ने स्वीकार किया कि डाटाबेस के आकार के साथ-साथ ग़लती का सीमा बढ़ती है। इसलिए किसी केंद्रीकृत डाटाबेस में जितना ज़्यादा लोगों का डाटा रखा जाएगा उतना ही प्रमाणीकरण अस्वीकृति की उम्मीद ज़्यादा होती है। हालांकि'अस्वीकृति' के ऐसे मामलों का न्यायिक निर्णय एक स्वतंत्र प्राधिकरण की बजाय यूआईडीएआई द्वारा किया जाएगा। ये प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं जो प्रशासनिक कानून में आधार-स्तंभ है। जालसाज़ी के मुद्दे पर यूआईडीएआई का दावा है कि ये फ़र्जी हस्ताक्षर जैसे क़ानून तहत ही आएगा। हालांकि फ़र्जी हस्ताक्षर के मामले में जिस व्यक्ति का फ़र्जी हस्ताक्षर किया गया उसे 'विशेषज्ञ' के समक्ष मौजूद होना होगा जो हस्ताक्षर की वास्तविकता का निर्धारण करेंगे। सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि एक केंद्रीकृत डाटाबेस संघवाद को कमज़ोर करेगा क्योंकि किसी नागरिक की पहचान निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को हमेशा केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा।

विशिष्ट मूलक अधिकारों के विरूद्ध केंद्रीकृत बॉयोमेट्रिक्स का मूल्यांकन शीर्षक के तहत दो बिंदु उठाए गए थे। एक गोपनीयता का अधिकार और दूसरा सम्मान का अधिकार था। गोपनीयता के अधिकार पर मुद्दा यह था कि बायोमेट्रिक्स सहमति के सकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। बॉयोमीट्रिक्स के पास पासवर्ड जैसा कोई विकल्प नहीं है जहां कोई व्यक्ति यह तय कर सकता है कि उसे प्रकट करना है या नहीं। सचेत व्यक्ति की तरह ही कोई अचेत व्यक्ति भी अपनी जानकारी को प्रमाणित करने में सक्षम है। हालांकि यह बचाव परिदृश्य में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह भी है कि किसी व्यक्ति को नशा खिलाया जा सकता है या मारा जा सकता हैं और उसके बॉयोमीट्रिक्स को उसके आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से लेनदेन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सम्मान का अधिकार के तहत यह तर्क दिया गया कि बुज़ुर्ग और अन्य कमजोर समूह को अक्सर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान अवांछित शारीरिक संपर्क से गुज़रना होता है जैसे कि फ़िंगरप्रिंट लेने के लिए उनके हाथों को पकड़ना आदि। स्मार्ट कार्ड का भी प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।