2025 तक टीबी फ्री भारत : हम स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं !

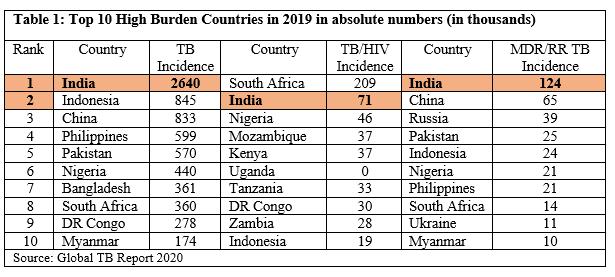

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तरफ से यक्ष्मा (टीबी), एचआइवी से जुड़ी टीबी और मल्टीड्रग/रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर/आर-आर-टीबी) मामले में उच्च भारग्रस्त देशों (HBCs) की हालिया जारी सूची में भारत ने 20 शीर्षस्थ राष्ट्रों के बीच अपनी हैसियत बरकरार रखी है।

टीबी और एमडीआर/आरआर-टीबी की दो सूची के अंतर्गत परिगणित होने वाले रोगों के प्रतिवर्ष अनुमानित मामलों के संदर्भ में भारत सूची में सबसे शीर्ष पर है। एचआइवी से संबंधित टीबी की कोटि के अंतर्गत प्रति वर्ष टीबी/एचआइवी के आने वाले मामलों में भारत की पोजीशन दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे नम्बर पर है।

डब्ल्यूएचओ ने 17 जून को 2021-25 के लिए एक नई लिस्ट जारी की, इसमें उन विवरणों को हटा दिया गया है, जिसका 2016 से 2020 में इस्तेमाल किया गया है। इस सूची में दुनिया के देशों में टीबी, एचआइवी से संबंधित टीबी और दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों पर फोकस किया गया है, जहां डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित टीबी के उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सर्वाधिक प्रगति करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की तरफ से 2018 में अंगीकार की गई एक राजनीतिक घोषणा में 2030 तक एसडीजी की अंतिम अवधि तय करते हुए उसके मुताबिक विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं।

भारत विश्व के उन 10 शीर्ष देशों में शामिल है, जहां टीबी,एचवाइ-संबंधित टीबी और एमडीआर/आरआर-टीबी का बोझ सबसे शीर्ष पर है। इन देशों में 2030 तक टीबी का सफाया कर देने का लक्ष्य हासिल करने की कार्यनीति के तहत सबसे अधिक काम करने की जरूरत है।

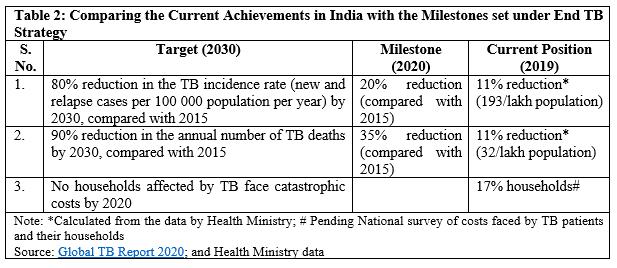

वास्तव में, टीबी की रोकथाम की भारत की उपलब्धियों के अर्थ में, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के कुछ आकलन सावधान करते हैं :

* 2019 में विश्व के सकल टीबी मरीजों का 26 फीसदी भारत में है।

* दवा प्रतिरोधी टीबी के मामले, जो अब भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बने हुए हैं, भारत का विश्व के बर्डेंन में योगदान सबसे अधिक 27 फीसद है।

* 2013-2019 के बीच पूरे विश्व में टीबी के बहुत सारे नए-नए मामले उजागर हुए हैं और यहां भी भारत का योगदान सबसे बड़ा है, जहां टीबी के नए मामलों की तादाद 2013 से 2019 के दौरान 1.2 मिलियन से 74 फीसदी के इजाफे के साथ 2.2 मिलियन हो गई।

भारत में अनुचित नीति का अनुपालन

24 जून को, टीबी के खिलाफ जारी अभियान की सफलता की समीक्षा के लिए आहूत ‘टीबी मुक्त भारत’ बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बारे में किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद की कि भारत टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने के पांच वर्ष पहले ही यानी 2025 तक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसी संतोषजनक रुख के अनुरूप ही भारत की टीबी रिपोर्ट 2021 में अपनी पीठ थपथपाने के सुर सुनाई देते हैं।

निरा आशावादी! हालांकि तथ्य एवं आंकड़े उत्साहवर्द्धन नहीं करते हैं, फिर भी 2025 तक टीबी का सफाया कर देने का उनका दावा शक पैदा करता है।

कम्बोडिया, चाड, और घाना जैसे देश जबकि एचबीसी की लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वहीं भारत इस पर केंद्रित नीति का अनुसरण करने की तमाम घोषणाओं के बावजूद टीबी के तीनों प्रकार के मामलों में एचबीसी की कोटि में ही बना हुआ है। दरअसल, यह एचबीसी की सभी तीनों सूचियों वाले 10 शीर्षस्थ देशों में लगातार शुमार है।

“इस सूची को देखना काफी निराशाजनक है। अगर पपुआ न्यू गु्यनिका एवं कम्बोडिया जैसे देश इस सूची से बाहर निकल सकते हैं तो भारत भी इससे बाहर आ सकता है। दखलकारी नीति का विकास करना एवं इस मामले में उपयोगी दिशा-निर्देशिका बनाना महत्वपूर्ण है लेकिन इसे लोगों की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने तथा धरातल पर स्पष्ट कदम उठाए जाने की दरकार है। केवल महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रख लेने से ही कोई मदद नहीं मिलेगी, सरकार को उन समुदायों को सुनना होगा, जो इस रोग से पीड़ित हैं,” ब्लेसिना कुमार कहते हैं, जो ग्लोबल कोलिएशन ऑफ टीबी एक्टिविस्ट्स के सीईओ हैं।

टीबी सफाये की कार्यनीति के तहत उपलब्धियों को हासिल करने के मील के पत्थर के साथ मौजूदा स्थिति की तुलना भारत की वास्तविक जगह का खुलासा कर देती है–

उस कार्यनीति के तहत प्रगति के लक्ष्यों के साथ, हरेक कोटि में एक लक्ष्य तय किया गया है-2020 में लक्ष्य और 2025 में लक्ष्य । ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2019 में-पहले लक्ष्य के एक वर्ष पूर्व-भारत ने टीबी के खात्मे का केवल 11 फीसदी मकसद को ही पूरा कर पाया था और इस अवधि टीबी से मरनेवाले प्रति एक लाख पर मरीजों की फीसदी अनुमानित 20 फीसदी की बजाए 30 फीसदी थी। टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों के अंतर्गत कोविड-19 पहले से ही एक आघात साबित हो रहा है। मालूम होता है कि भारत के 2020 तक टीबी मामलों में ह्रास के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है।

टीबी के इलाज पर घर-परिवारों के विनाशकारी खर्चा हो रहा है, जबकि यह लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक किसी भी घर-बार को खर्च का बोझ वहन नहीं करना पड़ेगा। भारत के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि देश के 17 फीसदी घर-बार टीबी पर होने वाले खर्च से पीड़ित हैं।

अनर्थकारी खर्च को परिभाषित किया गया है। इसके तहत किसी घर-परिवार की पूरी आमदनी या खपत का ≥10 फीसदी हिस्से के खर्च को इस कोटि में रखा गया है। लागत खर्च के आंकड़े अद्यतन नहीं हैं, क्योंकि भारत ने टीबी के इलाज पर मरीजों और उनके द्वारा किए जाने वाले खर्च के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं कराया है।

कोविड-19 महामारी का असर

कई सारी रिपोर्टों में पहले ही यह रेखांकित किया चुका है कि टीबी चिकित्सा एवं रोकथाम सेवाओं के कारकों को जैसे मानव संसाधन, वित्तीय एवं अन्य संसाधनों के आवंटन को कोविड-19 से निबटने में लगा दिए जाने से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान “टीबी चिकित्सा सेवाओं के प्रावधानों में प्राथमिक देखभाल एवं अस्पताल के ढांचे में, दोनों ही स्तर पर भारी व्यवधान पहुंचा है।”

भारत की टीबी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि टीबी मामलों की सूचनाओं में 1.8 मिलियन की कमी आई है, जो 2019 की तुलना में 25 फीसदी की गिरावट है। यह पूरे देश में, सबसे बड़ी कमी है।

टीबी के बहुत सारे गुम मामले कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़े हुए हो सकते हैं। यह सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे टीबी के गायब मामलों के आंकड़ों में अंतर से पहले ही प्रतीत होता है। भारत की टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2019 के दौरान 2.4 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, इसके तो गुम हुए मामले की तादाद लगभग 0.2 फीसद ही ठहरती है। हालांकि, डब्ल्यूएचओ एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन: रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम (2019) रिपोर्ट के मुताबिक : “टीबी से बीमार लगभग 0.5 मिलियन लोग टीबी निगरानी/सूचनाओं, एवं सेवाओं के रडार से गायब हैं।”

दवाओं तक पहुंच के लिए : जूझते लोग पर इनकार करती सरकार

टीबी के मरीज और कार्यकर्ता को जमीनी स्तर पर सबसे अधिक संघर्ष दवाओं के लिए करना पड़ता है, खास कर दवा-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर/आरआर) के लिए।

भारत में, दवाओं बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि वे पेटेंट दवाएं होती हैं। नवम्बर 2020 में, दो दवाओं- बेडाक्विलाइन (बीडीक्यू) और डेलामनिड (डीएलएम)-के उत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ताकि इन दोनों दवाओं का कम दाम वाला जेनेरिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध कराया जा सके।

एमडीआर/आरआर टीबी के साथ जी रहे लोगों के लिए पीने वाली दवा बीडीक्यू और डीएलएम तक पहुंच होना अहम है। डीआर-टीबी के उपचार के लिए पीने वाली ये दवाएं 40 सालों के अंतराल के बाद विकसित की गई हैं और डब्ल्यूएचओ इसको इंजेक्शन की जगह लेने की पैरोकारी करता है, जिसके गंभीर इतर दुष्प्रभाव होते हैं। अब डीआर-टीबी के लिए इस नई दवाओं की ओरल थेरेपी को कारगर माना जा रहा है।

लेकिन मंत्रालयों से उस बाबत कोई जवाब न मिलने के बाद बम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई। यह याचिका टीबी के दो मरीजों-मीरा यादव एवं ब्रिनेल डीसूजा (जनस्वास्थ्य अभियान, मुंबई की तरफ से याची) की तरफ से डाली गई, जिसमें पेटेंट एक्ट 1970 के तहत बीडीक्यू और डीएलएम के उत्पादन करने के लिए कम्पल्सरी लाइसेंस/ सरकारी उपयोग के अधिकार की मांग की गई।

बम्बई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद, वाणिज्य मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया और कहा कि “एमडीआर-टीबी के सभी मरीज निशुल्क ओरल उपचार पाने के योग्य हैं, जो उन्हें मुहैया कराया जाता है।”

हालांकि सरकार के खुद के दस्तावेज ही उसके दावे को खंडित करते प्रतीत होते हैं।

भारत टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2020 में, एम/एक्सडीआर-टीबी के महज 21 फीसद नैदानिक मामलों यानी कुल जांचे गए 50,911 मामलों में से 10,489 में ही बीडीक्यू और डीएलएम की नई दवा दी गई थी। नैदानिक जांच के कुल मामले कमतर प्रतीत होते हैं।

लोगों तक चिकित्सा की पहुंच के मामलों पर काम करने वाली अधिवक्ता लीना मेनघाने कहती हैं कि “मंत्रालय जमीनी वास्तविकता को नजरअंदाज कर रहा है और लगातार कहता रहा है कि कम्पल्सरी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसने कोविड-19 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में यही रुख दोहराया है। जिन लोगों को इन दवाओं की जरूरत है, उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा है। सरकार 2018 से ही लगातार कहे जा रही है कि टीबी के मरीजों को ओरल दवा दी जाएगी लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि, आज भी पूरे प्रदेशों में मरीजों के लिए दवाएं, खास कर डेलमनिड उपलब्ध नहीं हैं। किसी को अगर यह दवा चाहिए तो उसे सिस्टम से बाहर जा कर जुटानी पड़ती है; अगर आपको विशेषाधिकार है या आपका बढ़िया कनेक्शन है तो आपको वह दवाएं मिल सकती हैं, अन्यथा नहीं। यह पहुंच के दायर में नहीं है!”

ब्लेस्सिना जो पिछले 15 वर्षों से धरातल पर काम कर रहे हैं, वे उत्तराखंड की 31 वर्षीया महिला जो डीआर-टीबी कोटि मरीज की पीड़ा बताते हैं,जिन्हें बीडीक्यू के एक महीने की खाने वाली दवा की खुराक ही मिल सकी। इंजेक्शन पर लौटने का मरीजों के सुनने की क्षमता घट गई है, लेकिन खाने वाली दवाओं के इतर दुष्प्रभाव से दूर रहने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले देश के विभिन्न प्रदेशों से नियमित रूप से आते हैं।

लोग जबकि लगातार पीड़ित हो रहे हैं और इन अति महत्वपूर्ण दवाओं को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, सरकार बढ़ा-चढ़ा कर दावे करना जारी रखी हुई है!

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करेंं।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।