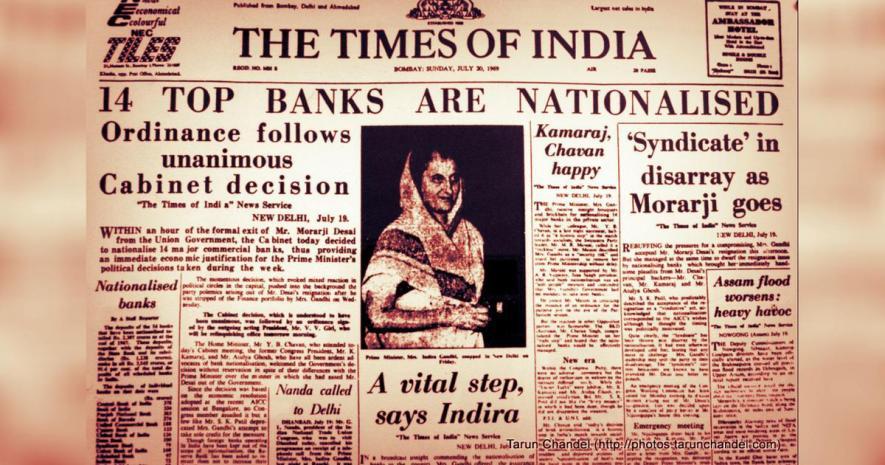

1969 के बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अब निजीकरण के एजेंडा तक का सफ़र

उन्नीस जुलाई, 1969 को देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके 52 साल बाद, अब एक बार फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने की चर्चा शुरू हो गयी है। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था?

अक्सर इस सवाल के जवाब में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ठोस फायदे गिनाए जाते हैं। यह अपने आप में सही भी है और उपयुक्त भी है। फिर भी बैंक राष्ट्रीयकरण के पीछे रहे समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है कि आज बैंकों के निजीकरण के प्रश्न पर इस परिप्रेक्ष्य से जोड़े बिना चर्चा नहीं की जा सकती है।

बैंक राष्ट्रीयकरण उस समय बहुत के प्रगतिशील कांग्रेसियों द्वारा किए गए दावों के विपरीत कोई समाजवादी कदम नहीं था। इसी प्रकार, उस समय अनेक अति-वामपंथी आलोचकों का जो कहना था उसके विपरीत यह कोई मामूली रोजमर्रा का कदम भी नहीं था, जिसका कोई खास महत्व ही नहीं रहा हो और जिसका पूंजीपतियों पर इतना कम फर्क पड़ता हो कि उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की हो।

बेशक, जाने-माने मार्क्सवादी रुडोल्फ हिल्फेर्डिंग जो ‘दास फिनान्ज़ कैपिटल’ के लेखक थे, जिसका साम्राज्यवाद के अपने सिद्घांत के विकास में लेनिन ने विस्तार से उपयोग किया था, उन्होंने अपने समय में यह दलील दी थी कि आधा दर्जन शीर्ष जर्मन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जर्मन पूंजीवाद की कमर ही टूट जाएगी। लेकिन, वह तो अनावश्यक आशावादिता का ही मामला था। जब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजीवाद के अंतर्गत जिस तरह उनका उपयोग होता है, उससे अलग तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने से ही पूंजीवाद की कमर टूटने वाली नहीं है। पूंजीवाद की कमर तो तभी टूट सकती है, जब राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम का दायरा इससे कहीं बहुत व्यापक हो और सिर्फ आधा दर्जन बैंकों के अधिग्रहण तक ही सीमित नहीं हो।

बहरहाल, इस तथ्य से यह नतीजा निकालना गलत होगा कि बैंक राष्ट्रीयकृत हों या नहीं हों, इससे पूंजीपतियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बैंकों के हाथों में जमा विशाल वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करने की इजारेदार पूंजीपतियों की क्षमताओं को चोट पहुंचना, स्पष्ट रूप से उनके लिए एक धक्का है और इसका वे कड़ा विरोध करते हैं।

भारतीय संदर्भ में बैंक राष्ट्रीयकरण उस नियंत्रणात्मक रणनीति का हिस्सा था जिस पर, तीसरी दुनिया के दूसरे अनेक देशों की तरह भारत भी, निरुपनिवेशीकरण के बाद से चल रहा था। वास्तव में नियंत्रणात्मक रणनीति उन देशों में उपनिवेशविरोधी संघर्ष में से विकसित हुई थी, जहां इस संघर्ष पर से पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व को झाडक़र हटाया नहीं जा सका था।

इसलिए, वहां उपनिवेशोत्तर विकास रणनीति का मकसद समाजवाद का निर्माण करना न होकर, ऐसे पूंजीवाद का निर्माण करना था जो साम्राज्यवाद से अपेक्षाकृत स्वायत्त हो और इसीलिए घरेलू तौर पर पर्याप्त रूप से व्यापक आधार पर टिका हुआ हो। इसके लिए इस रणनीति को किसानी खेती तथा लघु उत्पादन को बचाना तथा एक हद तक उन्हें बढ़ावा देना था, न कि उन पर अतिक्रमण करना था तथा उनका विनाश करना था, जैसाकि पूंजीवाद के अंतर्गत सामान्यत: होता आया था।

दूसरे शब्दों में, हालांकि इस विकास रणनीति का मकसद समाजवाद का निर्माण करना नहीं था। फिर भी वह जिस पूंजीवाद का निर्माण करने में मदद कर रही थी, वह भी कोई शास्त्रीय पूंजीवाद नहीं था। इस रणनीति की मुख्य पहचान थी विकसित दुनिया की पूंजी से सापेक्ष स्वायत्तता और लघु उत्पादन तथा किसानी खेती के लिए उनसे बाहर चल रहे पूंजीवादी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण से एक हद तक संरक्षण मुहैया कराना। यह इसके बावजूद था कि इस संरक्षित क्षेत्र के अंदर भी कृषक तथा भूस्वामी पूंजीवाद के मिश्रण पर आधारित पूंजीवादी प्रवृत्ति का विकास हो रहा था।

इस सब को संभव बनाने के लिए एक निवेशकर्ता, नियमनकर्ता तथा नियंत्रक के रूप में विकास की प्रक्रिया में राज्य या शासन का उल्लेखनीय दखल जरूरी था। शास्त्रीय पूंजीवाद से अपनी इस भिन्नता के लिए इस रणनीति को कई अलग-अलग नाम दिए गए जिनमें ‘समाजवादी किस्म के समाज का निर्माण करने’ के नेहरू के नारे से लेकर, मिखाल कलेक्की की ‘मध्यवर्ती निजाम’ या इंटरमीडिएट रिजीम की संज्ञा तक शामिल हैं। इस रणनीति की वामपंथी आलोचना यह नहीं थी कि यह रणनीति शास्त्रीय पूंजीवाद से भिन्न नहीं थी। इसकी वामपंथी आलोचना यह थी कि इस परिघटना को चलाते नहीं रखा जा सकता है और देर-सबेर यह शास्त्रीय पूंजीवाद में रूपांतरित हो जाएगी। वास्तव में ठीक यही इस समय हो भी रहा है।

महत्वपूर्ण नुक्ता यह है कि शास्त्रीय पूंजीवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए विकसित दुनिया की पूंजी के सामने इस विकास रणनीति ने जो भी सापेक्ष स्वायत्तता हासिल की थी, उसकी कुर्बानी देने की जरूरत होने वाली थी। इसका मतलब होता, एक बहुत ही असमानतापूर्ण यात्रापथ का अपनाया जाना, जो साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता और जिसने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में, जो कि उपनिवेश-विरोधी संघर्ष का अभीष्ट था, भीतरघात किया होता।

बैंक राष्ट्रीयकरण हालांकि उक्त रणनीति के पेश किए जाने के कुछ हद तक बाद में लागू हुआ था, फिर भी यह इस रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। चूंकि ऋण, पूंजी पर नियंत्रण का सूचक है, ऋण का सामाजिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रवार वितरण, किसी देश में अपनायी जा रही विकास की रणनीति के मुख्य निर्धारकों में होता है। इसलिए, शास्त्रीय पूंजीवाद से भिन्न, किसी नियंत्रणात्मक व्यवस्था में चूंकि शासन की पूंजीवाद पर नियमन रखने की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसमें लघु उत्पादन व किसानी खेती को संरक्षण दिया जाता है। जबकि विकसित दुनिया की पूंजी के सामने सापेक्ष स्वायत्तता बनाए रखी जाती है। ऋण पर नियंत्रण एक कुंजीभूत नीतिगत औजार बन जाता है। लेकिन, इस औजार का उपयोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बल पर ही किया जा सकता है। वास्तव में भारत सरकार ने ऋण के वितरण के नियमन को औजार के रूप में कुछ समय तक तो ‘बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण’ का भी तजुर्बा कर के देखा था। लेकिन, इस तरह के ‘सामाजिक नियंत्रण’ के बिल्कुल बेअसर साबित होने से उसकी समझ में आ गया कि वित्त के नियमन का एकमात्र कारगर तरीका यही है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए।

1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसे आगे चलकर अपेक्षाकृत छोटे निजी बैंकों के निजीकरण के दूसरे चक्र के जरिए और आगे बढ़ाया गया। इस राष्ट्रीयकरण का गहरा असर हुआ। इसने कृषि तथा लघु उत्पादन के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया और किसान जनता पर पुराने महाजनों के शिकंजे को कमजोर किया। इसने देश भर में बैंकिंग के ताने-बाने को फैलाया। इसने उत्पादन तथा सट्टा बाजार के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की और इस तरह यह सुनिश्चित किया कि ऋण का इस्तेमाल सट्टेबाजांना गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए, जैसा कि शास्त्रीय पूंजीवाद के अंतर्गत आम था।

बेशक, किसानों के खाते-पीते हिस्सों को ही इन ऋणों का बड़ा हिस्सा मिल जाता था। फिर भी संस्थागत ऋण का सामाजिक वितरण पहले के मुकाबले कहीं बहुत व्यापक हो गया और वास्तव इतना व्यापक हो गया जितना पूंजीवादी दुनिया में और कहीं भी नहीं था। और इसके बिना, हरित क्रांति होना नामुमकिन ही थी, जिसके पर्यावरणगत परिणामों पर हमारी चाहे जो भी राय हो, पर उसी ने भारत को उस ‘खाद्य साम्राज्यवाद’ के शिंकजे से आजादी दिलायी थी, जिसको विकसित ताकतों द्वारा आजमाया जा रहा था।

बहरहाल, नियंत्रणात्मक रणनीति को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के उभार ने कमजोर कर दिया। भारतीय बड़ा पूंजीपति वर्ग इस वैश्विक वित्तीय पूंजी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया और उसने विकसित दुनिया से अपेक्षाकृत स्वायत्त यात्रा पथ पर चलने की अपनी परियोजना को त्याग ही दिया।

नव-उदारवादी नीति-व्यवस्था के अपनाए जाने के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने की समवेत पुकार तेज हो गयी। इसका नेतृत्व, लैरी समर्स तथा टिम गेइथनर जैसे अपने दूतों के जरिए अमरीकी साम्राज्यवाद कर रहा था। इस मांग के समर्थकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की लाभकरता पर सवाल उठाने शुरू दिए, जो सवाल इस संदर्भ में पूरी तरह से अवैध थे क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का तो पूरा का पूरा मकसद ही यही था कि राष्ट्रीयकृत बैंक अलग तरह से आचरण करेंगे।

नवउदारवाद का तो सार ही है, अपनी स्वत:स्फूर्त अंतर्निहित प्रवृत्तियों के साथ, शास्त्रीय पूंजीवाद को आगे बढ़ाना। इसका अर्थ है लघु उत्पादन तथा किसानी खेती पर अतिक्रमण, शासन का नियमनकर्ता तथा नियंत्रक की अपनी भूमिका से हटाया जाना और आय व संपदा असमानता में भारी बढ़ोतरी।

किसानों की भारी बदहाली, जिसकी अभिव्यक्ति किसानों की आत्महत्याओं की बाढ़ में हुई है; शिक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रदाता की अपनी भूमिका से शासन का हाथ खींचना; और आबादी के सबसे संपन्न 1 फीसद हिस्से के राष्ट्रीय आय में भाग में भारी बढ़ोतरी तथा इसका 1982 के 6 फीसद के स्तर से बढक़र, 2013-14 तक 22 फीसद तक पहुंच जाना, जो कि एक सदी में उसका सबसे ऊंचा स्तर है; इसी के संकेतक हैं। बैंकों के निजीकरण की मांग, इसी एजेंडा का हिस्सा है।

जैसे-जैसे नवउदारवाद आगे बढ़ता गया, उसका एजेंडा ज्यादा से ज्यादा खुल्लमखुल्ला और नंगा होता गया। महामारी की आड़ लेकर, श्रमिकों के अधिकारों पर किया गया हमला इसी को प्रतिबिंबित करता है और इसी को प्रतिबिंबित करते हैं तीन विवादित कृषि कानून, जिनका कुल मिलाकर असर यही होगा कि पूंजीवादी अतिक्रमण के लिए कृषि के दरवाजे खोलकर, किसानी खेती को बर्बाद कर दिया जाए।

वास्तव में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से लेकर, नोटबंदी तथा अब कृषि कानूनों तक मोदी सरकार के हरेक बड़े आर्थिक कदम ने, लघु उत्पादन क्षेत्र पर निशाना साधा है और नवउदारवादी एजेंडा के अनुरूप, पूंजी के आदिम संचय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया है।

बैंकों का निजीकरण भी ठीक यही भूमिका अदा करने जा रहा है। वह खेती के लिए जो भी थोड़ा-बहुत संस्थागत ऋण मिलता रहा है, उसके भी पीछे खींच लिए जाने का ही काम करेगा। याद रहे कि खेती को इस तरह के ऋण से वंचित किए जाने का खेल, नवउदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत वैसे भी पिछले कुछ समय से चलता ही आ रहा था। बैंक निजीकरण, किसानी खेती की बर्बादी की प्रक्रिया को और तेजी देने का ही काम करेगा।

किसानी खेती और लघु उत्पादन की इस तरह की बर्बादी के प्रभाव सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम पहले ही इसका जिक्र कर आए हैं कि किस तरह नियंत्रणात्मक व्यवस्था, राष्ट्र निर्माण की उस परियोजना के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी, जिसकी परिकल्पना साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष के हिस्से के तौर पर की गयी थी। हमारे जैसे देशों में शास्त्रीय पूंजीवाद, पूंजी का आदिम संचय तो थोपेगा, लेकिन इससे उजड़ने वाले लघु उत्पादकों को श्रम की अपनी सक्रिय सेना में खपाने में कभी भी समर्थ नहीं होगा। और तो और योरप में भी यह नहीं हो पाया था, लेकिन ‘‘न्यू वर्ल्ड” के लिए जन-पलायन होने से वहां इसकी वजह से सामाजिक संकट पैदा होने की नौबत नहीं आ गई थी।

इसलिए, अगर भारत को उन ‘‘फेल्ड’’ या नाकाम उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों की कतार में नहीं खड़ा होना है, जो अपने पहले के औपनिवेशिक आकाओं के दरवाजे पर ही याचक बनकर खड़े नजर आते हैं, तो आदिम संचय की इस प्रक्रिया का विरोध किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसमें तीनों विवादित कृषि कानूनों का और राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का विरोध भी शामिल होना चाहिए।

(लेखक प्रख्यात अर्थशास्त्री और राजीतिक विश्लेषक हैं।)

अंग्रेजी में मूल रूप से प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

From Nationalisation of Banks in 1969 to Privatisation Agenda Now

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।