विश्लेषण : फ़ासीवाद एक पूर्णत: आधुनिक परिघटना है

दुनिया भर में फासीवादी ताकतों का उभार आया हुआ है। इसमें भारत भी शामिल है, जहां फासिस्ट हिंदुत्वी तत्व सिर्फ उभार पर ही नहीं हैं बल्कि एक दशक से ज्यादा से सत्ता में भी हैं। देश की उदारवादी तथा प्रगतिशील सोच इसके कारणों का विश्लेषण करने में लगी हुई है कि हिंदू श्रेष्ठतावाद के इस उभार की क्या वजह है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ‘पराएपन’ का बर्ताव करता है, उसके खिलाफ बहुसंख्यक समुदाय में नफरत पैदा करता है और देश की राजनीतिक व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष तथा जनतांत्रिक चरित्र को, जिसकी कल्पना हमारे संविधान में की गयी है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है।

हिंदुत्वी फ़ासीवाद की अधूरी समझ

इस परिघटना के उभार के कई कारण बताए जाते हैं। इनमें शामिल हैं: अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने की आरएसएस की बहुत भारी तथा लगातार मुहिम, जिन संस्थाओं के जरिए बच्चों के बीच जहरीली सांप्रदायिक विचारधारा को फैलाया जाता है; बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन के जरिए बहुसंख्यक समुदाय के बीच जोर-शोर से सांप्रदायिक फासीवाद का भड़काया जाना, जिसके क्रम में पहले 400 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और आगे चलकर उसकी जगह पर एक मंदिर बनाया गया; धर्मनिरपेक्ष मिजाज का, जिसे उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष ने स्थापित किया था, कमजोर पड़ना; विभाजन की विरासत, जो देश में सांप्रदायिक विभाजन को जिंदा रखने में मदद करती है, और आदि, इत्यादि।

इस समूची चर्चा में अंतर्निहित एक साझा विचार यह रहा है कि भारत में मिली-जुली संस्कृति तथा परंपरा का विकास, जनता के बीच धार्मिक-सांप्रदायिक विभाजन से पूरी तरह से छुट्टी नहीं दिला पाया था। और जहां उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष और स्वतंत्रता के बाद निकल कर आए संविधान ने मिली-जुली संस्कृति की परंपरा को अभिव्यक्ति दी, वहीं धार्मिक-सांप्रदायिक विभाजन का बना रहना, हिंदुत्व के पैरोकारों को अपने एजेंडा पर चलने का मौका देता है, जिस मौके को उन्होंने इस समय पकड़ लिया है।

दूसरे शब्दों में इस विमर्श में हिंदुत्व को इतिहास में खोजा जाता है और उसे ऐसी प्रवृत्ति की ओर पीछे लौटे जाने के रूप में देखा जाता है, जो भारत के ऐतिहासिक विकास में अंतर्निहित रही थी।

एक आधुनिक परिघटना

जहां इस विश्लेषण में काफी कुछ है जो कि अंतर्दृष्टि संपन्न है, फिर भी यह महत्वपूर्ण रूप से अधूरा है। पहली बात तो यह है कि इसमें इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि वर्तमान परिस्थिति संयोग में भारत में हिंदुत्व का उभार, फासीवाद की ओर जाने वाले एक वैश्विक रुझान का हिस्सा है। अर्जेंटीना में मिलेई, इटली में मेलोनी, हंगरी में ओरबान, अमरीका में ट्रंप, भारत में मोदी, तुर्किए में एर्दुआं और इस्राइल में नेतन्याहू (हालांकि आखिरी वाला अपनी एक अलग ही घृणित श्रेणी में आता है), उनके बीच कुछ तो समान है और ये सभी फासीवाद के उभार के वैश्विक रुझान का हिस्सा हैं। और जहां फासीवादी तत्व सत्ता पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, वहां भी वे इतने ताकतवर जरूर हो गए हैं कि सत्ता के दरवाजे पर ऐसे तरीके से दस्तक दे रहे हैं, जो हाल की स्मृति में अभूतपूर्व है, जैसे फ्रांस में मारीन ले पेन और जर्मनी में एएफडी। इसलिए, हिंदुत्व के उभार की शुद्ध रूप से भारत-विशिष्ट व्याख्या, महत्वपूर्ण रूप से अपर्याप्त है।

हिंदुत्व पर इस तरह की चर्चा, एक अन्य अर्थ में भी महत्वपूर्ण रूप से अधूरी है, वह यह कि इसके पीछे किसी भी वर्गीय विश्लेषण का आधार है ही नहीं।

हिंदुत्व के परंपरागत समर्थक महत्वपूर्ण रूप से दुकानदारों, छोटे व्यापारियों आदि के बीच पाए जाते थे, जिसका हम मोटे तौर पर पैटी बुर्जआ के रूप में चरित्रांकन करेंगे। लेकिन, जब हिंदुत्ववादी तत्व सत्ता में आए, क्या इसे पैटी बुर्जुआ के राजसत्ता पर काबिज हो जाने का सूचक माना जा सकता है? संक्षेप में यह कि हिदुत्ववादी तत्वों के उभार को वर्गीय दृष्टि से हम किस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं।

इजारेदार पूंजी और फ़ासीवाद

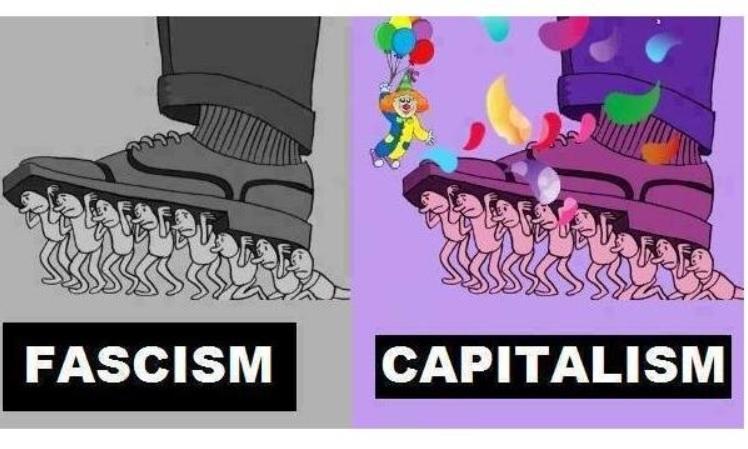

इन दोनों अधूरे पहलुओं को हम संतोषजनक तरीके से पूरा कर पाते हैं, जब हम हिंदुत्व के एक पूरी तरह से आधुनिक परिघटना होना पहचानते हैं। वास्तव में हमें इसको उस फासीवादी उभार के भारतीय रूप के तौर पर पहचानने की जरूरत है, जो फासीवादी उभार अपने आप में एक पूरी तरह से आधुनिक परिघटना है। बेशक, खुद फासिस्ट तत्वों का दृष्टिकोण पूर्व-आधुनिक है। उनका तर्क का पूरी तरह से परित्याग करना और कुछ खास कथित घटनाक्रमों में उनका अंधविश्वासी भरोसा, जबकि इनके लिए न सिर्फ किन्हीं भी साक्ष्यों का अभाव है बल्कि वास्तव में साक्ष्य तो इनका खंडन ही करते हैं, यह उन्हें एक पूर्व-आधुनिक, पूर्व-वैज्ञानिक नजरिए से ओतप्रोत कर देता है। लेकिन, इसमें से कुछ भी तब तक फासीवादी आंदोलनों के विश्वव्यापी उभार की व्याख्या नहीं करता है, जब तक कि हम इस तथ्य को नहीं पहचानते हैं कि इस तरह, इस प्रकार के आंदोलनों को पूंजीपति वर्ग के सबसे ताकतवर हिस्से, इजारेदार पूंजीपतियों को समर्थन हासिल है। चूंकि इजारेदार पूंजी का उभार और उसका दबदबा, अपने आप में एक आधुनिक परिघटना है (लेनिन ने प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद से, इजारेदाराना पूंजीवाद में संक्रमण का काल बीसवीं सदी का आरंभ निर्धारित किया था), जिस फासीवाद का उभार इजारेदार पूंजी के समर्थन के बल पर हो रहा है, उसे खुद ही एक आधुनिक परिघटना की तरह देखा जाना चाहिए।

फासीवादी ग्रुप, सभी आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं, लेकिन हाशियावर्ती समूहों के रूप में ही। वे तभी राजनीतिक मंच के केंद्र में आ पाते हैं, जब इजारेदार पूंजी उन्हें वित्तीय मदद देती है और अपने द्वारा नियंत्रित मीडिया का समर्थन उन्हें देती है। दूसरे शब्दों में, उनका उभार तभी संभव होता है, जब बड़ी पूंजी को उनकी जरूरत होती है और इसलिए वह उनके साथ एक साझेदारी कायम कर लेती है, ताकि अपने ही लक्ष्यों के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। इसलिए, वर्गीय नजरिए से देखें तो, उनका शासन एक खासतौर पर नृशंस तथा दमनकारी रूप में, इजारेदार पूंजी का शासन है, और उसमें भी खासतौर पर इजारेदार पूंजी के एक खास प्रतिक्रियावादी, आक्रामक और नौसिखिया हिस्से का शासन। जैसा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष, ज्यार्जी दिमित्रोव ने कोमिंटर्न की सातवीं कांग्रेस में इस संबंध में कहा था: फासीवादी राज्य, वित्तीय पूंजी के सबसे प्रतिक्रियावादी हिस्सों की ‘‘खुल्लमखुल्ला, आतंकवादी तानाशाही’’ है। इसी प्रकार, जाने-माने अर्थशास्त्री, मिखाइल कलेखी ने फासीवादी राज को ‘‘बड़े कारोबार और फासीवादी नौसिखियों’’ के बीच एक साझेदारी पर आधारित कहा था।

संकट के दौर में इजारेदार पूंजी की लाठी

इस तरह की साझेदारी, बड़े कारोबार के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के लिए संकट के ऐसे दौर में जरूरी हो जाती है, जब उसके वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तब उसे ऐसे ध्यान बंटाऊ विमर्श की जरूरत होती है, जिसका उसके नजरिए से इसके साथ ही साथ यह ‘‘लाभ’’ भी है कि वह मजदूर वर्ग को बांटता है, जो उन्हें बड़ी पूंजी के वर्चस्व के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ ही बना देता है। फासीवादी समूह, दमन के अपने शौक के अलावा, ऐसा ही एक ध्यान बंटाऊ और विभाजनकारी विमर्श मुहैया कराते हैं। इसलिए, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए संकट के दौर में, बड़ी पूंजी उनके साथ साझेदारी करती है।

क्लासिकल फासीवाद का उभार, 1930 के दशक की महामंदी के दौरान हुआ था। और फासीवादी ताकतों का समकालीन उभार, गतिरोध तथा बढ़ी हुई बेरोजगारी के उस दीर्घ संकट के बीच हो रहा है, जिस संकट में नव-उदारवादी पूंजीवाद 2008 में अमरीका में आवासन के बुलबुले के फूटने के बाद से फंस गया है। यही चीज है जो आज दुनिया के अनेक हिस्सों में एक साथ फासीवादी तत्वों के उभार की व्याख्या मुहैया कराती है।

इस तरह फासीवाद, चाहे उसका क्लासिक रूप हो या उसका वर्तमान अवतार हो, एक ऐसी आधुनिक परिघटना है जो पूर्व-आधुनिक दृष्टिकोण का सहारा लेती है, जिसमें अक्सर एक आदर्शीकृत पूर्व-आधुनिक दुनिया भी शामिल होती है। खुद फासीवादी तत्व बेशक इस दृष्टिकोण का ही मूर्तरूप होते हैं, लेकिन उनके उभार को महज इस दृष्टिकोण के प्रसार के रूप में देखना, इजारेदार पूंजी के साथ, पूंजीवाद के साथ और इसलिए, राजनीतिक अर्थशास्त्र मात्र के साथ ही उसके संबंध को अनदेखा छोड़ देना होगा। इसके बजाए, फासीवाद के उभार को एक बहुत ही ‘‘आधुनिक’’ इजारेदार पूंजी द्वारा अपने ही लक्ष्यों के लिए, एक पूर्व-आधुनिक औजार का इस्तेमाल किए जाने के रूप में देखा जाना चाहिए।

खुद भारत में आरएसएस अस्तित्व में तो सौ साल से था, उसके राजनीतिक मोर्चे, भाजपा का केंद्र में अकेले सत्ता तक पहुंचना, 2014 में ही हो पाया था, जब उसे देश की बड़ी पूंजी का समर्थन मिल गया। फासीवादी तत्वों और बड़ी पूंजी के बीच यह गठजोड़ कराने में नरेंद्र मोदी साधन बने और प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम पहली बार एक इन्वेस्टर्स समिट में रखा गया था, जिसमें देश के सभी बड़े पूंजीपतियों ने हिस्सा लिया था और जिसकी मेजबानी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात सरकार ने की थी।

फासीवाद की हार के लिए नवउदारवाद को लांघना होगा

फासीवादी तत्वों के उभार को एक आधुनिक परिघटना के रूप में देखना, उसके खिलाफ सफल संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह उभार सिर्फ पूर्व-आधुनिकता के बचे रह जाने और बाद में मजबूत होने का ही नतीजा होता, तो उसके खिलाफ राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ, एक बार फिर ‘‘आधुनिकीकरण’’ की ओर मुहिम छेडऩे की जरूरत होती, जो नव-उदारवाद के रास्ते पर जोर-शोर से चले जाने का तकाजा करता। दूसरी ओर, अगर फासीवाद के उभार को, नव-उदारवाद के संकट के दौरान, जिससे नव-उदारवाद के ढांचे के अंदर रहते हुए उबरा नहीं जा सकता है, अपने वर्चस्व को पुख्ता करने के लिए इजारेदार पूंजी द्वारा समर्थित परिघटना के रूप में देखा जाता है, तो उसके खिलाफ राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ, नव-उदारवाद को लांघने के एक आर्थिक एजेंडा को साथ लेकर चलना होगा।

जब तक नव-उदारवाद को लांघा नहीं जाता है, जो कि उसके पैदा किए हुए संकट पर काबू पाने के लिए आवश्यक है, चुनावों में फासीवादी तत्वों की राजनीतिक हार भी हो जाए तब भी, यह उनके लिए एक अस्थायी धक्का भर होगा। ये ताकतें दोबारा फिर सत्ता में आ सकती हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में कर दिखाया। ऐसा इसलिए है कि जिस परिस्थिति संयोग ने इन ताकतों के उभार की स्थितियां बनायी हैं, उस परिस्थिति संयोग से तो उबरा ही नहीं गया होगा। इसका अर्थ यह निकलता है कि फासीवादी तत्वों के उभार के खिलाफ एक सफल संघर्ष के लिए धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा फासीवादविरोधी ताकतों का राजनीतिक रूप से एकजुट होना ही काफी नहीं होगा बल्कि एक ऐसे न्यूनतम आर्थिक कार्यक्रम की भी जरूरत होगी, जो नव-उदारवाद के पार जाता हो और शुरूआत के तौर पर कम से कम कुछ खास महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तो नव-उदारवाद के पार जाता ही हो।

(लेखक दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफ़ेसर एमेरिटस हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।