कोरोना में पहाड़ों की ओर फिर लौट रही जवानी, इन्हें रोकिए, रोज़गार दीजिए

रोज़गार के लिए पलायन देशभर में होता है लेकिन उत्तराखंड से होने वाला पलायन इसलिए भी भयावह हो गया क्योंकि यहां के गांवों से गए लोग कभी वापस नहीं लौटे और सैंकड़ों गांव भुतहा घोषित हो गए। पलायन रोकना उत्तराखंड के लिए जितनी बड़ी चुनौती रही, उससे बड़ी चुनौती अब कोरोना के समय रिवर्स माइग्रेशन करनेवाले लोगों को संभालना और उन्हें रोज़गार देना होगा। उत्तराखंड सरकार को इसकी ज़मीन अभी से तैयार करनी होगी। रोजगार के साथ-साथ उन मूल समस्याओं को भी दूर करना होगा जिसके चलते इतनी बड़ी आबादी अपने घरों पर ताले डाल और खेतों में जंगली घास छोड़ कस्बों, शहरों, महानगरों की ओर बढ़ गई थी।

60 हजार लोग लौट चुके, हज़ारों लौटना चाहते हैं

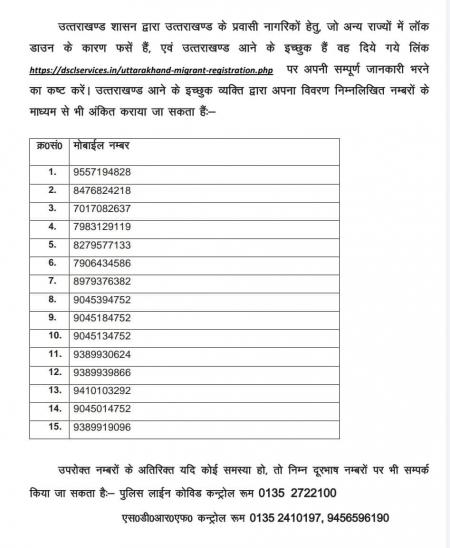

बहुत से राज्य देश के दूसरे हिस्सों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने की व्यवस्था बना रहे थे लेकिन ‘डबल इंजन सरकार’ केंद्र की अनुमति मिलने तक इंतज़ार कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिली तो यहां एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिस पर प्रवासी घर वापसी के लिए सूचना दर्ज कर सकते हैं। पहले ही दिन करीब दस हज़ार लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कराया। अलग-अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। ख़बर के मुताबिक राज्य सहायता केंद्र में करीब 35 हजार लोगों ने पहले ही संपर्क किया है और वापस लौटने की गुहार लगाई है। कांग्रेस ने भी ऐसे लोगों के लिए एक ऐप जारी किया था। जिस पर 21 हज़ार लोगों ने अपने बारे में सूचना साझा की। इनकी जानकारी कांग्रेस ने राज्य सरकार को सौंप दी है। अभी ये सूचनाएं और ये संख्या बढ़ रही है। इन जानकारियों को फिल्टर किया जाना है।

पलायन आयोग अपनी रिपोर्ट में बता चुका है कि करीब 60 हज़ार लोग कोरोना के चलते रिवर्स माइग्रेशन कर चुके हैं और अपने गांवों में मौजूद हैं।

गुरुवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि वापस लौटने वालों की काफी बड़ी संख्या की संभावना नज़र आती है। वह कहते हैं कि अब तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि उन्हें वापस लाने की ऐसी व्यवस्था होने वाली है। अब इस जानकारी के बाद वे सभी यहां आना चाहेंगे। इसके लिए सभी विभागों के साथ हमारी बैठके हुई हैं। राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बात की जा रही है। वापसी की व्यवस्था बनायी जा रही है।

गांव में रहना चाहते तो हैं दिनेश जैसे युवा

30 साल के दिनेश सिंह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ दिल्ली में फंसे हुए हैं। पुणे के एक होटल में वह 25 हज़ार रुपये के वेतन पर नौकरी करते थे। कोरोना का संकट गहराया तो 20 मार्च को पुणे से टिहरी के देवप्रयाग के खरसाड़ी गांव के लिए रवाना हुए। 21 मार्च को दिल्ली पहुंचे और अगले दिन जनता कर्फ्यू लग गया। उसके बाद लॉकडाउन। अपनी बहन के यहां ठहरे हुए उन्हें एक महीने से अधिक समय हो चुका है। एक छोटे घर में दो परिवारों के रहने के लिए जगह भी नहीं है और आर्थिक स्थितियां भी साथ नहीं दे रही। दिनेश ने हेल्पलाइन नंबर पर अपनी सूचना दर्ज करा चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म पर मदद मांग रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बतायी गई वेबसाइट पर घर वापसी के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया है। उनके छोटे भाई भी दुबई से गांव लौट चुके हैं जबकि बड़े भाई गांव में ही खेती और बढ़ई का काम करते हैं। सिर्फ खेती से एक परिवार का भी गुज़ारा नहीं होता।

दिनेश कहते हैं कि यदि यहीं रोजगार मिल जाए तो वापस महानगर की ओर नहीं जाएंगे। पुणे में मिलने वाले 25 हजार में कमरे का किराया और खर्चा ही इतना हो जाता था कि महीने के आखिर में बचता कुछ भी नहीं था। दिनेश उन सैकड़ों युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो गांव में रुकना चाहते हैं, यहीं रोजगार चाहते हैं ताकि दोबारा शहरी भीड़ में गुम न होना पड़े। सिर्फ़ पेट भरने लायक ही कमाना था तो वो गुज़र-बसर गांव में भी हो सकती है।

यानी गांवों को इतना मज़बूत बनाना होगा कि वहां का नौजवान मामूली वेतन वाली नौकरियों के लिए कम से कम पलायन न करे। गांवों को इतना मज़बूत बनाना होगा कि वहां की स्त्रियां बेहतर-आरामदेह जीवन जी सकें। शहर उनके लिए आसान जीवन का ज़रिया हैं।

फूड और फार्म से रोजगार की बड़ी संभावनाएं

पर्यावरण और गांवों के मुद्दे पर कार्य कर रहे अनिल जोशी कहते हैं कि वे लोग जो अच्छी नौकरियों में हैं, स्थितियां सामान्य होने पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरियों के लिए शहरों की धूल भरी हवा अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं, उन्हें गांवों में रोका जा सकता है। जोशी कहते हैं कि “वन टूल यू मस्ट यूज इज़ विल एंड स्किल”। यानी हमें युवाओं की इच्छा और उनकी योग्यता का इस्तेमाल करना होगा। यदि उनकी रुकने की इच्छा है तो उनकी योग्यता क्या है। उनकी योग्यता से जुड़े कार्यों में उन्हें जोड़ना होगा।

राज्य सरकार 60 हज़ार लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। उत्तराखंड की संभावनाओं से उन्हें जोड़ सकती है। राज्य में पहले ही बेरोजगारी चरम पर है। अनिल जोशी कहते हैं कि इस बड़ी संख्या के बीच पहुंचने के लिए फूड और फार्म से बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। फूड-फार्म और इससे जुड़े व्यवसाय। यदि आप हॉर्टीकल्चर या एग्रीकल्चर पर ज़ोर लगाएं तो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों मज़बूत होंगे। राज्य में टूरिज्म को लेकर बहुत संभावना है। धार्मिक, एडवेंचर टूरिज्म, हिल स्टेशन पर आने वाले लोगों की बड़ी संख्या है।

इन लोगों की वापसी को दिक्कत न मानते हुए एक मौके की तरह लेना चाहिए। शहर अत्यधिक आबादी से फट रहे हैं और गांव भुतहा हो रहे हैं। यदि इतने हाथों को आप अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो ज्यादा उत्पादक हो जाएंगे, खेत लहलहाने लगेंगे। जोशी कहते हैं कि हम पौड़ी और अल्मोड़ा के खाली गांवों को देखते हैं लेकिन यमुना घाटी की खेती देखिए, चकराता देखिए, चमोली के खेत देखिए, मसूरी से ऊपर चंबा घाटी ऑप सीजन सब्जियां उगाती है, उन्हें जलवायु से अच्छा फायदा मिलता है। ये जगहें बताती हैं कि पलायन कैसे रोका जा सकता है।

खेती-मनरेगा से नहीं रोक सकते पलायन- पलायन आयोग

पलायन आयोग ने 23 अप्रैल को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिवर्स माइग्रेशन करने वाले लोगों के आर्थिक पुनर्वास करना महत्वपूर्ण है, तभी पलायन रोका जा सकता है।

राज्य में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में कुल 59,360 लोग लौटे हैं। पौड़ी में सबसे अधिक 12039 लोग। अल्मोड़ा में 9303, टिहरी में 8782, चंपावत में 5707, पिथौरागढ़ में 5035, नैनीताल में 4771, उत्तरकाशी में 4721, रुद्रप्रयाग में 4247, चमोली में 3214, बागेश्वर में 1541 लोग लौटे।

इऩमें से 60-65 प्रतिशत देश के विभिन्न राज्यों से लौटे हैं। करीब 3-5 प्रतिशत के बीच विदेशों से लौटे और 25-30 प्रतिशत राज्य के ही विभिन्न शहरों से लौटे हैं।

रिवर्स माइग्रेशन करने वाले बहुत से लोग आतिथ्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। साथ ही छोटे व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं। पलायन आयोग से बातचीत में इन्होंने बताया कि वे नौकरी के लिए वापस लौटने को लेकर दुविधा की स्थिति में हैं। इनमें से मात्र 30 प्रतिशत लोग ही राज्य में रहना चाहते हैं। इसके अलावा छात्र और पेशेवर लोग भी लौटे हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर स्थिति सामान्य होने पर वापस जाना चाहते हैं।

रोजगार न होना, स्वास्थ्य-शिक्षा की अच्छी व्यवस्था न होना इनके लिए बड़ी बाधा है। सरकार की योजनाओं की इनकों जानकारी नहीं है। पलायन आयोग ने कहा है कि रिवर्स माइग्रेशन करके आए लोगों की आमदनी या तो शून्य हो गई है या काफी कम हो गई है। राज्य के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण परिवारों की आमदनी कम हो जाएगी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिलावार जीडीपी भी कम हो जाएगी।

आयोग ने रिवर्स माइग्रेशन करने वाले लोगों से बातचीत के आधार पर पाया है कि अधिकतर लोग न तो खेती-बागवानी करेंगे, न ही मनरेगा में काम करना चाहेंगे। इनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की सिफारिश की गई है, जिससे इन्हें लोन या सब्सिडी दी जा सके।

खेती-मनरेगा पर ही सरकार का ध्यान

उधर, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की स्थिति में आर्थिक संकट को देखते हुए केंद्र से मनरेगा के तहत साल में 100–150 दिन की जगह 200 दिनों के रोजगार की मांग की है। साथ ही खेती-बागवानी से जुड़े कार्यों को भी मनरेगा में शामिल करने की मांग की है। मनरेगा में इस समय मात्र 201 रुपये प्रति दिन के लिहाज से भुगतान किया जा रहा है जो सामान्य दिहाड़ी से कहीं कम है।

उत्तरकाशी के आर्थिक मॉडल से राज्य के हालात समझिए

उत्तराखंड की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यहां 5 हजार रुपये से कम अधिकतम आय कमाने वाले सदस्यों की तादाद सबसे अधिक (63.41 प्रतिशत) है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन सबसे अधिक है। उत्तरकाशी में 80.10 प्रतिशत परिवार की मासिक आमदनी 5 हजार रुपये से कम है। 5-10 हजार के बीच आमदनी वाले 9.05 प्रतिशत परिवार हैं जबकि 10.84 प्रतिशत दस हजार से अधिक आमदनी वाले हैं। मासिक आमदनी के लिहाज से उत्तरकाशी राज्य में सबसे पीछे है।

इसके बावजूद उत्तरकाशी उन दो जिलों में से एक है जहां 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में ग्रामीण आबादी 0.53 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तरकाशी की कुल आबादी 3,30,086 है।

पलायन और आमदनी को देखते हुए ये तय है कि ग्रामीण जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाने और रोजगार को बढ़ावा देने के सरकारी कार्यक्रम यहां सफल नहीं हुए हैं।

एनआरएलएम (National Rural Livelihood Mission) के तहत उत्तरकाशी में 2018-19 में 500 की तुलना में 429 स्वयं सहायता समूह बनाए गए और 3.90 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया लेकिन 28 लाख रुपये ही ऋण दिए गए।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियिम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महिला मंगल दल, एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, एपीजे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना जैसी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

जबकि उत्तरकाशी में पर्यटन के लिहाज से अहम गंगोत्री-यमुनोत्री जैसे धाम हैं। औली जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्नो ग्राउंड है। विंटर गेम्स के दौरान यहां देश-दुनिया के खिलाड़ी जुटते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनियाभर के साहसिक खिलाड़ी आते हैं। यहां सेब का भी अच्छा उत्पादन होता है। बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ यहां के लोग जीते हैं। ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से अब भी कटा हुआ है।

पड़ोसी राज्य हिमाचल से तुलना करें तो समान भौगोलिक परिस्थितियों में उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती-बागवानी में बहुत मुश्किलें हैं। हिमाचल खेती-बागवानी का बेहतरीन मॉडल है। कोरोना ने रिवर्स माइग्रेशन के रूप में राज्य सरकार को एक बेहतरीन मौका भी दिया है। कह सकते हैं कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन ये सच है कि यदि सही सोच और नीति पर काम करें तो हो सकता है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। बंजर खेत लहलहाएं।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।