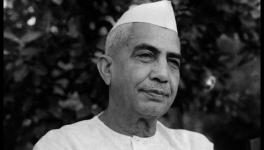

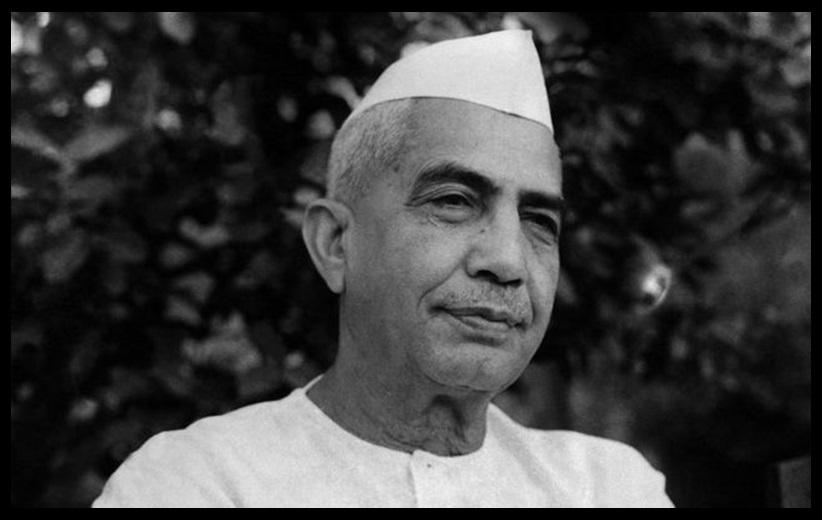

जयंती पर विशेष : किसान आंदोलन के समय में चरण सिंह की याद

किसान आंदोलन और उसकी विजय के इस वर्ष में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह फिर से प्रासंगिक हो गए हैं। प्रासंगिक इसलिए नहीं कि वे किसानों के बड़े बड़े आंदोलन करते थे या लंबे चौड़े धरने देते थे। बल्कि इसलिए कि वे भारत के इकलौते बड़े राजनेता थे जो गांव और किसानों की समस्याओं पर शुद्ध अर्थशास्त्रीय ढंग से विचार करते थे और शहर के लोगों को आगाह करते थे कि गांव की उपेक्षा महंगी पड़ेगी। पिछले दिनों भुवनेश्वर लिटरेरी फेस्टिवल में मुंबई और दिल्ली के दो वाणिज्यिक पत्रकारों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। वे कारपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि कारपोरेट जगत अपने इस धन का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को आर्थिक रूप से शिक्षित करने में कर रहा है।

उनके कहने का तात्पर्य यह था कि कारपोरेट जगत नव उदारवाद के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने में लगा हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह खुद भी कुछ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है तो वे चौंक गए। मैंने उन्हें बताया कि अगर कारपोरेट आर्थिक सवालों पर इतना शिक्षित होता तो किसानों का इतना बड़ा विद्रोह इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में भारत में उभर कर न सामने आता। आखिर में उन्होंने माना कि देश में जिस प्रकार आर्थिक विषमता बढ़ रही है उससे जन असंतोष बढ़ना लाजिमी है। लेकिन इस देश का नीति निर्माता इस बारे में ठीक से सोच नहीं पा रहा है।

यहीं पर चौधरी चरण सिंह जैसे इंटेक्चुअल राजनेता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एकाध को छोड़कर चौधरी साहेब की ज्यादातर रचनाएं अंग्रेजी में हैं और वे अर्थशास्त्र पर राजनीतिक रूप से चर्चा करने के साथ विषय की शास्त्रीय बारीकियों का भी ध्यान रखती हैं। वे कहते भी थे कि इस देश की जनता गांवों में रहती है और इस देश का नेतृत्व शहरों से आता है। इस देश का बुद्धिजीवी भी शहरों से आता है। इसलिए वह गांवों के बारे में कम जानता है। जितना जानता है उसे भुलाकर ही वह ठीक से शहरों में अपनी जगह बना पाता है। इसलिए उसे गांवों के बारे में उसी की भाषा में समझाने की जरूरत है। महात्मा गांधी मास पालिटिक्स करते हुए कांग्रेस पार्टी को आजीवन यही समझाते रहे कि भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। हमारी नीतियों में उसकी जगह होनी चाहिए।

चौधरी चरण सिंह आजीवन गांव केंद्रित मुद्दों को लेकर ही राजनीति करते रहे। यही कारण है कि सवर्ण और शहर के दबदबे वाली व्यवस्था में उनकी आलोचना करने वाले ज्यादा थे और उनकी बात को ध्यान से सुनने वाले और उनकी मानने वाले बहुत कम थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ---इकानमिक नाइटमेयर आफ इंडिया---इट्स काज एंड क्योर—ऐसी पुस्तक है जिसे मौजूदा किसान आंदोलन की रोशनी में पढ़ा जाना चाहिए और उसके मुताबिक किसान आंदोलन के नेताओं और हमारे नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। सन 1981 में लिखी गई इस पुस्तक को दो साल पहले आई वरुण गांधी की पुस्तक ---रूरल मेनीफेस्टो के साथ रखकर देखा जाना चाहिए। लेकिन रचना के कालखंड, पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि और संघर्ष के स्तर पर दोनों में तुलना करना अनुचित होगा। चरण सिंह ने उस पुस्तक में भारतीय खेती और वैश्विक खेती का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

पुस्तक सामूहिक खेती की विफलता की चर्चा करते हुए आखिर में गांधीवादी मार्ग सुझाती है। वह फिजूलखर्ची और खेती में रोजगार की कीमत पर बड़ी बड़ी मशीनों के प्रवेश के भी विरुद्ध है। लेकिन चरण सिंह की दिक्कत यह रही कि उनके आर्थिक विचारों को न तो कांग्रेस पार्टी ने ठीक से समझा और न ही उस जनता पार्टी में ठीक से समझा गया जिसके वे महत्वपूर्ण स्तंभ थे। इस पुस्तक की नए संदर्भ में 2009 में भूमिका लिखते हुए देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कमल नयन काबरा कहते हैं कि नव उदारवाद के दौर में इसे फिर से पढ़ा जाना चाहिए। उनके आर्थिक विचार उद्योगीकरण को रोक कर खेती की तरक्की की बात नहीं करते बल्कि खेती की कीमत पर उद्योगीकरण की मनाही करते हैं। उनकी असली चिंता गांव की गरीबी का उन्मूलन और बेरोजगारी दूर करने की है। इसीलिए वे खेती के साथ कुटीर उद्योगों की बात करते हैं और गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की भी तरफदारी करते हैं।

वास्तव में चरण सिंह इस दौर में ज्यादा प्रासंगिक इसलिए हैं क्योंकि नव उदारवाद ने टीना सिद्धांत( देअर इज नो आल्टरनेटिव) का जो हौवा खड़ा किया है, उसका वे मजबूती से प्रति उत्तर देते हैं। वे एक व्यावहारिक राजनेता भी थे और आर्थिक विषयों को गंभीरता से समझने वाले एक बौद्धिक भी। यही कारण है कि पाल आर ब्रास जैसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री एन इंडियन पोलिटिकल लाइफ जैसी उनकी जीवनी लिखने को मजबूर होता है। आज पूरी भारतीय राजनीति में या तो जुमलेबाजों का बोलबाला है या फिर पारिवारिक विरासत को संभालने वाले क्षेत्रीय नेताओं की उपस्थिति है। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं की यह दूसरी पीढ़ी या तो यूरोप और अमेरिका में पढ़ी है या फिर गांवों को समाजशास्त्रीय या अर्थशास्त्रीय ढंग से समझने की कोशिश नहीं करती। जरूरत चौधरी साहेब की उस दृष्टि को अपनाने की है।

चरण सिंह को जब तक इस देश की पत्रकारिता और इस देश के बौद्धिक समझ पाते तब तक उनकी राजनीति का अवसान हो चुका था। दूसरी ओर बड़ी जातियों के नेताओं, अफसरों और सांप्रदायिक राजनीति ने शहर केंद्रित अर्थनीति का दामन पकड़ कर उनके गांव केंद्रित विमर्श को अप्रांसगिक कर दिया। आज जब देश के किसानों ने केंद्रीय विमर्श को बदलने की कोशिश की है और शहर केंद्रित उदारीकरण को ठहर कर चलने की चेतावनी दी है तब चरण सिंह जैसे नेताओं कि विरासत को फिर से समझने और उस पर चर्चा की जरूरत है।

चरण सिंह पूंजीवाद और कम्युनिस्ट राज्य की व्यवस्था से अलग एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत थे। जनता पार्टी के प्रयोग में वे उसी पर जोर दे रहे थे। एक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने गांव केंद्रित बजट का जो स्वरूप पेश किया उसका अंग्रेजी मीडिया ने जबरदस्त प्रतिकार किया था। उन्हें एक जातिवादी, जिद्दी और देहाती राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन वे वास्तव में इन तमाम प्रोटोटाइप छवियों से अलग एक चिंतनशील, ईमानदार और जातिविहीन समाज बनाने के लिए प्रयासरत रहने वाले राजनेता थे। उन्हें कुलक किसानों का नेता बताया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जमींदारी उन्मूलन करने में उनका अहम योगदान था।

चरण सिंह जातिवाद और बड़ी जातियों के वर्चस्व के विरोधी थे। यही कारण है कि बड़ी जातियां के प्रभाव वाली नौकरशाही और पत्रकारिता उन्हें बदनाम करती रही। जातिवाद तोड़ने के लिए उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को सुझाव दिया था कि नौकरशाही में उन्हीं को तरक्की दी जाए जो अंतर्जातीय विवाह करने को तैयार हों। लेकिन पंडित जी ने उनकी यह सलाह नहीं मानी। इसी तरह वे शासन तंत्र पर नौकरशाही की पकड़ ढीली करने के पक्ष में थे। चरण सिंह ने किस तरह उत्तर प्रदेश में पटवारियो को लेखपाल बनाया था इसकी किंवदंती उस समय के लोकजीवन में चर्चित थी। उस समय तक पटवारियों की यह हैसियत थी कि वे किसी का खेत किसी के नाम कर देते थे। भारी रिश्वत चलती थी। वे बुरी तरह से किसानों का शोषण करते थे। चरण सिंह पर कुलक किसानों का प्रतिनिधि होने वालों को मालूम होना चाहिए कि उनके पिता मीर सिंह और माता नेत्र कौर कुचेसर रियासत के जमींदार के बटाईदार थे। जमींदार ने अपनी जमीन वापस ले ली और उनके पिता को नूरपुर गांव छोड़ना पड़ा। संभव है चरण सिंह के मन में जमींदारी के प्रति यही दंश रहा हो जिसके कारण उन्होंने जमींदारी खत्म करने में कोई कोताही नहीं की।

वे राजनीति में सुचिता के आग्रही थे और रिश्वतखोरी या कदाचार को पसंद नहीं करते थे। वे फिजूलखर्ची के भी विरोधी थे। सादगी पसंद चौधरी साहेब की विरासत आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि कारपोरेट से गठजोड़ बनाकर हमारी राजनीति सादगी से दूर खर्चीली और तड़क भड़क वाली हो गई है। वह दिन में चार बार कपड़े बदलती है और रोशनी से नहाने वाली इवेंट आयोजित करती है। वह धर्म के पाखंड में निरंतर डूबती जा रही है। इसीलिए वह जुमलेबाजी में उलझ गई है और गांव और जमीन से बहुत दूर चली गई। चरण सिंह ने 1929 से कांग्रेस पार्टी से जुड़े और स्वंतंत्रता आंदोलन में पूरे जोर शोर से हिस्सा लिया। तीन बार जेल यात्राएं कीं और बयालिस के आंदोलन में सजा भी काटी। आजाद भारत में आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे। लेकिन उन्होंने न तो देशभक्ति से समझौता किया और न ही स्वतंत्रता के उसूलों से। वे किसी बाबा साधू के पास नहीं जाते थे और नही ज्योतिष और तांत्रिक की शरण लेते थे।

वे वोट लेने के लिए न तो लोकलुभावन घोषणाएं करने के हिमायती थे और न ही अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के समर्थक। जनता पार्टी की सरकार में गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समाज की नाजायज मांगें नहीं मानीं और न ही खालिस्तानियों के उग्रवाद से भयभीत हुए। पंजाब आंदोलन के चरम पर जब वे एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर आपके पास कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि एक गार्ड है और वह काफी है क्योंकि उन्हें खालिस्तानियों और भिंडरावाले से कोई डर नहीं लगता। इन सारी बातों के बावजूद वे न तो आज के नेताओं की तरह सांप्रदायिक थे और न ही सतही मुद्दों को राजनीति में इस्तेमाल करते थे। उनकी शिष्टाचार नामक पुस्तक बताती है कि दूसरे राजनेताओं पर निजी आरोपों से बचना चाहिए। वे ज्यादातर समय इस सिद्धांत का पालन भी करते थे।

ऐतिहाससिक किसान आंदोलन ने चरण सिंह की बड़ी किसान रैलियों की याद ताजा कर दी है। गांव और किसानों की शक्ति के जागरण ने भारत में नई संभावना पैदा की है। शायद उदारीकरण की रफ्तार पर लगाम लगे। इसलिए आज जरूरत है उनके साहित्य को फिर से पढ़ने की उससे गांव और किसानों के सवालों को निकालकर उसका आज के संदर्भ में हल निकालने की। वे हमारे बीच भले नहीं हैं लेकिन एक बड़े किसान नेता की बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने किसानों के लिए हर नौकरी में पचास प्रतिशत आरक्षण की मांग भी रखी थी। लेकिन ध्यान रखिए उन्होंने कभी अपनी जाट बिरादरी के लिए आरक्षण की मांग नहीं की। उन्हें संकीर्ण और जिद्दी बताने वालों को अपने नजरिए में संशोधन करना चाहिए और उनकी उदार, तार्किक और गांधीवादी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।