चर्चा में नई किताब 'भारत के प्रधानमंत्री'

वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व उनके कामकाज पर अचानक ही संगठित और आक्रामक हमले बढ़ गए। नेहरु पर लगाए गए आरोपों में एक बड़ा आरोप कश्मीर समस्या को लंबे समय तक उलझाए रखने का है।

नेहरू विरोधियों का कहना है कि कश्मीर पर भारत का स्थायी रुख निधारित करने में 15 साल लगा दिए गए। इस समस्या को लेकर नेहरू का रख नर्म था और इसके लिए वह बहुत हद तक शेख मुहम्मद अबदुल्ला पर निर्भर थे।

सवाल है कि आज जो बातें भले ही हमें गलत लग रही हों, लेकिन क्या तात्कालिक परिस्थितियों की जरुरत को देखते हुए अपनाई गई कूटनीति के हिसाब से किसी भी प्रधानमंत्री की नीतियों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? कश्मीर पर नेहरू की नीति कितनी उचित है या अनुचित, यह समझने के लिए हमें वर्ष 1947 के अगस्त से अक्टूबर के महीनों में जाना होगा।

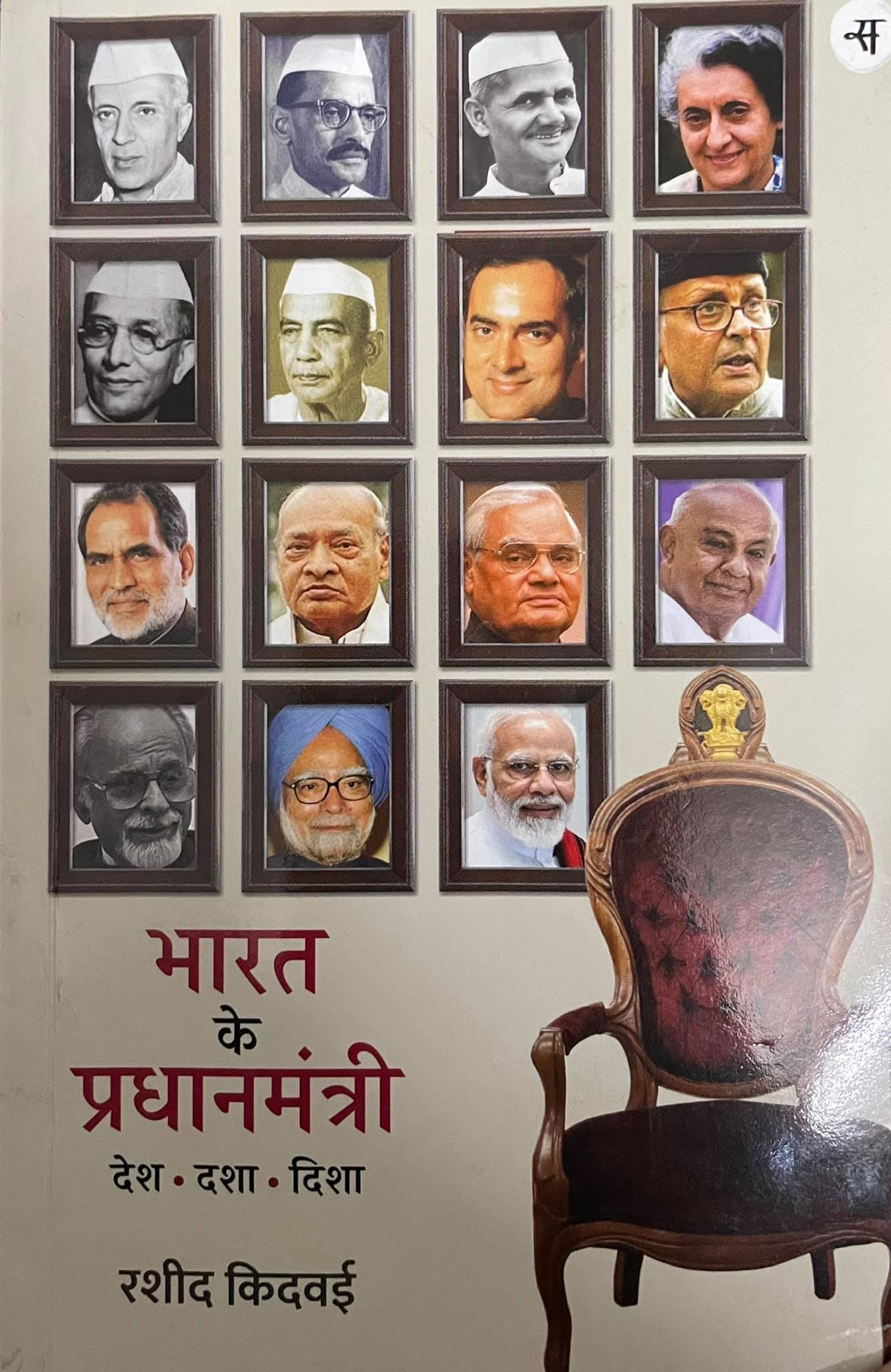

उस दौरान की एक घटना इस पूरे ऐतिहासिक विवाद को नये सिरे से समझने में हमारी मदद कर सकती है, जिसका जिक्र हाल ही 'राजकमल प्रकाशन' से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रकार रशीद किदवई की पुस्तक 'भारत के प्रधानमंत्री' में दिया गया है। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेन्द्र मोदी तक भारत के 15 प्रधानमंत्रियों को केंद्र में रखकर, पिछले सात दशकों में 'देश, दशा और दिशा' को समझने में महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो

''भारत व पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध चल रहा था, नेहरु व देश के गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल संशय में पड़ गए कि कश्मीर पर कब्जा बरकरार रखें या छोड़ दिया जाए।'' पटेल व पाकिस्तान के मंत्री अब्दुल रब निश्तर की बातचीत का ऐतिहासिक संदर्भ रखते हुए किदवई बताते हैं कि वार्ता के दौरान पटेल ने निश्तर से कहा, 'भाई, यह हैदराबाद और जूनागढ़ की बात छोड़ो, आप तो कश्मीर की बात करो, आप कश्मीर ले लो और मामला खत्म करो।' (पृष्ठ-32)

रशीद किदवई अपनी किताब में ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए आगे भी इसी तरह की घटनाओं का ब्यौरा देते हैं। जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली व गर्वनर जनरल माउंट बेटन के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया है, जिसमें पाकिस्तान के सांसद सरदार शौकत हयात भी मौजूद थे। बैठक में जनरल माउंट बेटन ने पटेल का यह प्रस्ताव रखा कि यदि पाकिस्तान हैदराबाद की जिद छोड़ दे तो भारत कश्मीर उन्हें देने को तैयार है। लियाकत अली ने फौरन जवाब दिया, 'सरदार साहब, क्या आपका दिमाग चल गया है? हम एक ऐसा राज्य (हैदराबाद) क्यों छोड़ दें, जो पंजाब से बड़ा है और उसके बदले कुछ पहाड़ियां ले लें?''

दूसरी तरफ, नेहरू सुविचारित रूप से कश्मीर को भारत से इस तरह अलग करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि इस तरह कश्मीर को छोड़ देना द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करने जैसा होगा। इस बाबत नेहरू जीवनी के लेखक एस गोपाल के एक पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें नेहरु ने पेरिस से सरदार पटेल को लिखकर इस संबंध में अपनी चिंता जाहिर की थी।

नेहरू ने कश्मीर पर जताया अधिकार

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण स्वतंत्रता के समय से ही पाकिस्तान की नजर में रहा है। लेकिन, कश्मीरी मूल के राष्ट्रवादी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पाकिस्तान की राह का रोड़ा बन गए थे। शेर-ए-कश्मीर के कहे जाने वाले शेख अब्दुल्ला पक्के धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक मूल्यों पर आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। लेकिन, कश्मीरी शेख राष्ट्रवादी और कश्मीरी स्वतंत्रता का उन पर जुनून चढ़ गया था, जिसे अच्छी तरह से समझने में नेहरू से चूक हो गई।

ये भी पढ़ें: समीक्षा: तीन किताबों पर संक्षेप में

जैसा कि रशीद किदवई ऐतहासिक साक्ष्य रखते हुए लिखते हैं, ''1947 में कश्मीर के भारत में विलय के बरसों बाद तक शेख अब्दुल्ला को लगता रहा कि अमेरिका और ब्रिटेन एक स्वतंत्र कश्मीर का समर्थन करेंगे। इस बीच नेहरू ने आपसी मतभेद दूर करने के लिए उन्हें बुलाया भी, लेकिन समस्या नहीं सुलझ सकी।'' (पृष्ठ-33)

दिसंबर, 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। अगले वर्ष 1951 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने थे। इसमें नेहरू ने कश्मीर पर बाकायदा अधिकार जताना शुरु कर दिया था तथा भारत के कश्मीर से 'प्रगाढ़ संबंधों' की दुहाई दी जाने लगी।

रशीद किदवई की पुस्तक 'भारत के प्रधानमंत्री'

रशीद किदवई की पुस्तक 'भारत के प्रधानमंत्री'

जैसा कि इस किताब में दर्ज है, ''1955 में भारत के तत्कालीन गृहमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत ने तो इसे बहुत अजीब ढंग से कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई कश्मीर की विधानसभा द्वारा एक स्पष्ट निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा (जनमत संग्रह के संदर्भ में) पूर्व में की गई घोषणाओं से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, सो मैं महत्त्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी नहीं कर सकता...'' (पृष्ठ-34)

नेहरू का समय और उसके बाद

नेहरू के दौर को देखें तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद देश एकदम नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। विभाजन और उसके बाद की भयावह परिस्थितियां थीं, गांधी की हत्या की जा चुकी थी, हिन्दू चरमपंथ का तेजी से उभार हो रहा था, बात सिर्फ जम्मू-कश्मीर की ही नहीं थी, उत्तर-पूर्वी राज्यों का भी संकट बना हुआ था।

जैसा कि सभी जानते हैं कि विभाजन के साथ अनगिनत जानों की कुर्बानी देकर भारत बतौर स्वतंत्र देश अस्तित्व में आया था। इसका प्रतिकूल असर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर पड़ना स्वभाविक था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ रुपए की थी और उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब डॉलर का था।

रशीद किदवई लिखते हैं, ''1947 में भारत की दयनीय स्थिति का अंदाजा 'मानव विकास सूचकांक' से लगाया जा सकता है। जैसे, तब देश की साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी,...देश के नागरिकों की औसत आयु 32 वर्ष थी,...वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी महज 3.8 प्रतिशत रह गई थी। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेहरु को कितना कमजोर भारत मिला था।'' (पृष्ठ-52, 53)

ऐसी परिस्थितियों में नेहरु ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रुप में सरकारी उद्यमियों की नींव रखी गई थी। साथ ही, निजी व्यापार को भी प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया गया था।

नेहरु सरकार ने वर्ष 1950 में 'योजना आयोग' की स्थापना की। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था पर नेहरु की सशक्त छाप के तौर पर देखा जा सकता है।

अंत में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि नेहरु के बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों द्वारा अपनाई गई नीतियों पर 'नेहरु के आधुनिक भारत' का प्रभाव पड़ा है।

(शिरीष खरे स्वतंत्र पत्रकार है, जिनकी हाल ही में 'एक देश बारह दुनिया' पुस्तक प्रकाशित हुई है जो हाशिये पर छूटे भारत की तस्वीर पेश करती है।)

ये भी पढ़ें: विशेष : सोशल मीडिया के ज़माने में भी कम नहीं हुआ पुस्तकों से प्रेम

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।