निष्क्रांत या नागरिक? 1950 दशक के भारत में अल्पसंख्यकों की नागरिकता और संपत्ति के अधिकार

संविधान की रचना के समय अंकुरित हुए नागरिकता की हैसियत, अधिकार और पहचान की तीन शाखाओं वाले विचार में संविधान लिखे जाने के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हम ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर नागरिकता के इस विशेष अंक में, संविधान सभा में नागरिकता को लेकर हुई बहसों की ऐतिहासिक और भौतिक स्थितियों का गहन अवलोकन किया है। इसके साथ ही, सामान्य नागरिकों के दैनिक जीवन पर भी विचार किया है, जिन्होंने अपनी परिसम्पत्ति हासिल करने के लिए राज्य के साथ बातचीत की, प्रतिरोध किया, अथवा, कानूनी कदम उठाये।

गैर मुस्लिम शरणार्थी की तुलना में ‘अवांछित’ (मुस्लिम) शरणार्थी एक कानूनी श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अवांछनीयता का यह हिस्सा, अगर अधिकांश नहीं कहा जाए तो भी, कथित अवांछनीय शरणार्थी की वैध तरीके से अर्जित अपनी संपत्ति पर दावे करने की संभावना में है, जिन पर उनका अब भी वैध अधिकार है पर जिसे हिजरती जायदाद (बेनामी संपत्ति) की श्रेणी में रख दिया गया है; इसी विषय पर मानव कपूर ने लिखा है, जो प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से पीएच.डी. कर रहे हैं। यह आलेख नागरिकता मसले पर लीफलेट की विशेष श्रृंखला में पांचवां आलेख है, जिसका संपादन झूमा सेन ने किया है-

1973 में बनी बॉलीवुड की फिल्म ‘गर्म हवा’ विभाजन के बाद आगरा में एक मुस्लिम परिवार की यात्रा और उसके अनुभवों पर आधारित है। इस फिल्म का नायक, जो परिवार का बड़ा भाई है, पाकिस्तान चला जाता है, उसकी यहां की हवेली पाकिस्तान से आए विस्थापितों को सुपुर्द कर दी जाती है, वह अपेक्षाकृत एक तंग और टूटे घर में पनाह लेता है। फिल्म में किरदारों के निर्वासन और उत्पीड़न की पीड़ा को खिड़कियों और रोशनदानों से दिखाया गया है, जो गहरे स्तर पर प्रतीकात्मक है।सलीम मिर्जा, जो नायक हैं, वे इस दुविधा का सामना करते हैं कि क्या उन्हें अपनी संपत्ति और घर-बार को खोने की कीमत पर भी भारतीय नागरिकता की पहरेदारी करनी चाहिए, या फिर इनका पाकिस्तान में रह रहे अपने बाकी परिवार के उज्ज्वल भविष्य की संभावना के लिए परित्याग कर देना चाहिए?

यह दुविधा विभाजन बाद लाखों मुसलमानों को झेलनी पड़ी थी। मैंने यहां शरणार्थियों के पुनर्वास और बंटवारा-जनित विस्थापन को देखा है कि जिस समय नए संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अभूतपूर्व अधिकार तय किए जा रहे थे, ठीक उसी वक्त मुस्लिम नागरिकता के लिए दीवार खड़ी की जा रही थी। भारत और पाकिस्तान, दोनों ही देशों में, अल्पसंख्यकों की परिसंपत्तियों पर एकमुश्त कब्जा (स्वामित्वहरण), विस्थापितों में सही धर्मों के लोगों से जुड़े सामान पुनर्वास के लिए अहम था। ऐसा करने में, नागरिकता का प्रकट रूप से धर्मनिरपेक्ष लगने वाला कानून भी प्रच्छन्न रूप से धार्मिक सुर ले लेता था।

फिल्म गर्म हवा का दृश्य

पुनर्वास या संरक्षण? बेनामी संपत्ति की पहेली

स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही अनियोजित, और अक्सर रक्त-रंजित विस्थापन को लंबे बंटवारे के रूप में समझा था, यह दो राष्ट्रों के निर्माण की दोहरे मनोभाव वाली और उलझी हुई प्रक्रिया थी, जो 1940 के दशक से शुरू होकर 1960 तक चलती रही थी। आजादी के 1 साल बाद, कोई 10 लाख से ज्यादा लोग भारत-पाकिस्तान की सीमा के इधर-उधर हुए थे, जिनमें उत्तर भारत से जाने वाले मुसलमान; और पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदू और सिखों की तादाद सबसे ज्यादा थी। अपनी जमीनों से उखड़ के जाने के वक्त वे सभी के सभी पूरी तरह से खाली थे, जिस देश को वे छोड़ कर जा रहे थे, वह उन्हें ‘निष्क्रांत’(evacuees) कह रहा था; और जिस देश के लिए वे ‘रिफ्यूजी’, ‘शरणार्थी’ और ‘पनाहगीर’ थे, उसे वे अपना तारणहार मान कर वहां जा रहे थे।

अपने-अपने देश छोड़कर जाने वाले इन लोगों ने अपने पीछे काफी संपत्ति-परिसंपत्ति छोड़ गए थे। पश्चिमी पंजाब से भारत जाने वाले हिंदुओं और सिखों ने वहां अपनी कुल 6.7 मिलियन एकड़ जमीन छोड़ी थी, इनमें 4.7 मिलियन एकड़ जमीन सिंचित थी। वहीं, पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान भागने वाले मुसलमानों ने पूर्वी पंजाब में कुल 4.7 मिलियन एकड़ जमीन छोड़ी थी, जिनमें मात्र 1.3 मिलियन एकड़ जमीन ही सिंचित थी। इस आंकड़े में पूर्वाग्रह की गुंजाइश हो सकती है। भारत की संविधान सभा में कहा गया था कि भारत छोड़कर जाने वालों की 20 बिलियन की अचल संपत्ति थी, जबकि भारत आने वालों ने पाकिस्तान में अपनी कुल 140 बिलियन की संपत्ति छोड़े थे। इस राशि में शहरी परिसंपत्तियों के मूल्यों को भी जोड़ा गया था- अखबार की रिपोर्ट कहती थी कि पूर्वी पंजाब में मात्र 47 फीसद घरों के सामान 1948 के जुलाई तक सुरक्षित थे।

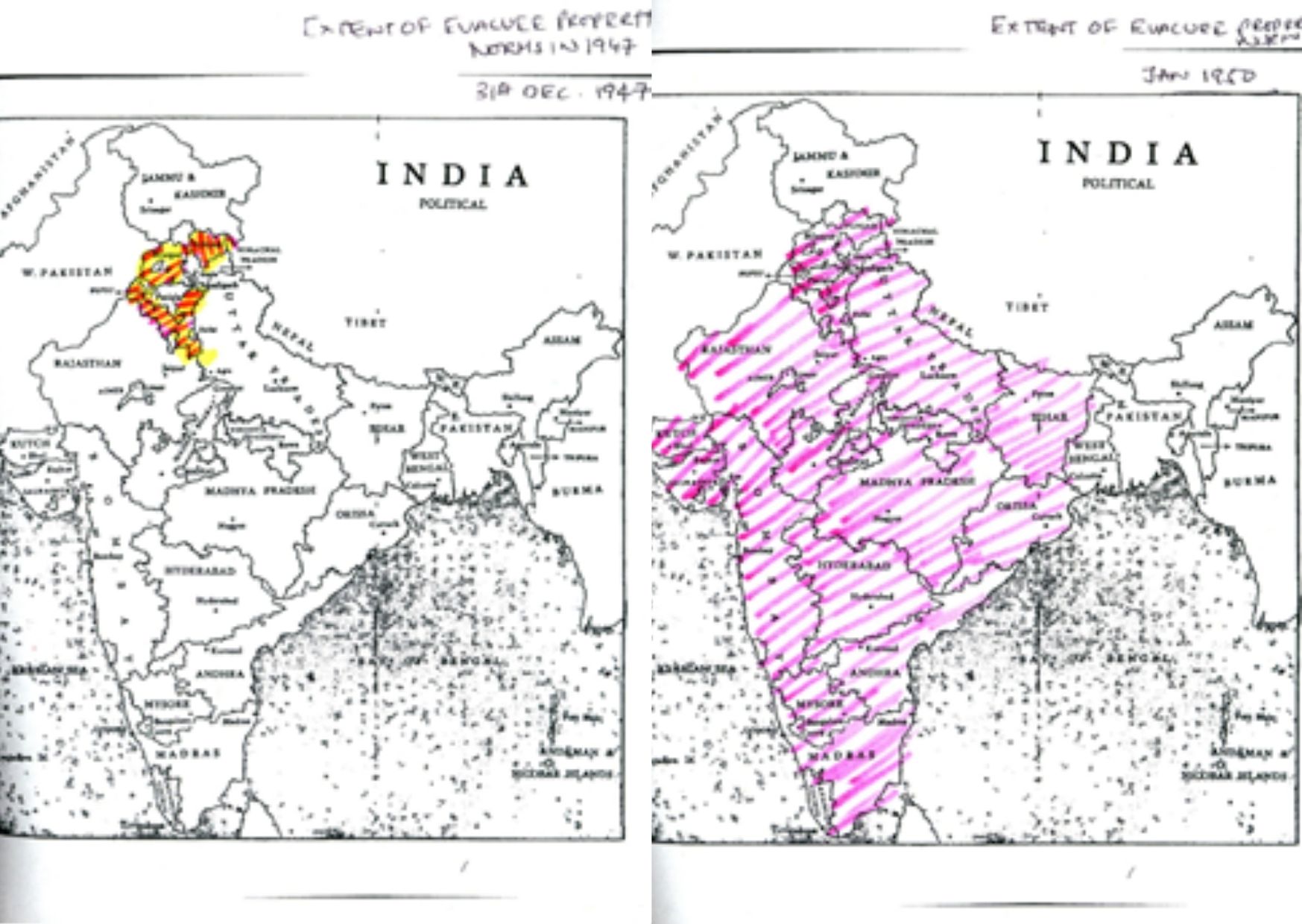

बाद के दिनों में इन कानूनों का स्थानिक दायरा और संरक्षकों (कस्टोडियन) के अधिकार द्रुत गति से बढ़े हैं। 1947 के अंत तक, किसी भी निर्वाचित व्यक्ति की संपत्ति का हस्तांतरण संरक्षक (कस्टोडियन) की इजाजत के बिना वैध नहीं था। जनवरी 1950 में, पंजाब योजना लाई गई और इसका दायरा बढ़ाकर, समूचे पश्चिमी पाकिस्तान और बंगाल छोड़कर, पूरा भारत कर दिया गया।

प्रारम्भ में, बेनामी संपत्ति के नियम-कायदे, संबद्ध देश को छोड़कर जाने वाले लोगों की परिसंपत्तियों को संरक्षण देने के एक तरीके के रूप में बनाये गये थे, जिन्हें (परिसंपत्तियों को) उनकी वापसी की सूरत बनने या अंतर-राज्य समझौते होने तक लंबित रखा गया था। 1947 के सितंबर में, पूर्वी पंजाब ने इन ‘निष्क्रांतों’ की परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए ‘संरक्षक’ नियुक्त किया था, इसकी देखा-देखी पश्चिमी पंजाब ने भी यही किया था। हालांकि, उन खेतों पर फसलें उगाई गई थीं और शरणार्थियों को फिर से बसाया गया था। इसके 2 हफ्ते बाद, पश्चिमी पंजाब ने अस्थाई रूप से इस परिसंपत्ति को हासिल करने और इसे सही धर्म के ‘रिफ्यूजियों’ को आवंटित करने के लिए एक पुनर्वासन आयोग नियुक्त किया था। सामान्यतया, हालांकि, कस्टोडियन इस परिसंपत्ति को उनके मूल स्वामी के विश्वास में ही अपने पास लगातार रखे रहा।

बाद के दिनों में इन कानूनों का स्थानिक दायरा और कस्टोडियन के अधिकार द्रुत गति से बढ़े हैं। 1947 के अंत तक, किसी भी निर्वाचित व्यक्ति के संपत्ति का हस्तांतरण, संरक्षक (कस्टोडियन) की इजाजत के बिना वैध नहीं था। जनवरी 1950 में, पंजाब योजना लाई गई और इसका दायरा बढ़ाकर, समूचे पश्चिमी पाकिस्तान और बंगाल छोड़कर, पूरा भारत कर दिया गया।

इस योजना ने, रोहित डे के मुताबिक, कस्टोडियन्स को इस उपमहाद्वीप के अल्पसंख्यकों के बोर्डरूम और बेडरूम तक जाने की अनुमति दे दी। इसी तरह, विश्वास में परिसम्पत्ति रखने का प्रच्छन्न मनोभाव यह था कि एक संभावित अंतरराष्ट्रीय समाधान के लंबित होने से उसके एकमुश्त स्वामित्वहरण की उपेक्षा करना।

सौजन्य : मानव कपूर

सीमित प्रवासन, परिसंपत्ति की जब्ती

अगर बेनामी संपत्ति को आने वाले शरणार्थियों को बसाने के काम में लाया जाता, जैसा कि पश्चिमी देशों में होता था, यह देशांतरगमन स्थाई और एकतरफा था। कुल मिलाकर, हिंदुओं और सिखों में अपनी पैतृक भूमि पर लौटने का उत्साह जरा कम देखा गया था। 1948 की शुरुआत से लेकर उत्तर भारत में सामान्य स्थिति को संभव करने वाले कुछ कारकों के बनाये रखने का मतलब मुसलमान के पाकिस्तान जाने की प्रक्रिया और उधर से कुछ प्रवासियों के उनके घरों में वापसी को समाप्त करना था।

इन लौटने वालों को सरकार के सभी स्तरों पर संदेह की नजर से देखा जाता था। न केवल उनकी निष्ठा संदिग्ध मानी जाती थी, बल्कि उनकी वापसी, परिसंपत्ति की वापसी की प्रक्रिया से भी जुड़ी थी, जो भारत आने वाले शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाये गये परिसम्पत्ति के उपलब्ध पूल को घटा दे रहा था, जो पहले से ही पाकिस्तान की तुलना में असंतुलित बना हुआ था।

जैसा कि देशबंधु गुप्ता ने रेखांकित किया है, पाकिस्तान से लौटने वाले मुसलमानों को परिसंपत्ति लौटाने के प्रति भारतीय ‘तत्परता’ पाकिस्तान के सर्वथा विपरीत थी, जिसने अल्पसंख्यकों को पश्चिमी पाकिस्तान में घुसने देने से इनकार कर दिया था।

इन लौटने वालों को सरकार के सभी स्तरों पर संदेह की नजर से देखा जाता था। न केवल उनकी निष्ठा संदिग्ध मानी जाती थी, बल्कि उनकी वापसी परिसंपत्ति की वापसी की प्रक्रिया से भी जुड़ी थी, जो भारत आने वाले शरणार्थियों क्षतिपूर्ति के लिए बनाये गये परिसम्पत्ति के उपलब्ध पूल को घटा दे रहा था, जो पहले से ही पाकिस्तान की तुलना में असंतुलित बना हुआ था।

19 जुलाई 1948 से, भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच मुक्त आवाजाही पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया। इसके बाद, पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने के लिए 5 तरह के परमिट में से एक को आवश्यक बना दिया गया, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता था। जैसा कि अभिनव चंद्रचूड़ ने प्रकाश में लाया है, भारतीय अधिकारियों से इसे विरल स्थिति में ही जारी करने अपेक्षा की जाती थी। दिलचस्प रूप में, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को शरण देनी पड़ी, उसे इस परमिट सिस्टम से अलग रखा गया और इसकी सीमा को 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध से होने के ठीक पहले तक खुला रखा गया था।

यद्यपि नागरिकता के ये प्रावधान प्रकटत: तो धार्मिक रूप निरपेक्ष या तटस्थ थे, परंतु संविधान सभा में उनकी अवधारणाएं और उनके आधार पर किये जाने वाले न्याय निर्णय दोनों ही धर्म से प्रभावित थे। अक्सर, आजादी के पहले मुस्लिम लीग से संबंध रखने वाले या सीमा पार के परिवार, इस निष्कर्ष को युक्तिसंगत बताते थे कि दूसरे देश में जाने की मंशा अस्थाई थी, जैसा कि वापस आने वाले बदकिस्मत लोग इस आशय के प्रमाण पत्र भी यहां स्थाई पुनर्वास के लिए पेश करते थे।

ऐसा करने में अवांछित मुसलमान प्रवासी गैर मुस्लिम शरणार्थियों की तुलना में कानून की एक श्रेणी के रूप में भरकर आए थे। गैर मुस्लिम शरणार्थी की तुलना में ‘अवांछित’ (मुस्लिम) शरणार्थी एक कानून की श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अवांछनीयता का यह हिस्सा, अगर अधिकांश नहीं कहा जाए तो भी, कथित अवांछनीय शरणार्थी की वैध तरीके से अर्जित अपनी संपत्ति पर दावे करने के जुगत में है, जिन पर उनका अब भी वैध अधिकार है पर जिसे हिजरती जायदाद (बेनामी संपत्ति) की श्रेणी में रखा गया है।

कस्टोडियन की शक्ति बढ़ाना और ‘थॉट क्राइम्स’- बेनामी संपत्ति कानून-1950

जैसा कि दोनों संविधान सभा में होने वाली बहसों-मुबाहिसों से पता चलता है, अधि-निर्णित निष्क्रांत संपत्ति के अधिकार धीरे-धीरे लगातार कम कर दिया गया था। अधिकतर सदस्यों, यहां तक कि जो वापसी के अधिकार का समर्थन करते थे, वे भी शरणार्थियों के लिए क्षतिपूर्ति पुल में बढ़ती संपत्तियों को लेकर ज्यादा चिंतित थे। बहुतों के लिए, जैसे जे. आर. कपूर और बी.एस. मान ने स्वयं को आने वाले प्रवासियों में रखा था, पाकिस्तान से लौट आए लोगों की परिसंपत्ति वापसी की संभावना को “ध्वस्त करना अध्यादेश का मूल मकसद (बेनामी संपत्ति) था!” चूंकि भारत ने संविधान को नागरिकता के प्रावधानों के लगभग सदृश्य ही बेनामी संपत्ति कानून के संघीय प्रावधानों पर संविधान सभा में बहस की थी, ऐसे में ये तनाव बिल्कुल अनावृत थे।

जैसा कि नीरजा जायल ने रेखांकित किया है, मुस्लिम नागरिकता ने भारतीय संदर्भ में एक विचित्र समस्या को जन्म दिया और इसने नागरिकता के प्रावधानों को ‘दुर्भाग्यपूर्ण उपबंध’ बनाने में योगदान दिया है, जो संविधान सभा में बहसों के दौरान उत्पन्न हुआ था, यद्यपि यह प्रकटत: धार्मिक रूप से तटस्थ या निरपेक्ष था।

परमिट प्रणाली में निर्दिष्ट अंतिम तिथि को बाद में भारत के संविधान के छठे अनुच्छेद में शामिल किया गया था। कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत लौट कर आया है वह स्वत: नागरिकता पा लेने का दावा नहीं कर सकता था।

तत्कालीन पुनर्वास मंत्री ए.के. जैन और प्रधानमंत्री दोनों ने स्वयं ही कहा था कि इसका भारत में मुसलमानों पर भयावह असर पड़ा था। सचमुच, शरणार्थियों में बढ़ती इस बेताबी को पाकिस्तान में संपत्ति आवंटन किये जाने के लोभ में उनके यहां चले जाने की मंशा से गलत तरीके से जोड़ा जाता था।

चूंकि परिसंपत्ति-जनित नागरिकता को लेकर सरोकार जताया गया, लिहाजा इसकी विपरीत प्रतिक्रियाएं हुईं। 1950 के दशक के प्रारंभ तक, भारत और पाकिस्तान, दोनों ही बेनामी संपत्ति के विधायीकरण को लेकर असंदिग्ध रूप से ‘हथियारों की होड़’ में थे, जिसके कि अब दोनों क्षेत्रों में लगभग सभी अल्पसंख्यकों को अपने प्रभुत्व के दायरे में लाया जा सके। अब बेनामी संपत्ति को अपने संरक्षण के दायरे में लाने के लिए पाकिस्तान का दौरा भी आवश्यक नहीं रहा। भारतीय बेनामी संपत्ति अधिनियम1950 का प्रशासन की परिभाषा को विस्तारित कर एक निष्क्रांत के दायरे में न केवल पाकिस्तान चले “जाने वाले” व्यक्ति को ही शामिल कर लिया गया, बल्कि इसमें “किसी भी ऐसे व्यक्ति, जिसने अपनी परिसंपत्ति के किसी हिस्से का हस्तांतरण किया हो” उसको भी शामिल किया गया, या “वैसे परिवार, जिन्होंने पाकिस्तान में परिसंपत्ति हासिल करने में कोई दिलचस्पी दिखाई हो”। ‘विस्थापन का इरादा’, रखने वाले लोग, यह नया उपबंध, एक ऐसा प्रतिबंध है, जिसे ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है, जिसका “आचरण या दस्तावेजी सबूत” उसके पाकिस्तान जा बसने की मंशा या इरादे को तस्दीक करते हों। जैसा कि रोहित डे ने लिखा है, न्यायिक समीक्षा के दायरे, साक्ष्य के सामान्य नियमों तथा लगभग सभी लेकिन सबसे ज्यादा प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के दायर से बाहर रखने कारण कस्टोडियन की ताकत लगातार निरंकुश होती जा रही थी। वास्तव में, विस्थापितों की परिसंपत्ति को भारतीय संविधान में नागरिकों को दिये गये संपत्ति के मौलिक अधिकार के दायरे से खास तौर पर बाहर रखा गया था। इसको न्यायिक रूप से इस आधार पर युक्तिसंगत ठहराया गया था-यदि परिसंपत्ति है-तो इसमें संरक्षण का प्रावधान है और कस्टोडियन केवल विश्वास में ही संपत्ति को अपने पास रखते हैं।

‘विस्थापन का इरादा’ रखने वाले प्रावधान का प्रभाव महज कुछ ही मामलों तक सीमित नहीं था, जैसा कि माना गया था, बल्कि उसने बहुत दूर तक असर डाला था। तत्कालीन पुनर्वास मंत्री ए.के. जैन और प्रधानमंत्री दोनों ने स्वयं ही कहा था कि इसका भारत में मुसलमानों पर भयावह असर पड़ा था। सचमुच, शरणार्थियों में बढ़ती इस बेसब्री को पाकिस्तान में संपत्ति आवंटन किये जाने के लोभ में उनके वहां चले जाने की मंशा से गलत तरीके से जोड़ा जाता था।

1951 तक, स्थाई पुनर्वास का परमिट विस्थापितों को इस आशंका से नहीं दिया जाता था क्योंकि वह अपनी परिसंपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस कदम ने मुसलमानों के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के लिए परिणाम बेनामी संपत्ति कानून के क्षेत्र से व्यापक हो गए थे। बंगाल और असम में कोई ‘क्षतिपूर्ति पूल’ नहीं था और सीमा तकनीकी रूप से खुली हुई थी। यद्यपि सरकार ने ऐसे वर्ग के मुस्लिमों के माइग्रेशन रोकने के लिए तुरंत ही एक विधेयक ले आई, जो “आम जनता के हितों के लिए नुकसानदेह था”। विधेयक पर बहस के दौरान कुछ सांसद तो यहां तक कह गए कि ऐसे लोगों का पनाह देना ‘देशद्रोही गतिविधि’ है। जो भी इसके दोषी पाए जाएं, उन्हें संविधान में संपत्ति अर्जित करने की गारंटी वाले अधिकारों के प्रावधान के बावजूद, भारत में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

शिखर गोयल ने हमें दिखाया है कि किस तरह से, अन्य समुदायों, जैसे पारसी-ने इन दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। यद्यपि, शुरू से ही पासा उनके विरुद्ध फेंका जा रहा था। खास करके जब विस्थापितों को परिसम्पत्ति पहले ही आवंटित कर दी गई थी तो उनके लिए यह लगभग असंभव था कि वे दी हुई परिसंपत्ति उनको वापस करते।

उनमें बहुत सारे लोग कस्टोडियन कक्षा की परिधि में आ गए थे, उन्हें कई तरह से दूर कर दिया गया। कई लोगों ने अपने को विस्थापित करार दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट दरवाजा खटखटाया, कुछ नए विस्थापित परिसंपत्ति विधायक की संवैधानिकता को ही चुनौती दे डाली थी। सचमुच, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो जल्दी ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ने पाकिस्तान की अदालतों में अपनी परिसंपत्ति के मुआवजे के लिए मामला दायर किया और उसी तरह, 1950 के दशक में बनाए गए भारतीय कानून के अंतर्गत खुद को निष्क्रांत करार दिए जाने वाली घोषणा को भी चुनौती दे डाली।

देश के विभाजन के 7 साल बाद, यह तय किया गया कि कानून ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। 1952 में पासपोर्ट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद पश्चिमी सीमा से होने वाला माइग्रेशन वास्तविक रूप से समाप्त हो गया था और इसलिए “असाधारण पारगमन कानून” लाने की कोई जरूरत नहीं मालूम पड़ती थी। 1953 में, ‘विस्थापन का इरादा’ वाले उपबंध में संशोधन किया गया। 1954 की मई से किसी भी व्यक्ति के विस्थापित न होने की घोषणा की गई। यद्यपि, 1960 तक बहुत कम मात्रा में परिसंपत्ति आखिरकार लौटाई जा सकी। उन लोगों को क्षतिपूर्ति देने का कोई उपाय नहीं था, जिन्हें गलती से निष्क्रांतों की श्रेणी में बताते हुए उनकी परिसंपत्तियों को क्षतिपूर्ति पूल में डाल दिया गया था। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति प्रतिष्ठान ने मुस्लिमों और नागरिकता के प्रति उनके दावों को कमतर करने हुए लिए दीवार खड़ी कर दी थी। वास्तव में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 भारत के नागरिकता कानून के छिपे पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से उजागर कर दिया।

“गर्म हवा” फिल्म के अंत में सलीम मिर्जा भारत में अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपने बेटे की इच्छा से उत्साहित होते हैं और अपने टांगे को स्टेशन पर ले आते हैं। इसके सही होने पर कोई भी ताज्जुब कर सकता है, जबकि उनका कारोबार डूब रहा है, उनका घर उनसे छीन लिया गया है, और एक लालची कस्टोडियन उनके पीछे पड़ा है।

(मानव कपूर प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से ‘उपनिवेश के उत्तरार्ध में दक्षिण एशिया में परिसंपत्ति’ विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं। इसके पहले, वे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, सोनीपत और नलसार यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में प्राध्यापक भी रह चुके हैं। आलेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

यह लेख मूल रूप से लीफलेट में प्रकाशित हुआ था।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Evacuee or Citizen? Minority Citizenship and Property Rights in 1950s India

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।