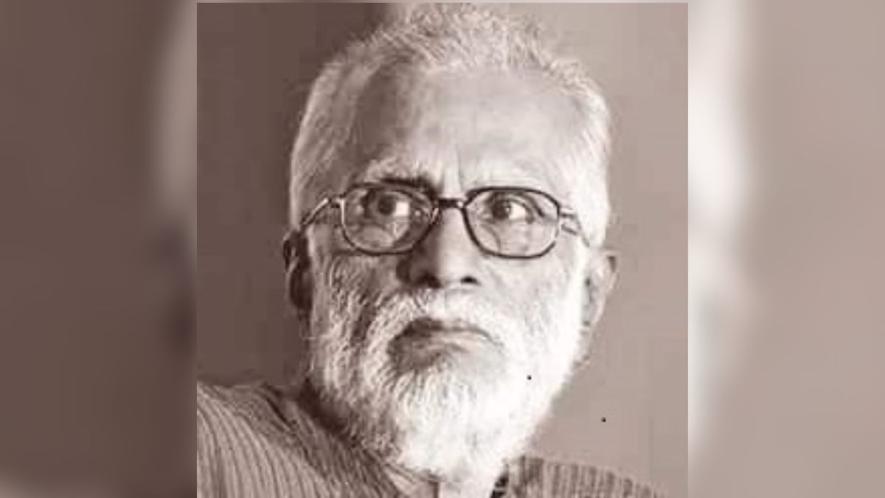

स्मृतिशेष: नर्मदा बांध विस्थापन से ज्ञानरंजन तक

यह वर्ष 2011 की बात है। नर्मदा नदी पर रिपोर्टिंग के सिलसिले में ‘तहलका’ पत्रिका का संवाददाता रहते हुए मुझे दिल्ली से जबलपुर और वहाँ से मध्यप्रदेश के कई इलाकों में घूमना था। जबलपुर में मेरी पहचान बहुत सीमित थी। उन्हीं थोड़े-से नामों में एक थे बरगी बाँध विस्थापितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे राजकुमार सिन्हा। उन्हीं से मुझे ज्ञानरंजन और रजनीकांत यादव का नंबर मिला।

रजनीकांत यादव नर्मदा को जीने वाले फ़ोटोग्राफ़र थे। नदी, विस्थापन और नर्मदापट्टी की ज़मीनी समझ उनके भीतर रची-बसी थी। मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलने उनके घर पहुँचा। बाद में उन्होंने ‘नर्मदा की नई कथा’ जैसा उम्दा उपन्यास भी लिखा। उनसे बातचीत में मेरी स्टोरी के लिए बहुत सामग्री मिली। उसी बातचीत में कई बार ज्ञानरंजन जी का नाम आया, पर मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। शायद इसलिए कि समय कम था। बरगी से बैगाचक और फिर मंडला के गाँवों तक का लंबा रास्ता मेरे सामने था। चलते समय उन्होंने पूछा, ज्ञानरंजन जी को पढ़ा है?

मैंने संकोच छिपाते हुए कहा, उनका नाम बहुत सुना है। उन्होंने ज्ञानरंजन की कहानियों की एक किताब मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उसे अपने हैंडबैग में रख लिया और राजकुमार सिन्हा के पास पहुँचा। उन्होंने भी वही सवाल किया, किन-किन से मिले, ज्ञानरंजन जी से मिले? मैंने हड़बड़ी में कहा, लौटकर मिलूँगा।

सच यह है कि तब समकालीन हिन्दी साहित्य को लेकर मेरी समझ और भी सीमित थी। मन में यह धारणा थी कि साहित्यकार समाज के बुनियादी सवालों से कटा हुआ, किसी दूसरी ही दुनिया का प्राणी होता है। फिर मिलने से क्या होगा? लेकिन, जब राजकुमार सिन्हा ने बताया कि ज्ञानरंजन ने बरगी बाँध विस्थापितों के समर्थन में एक ऐसी अपील लिखी है जिसने सत्ता, बुद्धिजीवियों और आम लोगों तक गहरा असर डाला और आंदोलन को नई ताक़त दी तो मेरे भीतर उनके लिए एक सम्मान जागा। ऐसा सम्मान, जो बिना मिले ही बन जाता है।

फिर भी मैं उनसे नहीं मिला। गाँवों की ओर निकल गया। सोचा था, लौटते समय मिल लूँगा। ट्रेन भी जबलपुर से ही पकड़नी थी, पर यात्रा इतनी खिंच गई कि किसी तरह ट्रेन पकड़ पाया। ज्ञानरंजन से मिलना रह गया।

रास्ते में समय काटने के लिए रजनीकांत जी की दी हुई किताब याद आई। बैग से निकाली और पढ़ना शुरू किया। फिर पढ़ता ही चला गया- एक कहानी, फिर दूसरी, फिर तीसरी...

साहित्यकार को लेकर मेरे मन में जमे सारे जाले साफ़ हो गए। मुझे लगा, कितनी बड़ी भूल हो गई कि ज्ञानरंजन से मिले बिना ही जबलपुर छोड़ दिया। अब एक ही विकल्प बचा था, उन्हें फ़ोन करना। दिल्ली जाकर मैंने उनसे बात की। उनका वर्जन ‘तहलका’ में छपा भी। लेकिन, उस एक बातचीत ने यह बात भीतर बैठा दी कि विचार कितना निर्णायक होता है। अगर पहले ही उनसे मिल पाया होता तो शायद मेरी पूरी दृष्टि बदल जाती, और मेरी स्टोरी भी।

इसके बाद कई नौकरियाँ, कई शहर। अंततः 2017 में पुणे आ गया। लेकिन, इन वर्षों में यह हुआ कि मैं ज्ञानरंजन के गद्य की एक-एक पंक्ति खोज-खोजकर पढ़ने लगा। ‘पहल’ की वेबसाइट पर जाना, पढ़ना- यह एक आदत बन गई।

2.

9 अप्रैल, 2018 को ज्ञानजी जबलपुर से पुणे के लिए निकले। ट्रेन में बैठते समय उनका कॉल आया, शिरीष, मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में लंबी बातचीत करनी है। कल मिलने आओ। अकेले आना।

यह तारीख़ मुझे इसलिए याद है कि अगले दिन अपने प्रिय लेखक से हुई मुलाक़ात को लेकर मैंने उत्साह में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि वे मेरे बारे में मुझसे क्या जानना चाहते हैं। वे मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे। बस ‘पहल’ के लिए भेजे गए एक यात्रा-अनुभव से मेरा नया मोबाइल नंबर उनके पास था। अगली दोपहर उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के फ़्लैट का पता दिया। मैंने आधे दिन की छुट्टी ली और शहर के दूसरे छोर पर पहुँचा।

शिरीष आए हैं, यह कहकर उन्होंने पत्नी सुनयना जी को बुलाया और मेरा परिचय ऐसे कराया, मानो मेरे बारे में उन दोनों के बीच पहले से बातें हो चुकी हों। फिर बालकनी में ले जाकर कुर्सी पर बैठाया और मेरे जीवन की पूरी यात्रा गाँव से शहर, शहर-दर-शहर, पत्रकारिता, यात्राएँ, सब कुछ जानने लगे।

वे ऐसे पूछ रहे थे, जैसे मुझमें कुछ देखते हों। जैसे ‘पहल’ के लिए मैं कथेतर में कुछ ज़रूरी दे सकता हूँ। घंटों बातचीत के बाद उन्होंने काग़ज़-कलम मँगवाया और बताया कि मेरी कौन-सी यात्राएँ वे ‘पहल’ में छापना चाहते हैं। बतौर संपादक उनकी आँखों में चमक थी। मैं ख़ुश भी था और डरा हुआ भी। मैंने कहा, अगर ज़ोर लगाकर भी पूरा न कर पाया तो? वे मुस्कराए, बोले, तासीर है, कर लोगे। फिर उन्होंने रिपोर्ताज की विधा पर बात की, ऐसी बातें, जो आज भी मेरे साथ चलती हैं। फिर कुछ और बातें, उनमें से कुछ मुझे टूटे-फूटे रूप में याद हैं, जैसे–

ईमानदारी तब सुंदर लगती है, जब लिखते समय अपनी कमज़ोरियों की गाँठ खोलते हो।

अनुभव में कहानी होनी चाहिए, डायरी भी कहानी की तरह लगे।

पत्रकारिता तथ्य का संसार है, साहित्य भावों का, लेकिन जो नाल है, वह विचार है- दिखता नहीं, पर बहता रहता है।

कैमरा जहाँ तक नहीं देख सकता, वहाँ से लिखो।

मैंने पूछा, भाषा? हँसकर बोले, भाषा तुम्हारी होगी। सुख की हो या दुख की, बस उसमें सौंदर्य हो। कलावाद और नारेबाज़ी, दोनों से बच सको तो अच्छा। फिर वे मुझे छोड़ने सड़क तक आए और जाते-जाते बोले, चलो, मॉल भी देख लें। ये दुनिया भी देखनी चाहिए।

मैंने 'पहल' के लिए पहली रचना भेजी, ‘वह कल मर गया’। उन्होंने रिजेक्ट कर दी। लेकिन, फ़ोन पर विस्तार से समझाया। किताबें सुझाईं। कहा, तुम विवरण ज़्यादा लिखते हो। पाठक को सब कुछ मत समझाओ। कुछ उसके लिए छोड़ दो। फिर वही रचना ‘पहल’ में छपी। जब 'पहल' जिसे पुस्तक कहा जाता था, हाथ में आई तो लगा जैसे अपनी ही किताब को छू रहा हूँ। उसके बाद तीन और रचनाएँ छपीं। आदिवासी बंजारा, दलित और सैयद मदारी- हर जीवन को उन्होंने विस्तृत जगह दी। एक दिन थोड़ी सख़्ती से बोले, कहीं और प्रयास करो।

मैंने बुरा नहीं माना। मोह बना रहा। उन्हीं रचनाओं पर काम करके आगे ‘एक देश बारह दुनिया’ की पांडुलिपि बनी। दो साल की मशक्कत के बाद वह 'राजपाल प्रकाशन' से छपी। इसी बीच, एक शाम मुझे ज्ञान जी की बहुत याद आई। मैंने उन्हें कॉल किया। वे बोले, तुम्हारी किताब ठीकठाक बन गई है… ‘हम तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएँगे’ अध्याय तक पहुँच गया हूँ। फिर हँसते हुए पूछा, बाकी कुछ रचनाएँ हमें क्यों नहीं दीं? मैं कुछ नहीं बोला। शायद वे पिछला बहुत कुछ भूल गए थे।

3.

2025 में ‘संगत’ को दिए एक साक्षात्कार के बाद वे अचानक विरोध के घेरे में आ गए। अपनी बेबाकी के चलते वे सोशल मीडिया पर ट्रोल किए गए। तब मुझे लगा कि ज्ञानरंजन का संकट यही था कि वे उसूलों के उस समय के थे, जो अब बीत चुका है। जहाँ उसूल, ईमान और बेबाकी को अहंकार कहा जाने लगा है। लोगों को मूर्ति चाहिए, इंसान नहीं। साहित्य में चापलूसी बहुतों के लिए शिष्टाचार का रूप ले चुका है। शायद आज की हिन्दी को ज्ञानरंजन नहीं चाहिए। लेकिन, सच यह भी है कि बिना आक्रोश ज्ञानरंजन, ज्ञानरंजन नहीं। वह आक्रोश उनकी कहानियों में भी था और उनके चेहरे पर भी। और उम्र के आख़िरी पड़ाव पर भी यदि जीवित रहा तो वह सौंदर्य की तरह उन पर दमकता रहा।

उसके कुछ दिनों बाद, 14 अगस्त को ज्ञान जी का ही कॉल आया। मैंने उन्हें व्हाट्सऐप पर अपना लिखा हुआ कुछ भेजा था और लगभग तुरंत उनका फ़ोन आ गया। मैंने कहा, मुझे अपराध-बोध हो रहा है कि कॉल मुझे करना चाहिए था, पर आप ही कर रहे हैं। मैंने जानबूझकर उस कथित विवादित इंटरव्यू का ज़िक्र नहीं किया। वे मेरे लिखने पर बात करने लगे और बातचीत धीरे-धीरे लंबी होती चली गई।

अचानक उन्होंने स्वयं को रोकते हुए कहा, अब मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा। पूछना नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या हुआ ज्ञान जी? वे बोले, थकान बहुत रहती है, देह सूख चुकी है, वज़न लगभग बचा ही नहीं है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एंजियोप्लास्टी कराई थी।

मैं अपने बुज़ुर्ग को दिलासा देने के लिए कोई ठीक-ठाक जवाब ढूँढता रहा, पर मुझसे कुछ कहा नहीं जा सका। वह ज्ञान जी से मेरी आख़िरी बातचीत थी।

सच, हिन्दी साहित्य ने छोटे शहरों और कस्बों की उस आवाज़ को खो दिया है, जो बिना शोर किए, बिना केंद्र में आए, लगातार वहाँ खड़ी रही जहाँ साहित्य अक्सर पहुँचना नहीं चाहता। ज्ञानरंजन जी के निधन के बाद अंग्रेजी के दैनिक अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' ने सबसे अलग हटकर उन पर लिखा। अख़बार ने ज्ञान रंजन को 'स्मॉल टाउन इंडिया का चैंपियन' कहा। एक ऐसा लेखक और संपादक, जिसने सत्ता, महानगर और प्रतिष्ठान की चमक से दूर रहकर, कस्बाई भारत के अनुभवों, नैतिक द्वंद्वों और जीवन-संघर्षों को साहित्य का विषय बनाया। 'पहल’ के ज़रिए उन्होंने उन लेखकों को जगह दी, जो न तो साहित्यिक लॉबी का हिस्सा थे और न ही प्रचार-तंत्र के। वे उस पीढ़ी के संपादक थे, जिनके लिए साहित्य किसी कैरियर-प्लान या ब्रांडिंग का औज़ार नहीं, बल्कि नैतिक हस्तक्षेप था। यही कारण है कि वे सुविधाजनक चुप्पियों के बजाय अक्सर असुविधाजनक सच के साथ खड़े दिखाई दिए।

इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा कि ज्ञानरंजन ने हिन्दी साहित्य में उस समय हस्तक्षेप किया, जब छोटे शहरों से आने वाली आवाज़ों को या तो अनदेखा किया जा रहा था या उन्हें ‘अपरिपक्व’ मानकर खारिज कर दिया जाता था। ज्ञानरंजन ने न केवल उन आवाज़ों को गंभीरता से लिया, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिया कि साहित्य केवल महानगरों का विशेषाधिकार नहीं है।

यह पढ़ते हुए मुझे लगा कि बरगी बाँध के विस्थापितों के समर्थन में लिखी उनकी वह अपील, या ‘पहल’ में आदिवासी, दलित और हाशिये के जीवन को दिया गया स्थान सब इसी नैतिक आग्रह की निरंतरता थे। वे लेखक नहीं थे जो सिर्फ़ लिखते हों। वे ऐसे लेखक थे जो ज़रूरत पड़ने पर खड़े भी होते थे। आज समझ आता है, ज्ञानजी मेरे लिए आधे दिन की मुलाकात नहीं थे। वे एक ऐसी उपस्थिति थे, जो उनके चले जाने के बाद और गहराई से मेरे साथ चलती रही थी और चलती रहेगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।