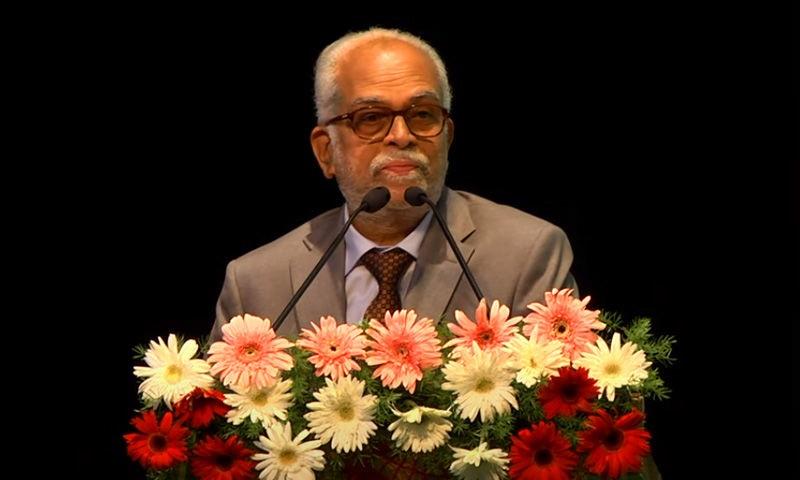

जस्टिस रेड्डी: संवैधानिक नैतिकता और हाशिये की आवाज़ों के रक्षक

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (2007–2011) जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले के ज़रिए भारतीय संविधान में अमूल्य योगदान दिया। इस निर्णय में उन्होंने आदिवासी समुदायों की रक्षा की और संवैधानिक मर्यादाओं को सुदृढ़ किया। न्याय और नैतिकता के प्रति उनका समर्पण केवल अदालत की बेंच तक सीमित नहीं रहा—लोकायुक्त और पर्यावरण निगरानी जैसे दायित्वों में भी उन्होंने संस्थागत ईमानदारी और भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया।

इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय न केवल सराहनीय है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा होने का प्रतीक भी है।

वे भले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सबसे चर्चित नामों में न रहे हों, लेकिन उनकी न्यायशास्त्रीय दृष्टि और फ़ैसले उनकी गहरी संवैधानिक चेतना के गवाह हैं। ख़ासकर हाशिये पर पड़े वर्गों की सुरक्षा और कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाने में उनके निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए। सलवा जुडूम का फ़ैसला आज भी भारतीय संवैधानिक कानून का मील का पत्थर माना जाता है, जहाँ अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य की जवाबी कार्रवाई मौलिक अधिकारों की क़ीमत पर नहीं हो सकती।

न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखने की आस्था

1948 में जन्मे जस्टिस रेड्डी ने हैदराबाद के लॉ कॉलेज से विधि की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनमें संवैधानिक मूल्यों, न्याय और सामाजिक सरोकार के प्रति गहरी निष्ठा दिखने लगी थी। 1971 में वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों व जनहित याचिकाओं में बेख़ौफ़ दलीलें रखीं।

1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। उनके फ़ैसले संविधान के प्रति गहरी निष्ठा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) के अध्यक्ष भी रहे और आम नागरिकों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं।

बेबसों के लिए ढाल

2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उसमें सलवा जुडूम फ़ैसले जैसी गूंजती हुई मिसाल शामिल है।

2011 में नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में उनके नेतृत्व वाली पीठ ने सलवा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक ठहराया। यह राज्य-समर्थित अर्धसैनिक अभियान था, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) के रूप में अनपढ़-नासमझ आदिवासी युवकों को हथियार थमा दिए गए थे। फ़ैसले में कहा गया कि यह व्यवस्था न केवल अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है, बल्कि संविधानिक दायित्व से पलायन भी है।

जस्टिस रेड्डी ने साफ़ शब्दों में कहा कि नागरिकों को हथियारबंद कर हिंसक संघर्ष में झोंकना, राज्य का “संवैधानिक जिम्मेदारी से पलायन” है। यह फ़ैसला न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला था, बल्कि इसने यह मानक भी स्थापित किया कि कोई भी सुरक्षा नीति संविधान की चौखट से बाहर नहीं हो सकती। इसे भारतीय न्यायिक इतिहास में “न्यायिक मानवतावाद” का उज्ज्वल उदाहरण माना जाता है।

विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं

फ़ैसले के बाद कई बार इसे दरकिनार करने की कोशिशें हुईं। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि इस विषय पर नया कानून बनाना अवमानना नहीं होगा, पर मूल फ़ैसले की संवैधानिक आत्मा को बदला नहीं जा सकता। इस तरह जस्टिस रेड्डी द्वारा खींची गई संवैधानिक रेखा शासन और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की कसौटी बनी रही।

सेवानिवृत्ति के बाद भी संवैधानिक सेवाएं

सेवानिवृत्ति के बाद भी जस्टिस रेड्डी ने संवैधानिक मूल्यों को जिया। 2013 में वे गोवा के पहले लोकायुक्त बने। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के खनन प्रभाव क्षेत्रों (CEP MIZ) के लिए पर्यावरणीय योजना की निगरानी का ज़िम्मा उन्हें सौंपा। यह उनके निष्पक्ष प्रशासनिक कौशल और पर्यावरणीय न्याय के प्रति भरोसे का प्रमाण था।

“हमारा संविधान हमारा है”

हाल ही में एक पुस्तक “संविधान की प्रस्तावना” के विमोचन अवसर पर उन्होंने उन बुद्धिजीवियों की आलोचना की जो कहते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में भारत का नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के दिन ऑर्गेनाइज़र पत्र ने तिरंगे और संविधान दोनों को अस्वीकार किया था।

इस संदर्भ में उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के उत्तर को दोहराया कि यदि संविधान ने कई वैश्विक स्रोतों से अच्छे विचार अपनाए, तो इसमें शर्म कैसी—“अच्छे विचार चाहे जहाँ से मिलें, उन्हें अपनाना ही बुद्धिमानी है।” उन्होंने गांधीजी का कथन उद्धृत किया—“मेरे घर की सभी खिड़कियाँ खुली हैं, ताकि हर दिशा से अच्छे विचार भीतर आ सकें।”

उन्होंने यह भी कहा कि कृत्रिम रूप से गांधी और अम्बेडकर के बीच टकराव दिखाने की कोशिश करना बौद्धिक बेईमानी है।

नेहरू की दृष्टि और संघीयता

जस्टिस रेड्डी ने पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की भी चर्चा की, जिसे उन्होंने 31 अप्रैल 1946 को पेश किया था। इसमें राज्यों को अधिक अधिकार और केंद्र को केवल आवश्यक शक्तियाँ देने की कल्पना की गई थी। उन्होंने आलोचकों से सवाल किया कि जो लोग नेहरू के योगदान को छोटा करते हैं, क्या वे उनकी बौद्धिक गहराई को समझते भी हैं?

न्यायपालिका का मानवीय चेहरा

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी आज न्यायिक नैतिकता, मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी उम्मीदवारी केवल एक संवैधानिक पद के लिए नामांकन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को बचाए रखने का संकल्प भी है। सलवा जुडूम फ़ैसला उनका स्थायी न्यायिक धरोहर है, जिसने दिखाया कि क़ानून महज़ शासन का उपकरण नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का साधन भी हो सकता है।

(लेखक एम. श्रीधर आचार्युलु हैदराबाद में क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित आलेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।